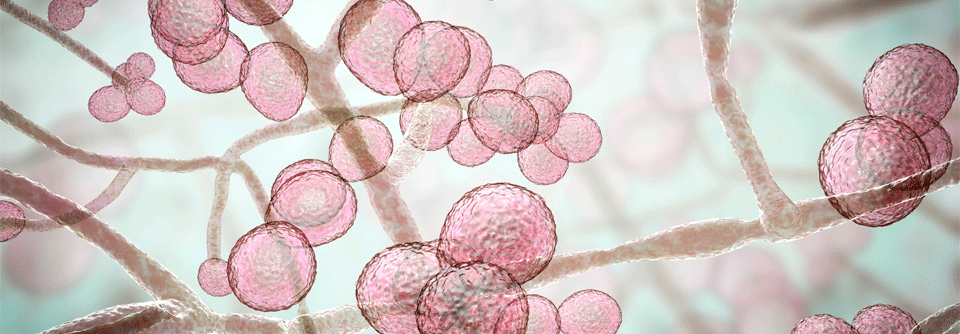

Gefährliche Hefe Candida auris verbreitet sich leicht und kann schwere Infektionen verursachen

Der Hefepilz Candida auris wurde erst 2009 entdeckt und hat sich inzwischen in 45 Ländern auf sechs Kontinenten verbreitet.

© Dr_Microbe - stock.adobe.com

Der Hefepilz Candida auris wurde erst 2009 entdeckt und hat sich inzwischen in 45 Ländern auf sechs Kontinenten verbreitet.

© Dr_Microbe - stock.adobe.com

Vor allem in Gesundheitseinrichtungen kann er zu schwer kontrollierbaren Ausbrüchen mit lebensbedrohlichen Infektionen führen. Manche Stämme sind resistent gegen alle verfügbaren Antimykotika.

Candida auris besiedelt nicht nur die Haut von Mensch und Tier, der Pilz kann auch länger auf Oberflächen wie medizinischen Geräten, Waschbecken und Mobiltelefonen überleben und sich hierüber leicht verbreiten. Zu den Risikofaktoren für eine Kolonisierung zählen ein hohes Alter, die Nutzung zentralvenöser bzw. Blasenkatheter und längere Krankenhausaufenthalte. Auch bestimmte Erkrankungen wie Diabetes, Neoplasien, chronische Nierenerkrankungen oder Immunsuppression erhöhen das Risiko. Menschen, die C. auris auf der Haut tragen, neigen auch zu invasiven Infektionen.

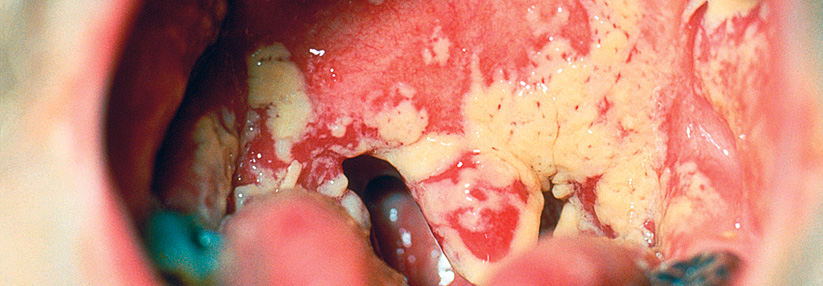

Die Besiedlung muss keine Symptome auslösen, schreiben Dr. Michail Lionakis von den National Institutes of Health in Bethesda und Dr. Anuradha Chowdhary von der University of Delhi. Am häufigsten finden sich die Pilze in Naseneingang, Axilla und Leistengegend, seltener im Gastrointestinal- und Urogenitaltrakt. Mukosale Infektionen wie Mundsoor, Ösophagitis und Vaginalmykose kommen im Gegensatz zu anderen Hefepilzen kaum vor. Die invasive Infektion manifestiert sich primär als Candidämie mit oder ohne Sepsis. Auch Ohrinfektionen, Myokarditis, Perikarditis und Meningitis sind möglich.

Möglicher Therapieeffekt lässt sich über Pilzkultur ermitteln

Nachgewiesen wird die Erkrankung mithilfe von Kulturen aus Blut, Urin, Sputum oder anderen Körperflüssigkeiten. Durch Anzüchtung auf speziellen Agar-Nährböden lässt sich neben dem Befall auch der voraussichtliche Therapieeffekt ermitteln. Die meisten Candida-auris-Stämme sind resistent gegen Fluconazol. Ein mangelndes Ansprechen auf Echinocandine ist dagegen selten, kann sich aber unter der Therapie entwickeln. Bei etwa 30 % der Isolate wirkt Amphotericin B nicht. Inzwischen gibt es sogar Erreger, die auf keines der verfügbaren Pilzmittel reagieren.

Randomisierte klinische Studien zum therapeutischen Vorgehen fehlen bisher. Die Centers of Disease Control and Prevention (CDC) des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums sprechen sich gegen eine Behandlung kolonisierter Personen aus, die keine Infektion aufweisen. Eine Candidämie oder invasive Candidiasis erfordert dagegen eine umgehende antimykotische Therapie, am besten in Zusammenarbeit mit Infektiologinnen und Infektiologen.

Für Erkrankte ab einem Alter von zwei Monaten empfehlen die CDC die Anwendung von Echinocandinen. Bevorzugt eingesetzt werden Caspofungin und Micafungin. Für Neugeborene und Säuglinge unter zwei Monaten eignet sich Amphothericin-B-Desoxycholat, bei mangelndem Ansprechen wird zu einer Lipidformulierung geraten. Wichtig ist eine sorgfältige Überwachung, um das Abklingen der invasiven Infektion sicherzustellen. Zentralvenöse Katheter als potenzielle Quelle sollten möglichst entfernt werden.

Prävention durch Hygiene und Screeningmaßnahmen

Eine große Rolle spielt auch die Prävention. In Gesundheitseinrichtungen kann Candida auris innerhalb von drei bis vier Stunden nach der Kontamination der Umgebung oder medizinischen Gerätschaften zwischen Patientinnen und Patienten übertragen werden. Mit einer raschen Detektion und Maßnahmen zur Infektionskontrolle lassen sich nosokomiale Ausbrüche unterbinden. Mit einem Screening bei der Aufnahme sowie regelmäßiger Erhebung der Punktprävalenz können Gesundheitseinrichtungen die Verbreitung kontrollieren. Wichtig ist auch das konsequente Tragen von Schutzkitteln und Handschuhen. Geräte, die für mehrere Personen benutzt werden, müssen vor jedem Wechsel sorgfältig gereinigt werden. Dabei ist zu beachten, dass viele routinemäßig genutzte Desinfektionsmittel nicht gegen C. auris wirken.

Quelle: Lionakis MS, Chowdhary A. N Engl J Med 2024; 391: 1924-1935; doi: 10.1056/NEJMra2402635