KI in der Kardiologie „Manche werden diesen Vortrag als Zumutung empfinden“

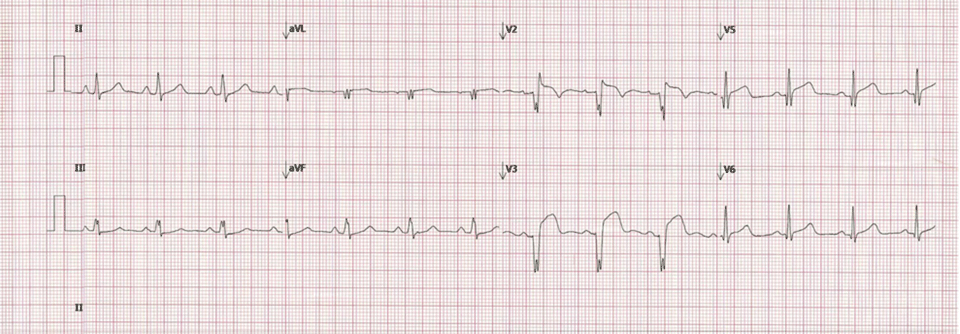

Aus ärztlicher Sicht endet ein EKG-Befund z. B. mit erkennbaren Zeichen einer Herzinsuffizienz.

© Nathchaya - stock.adobe.com

Aus ärztlicher Sicht endet ein EKG-Befund z. B. mit erkennbaren Zeichen einer Herzinsuffizienz.

© Nathchaya - stock.adobe.com

Künstliche Intelligenz (KI) erweitert das Spektrum der diagnostischen Interpretation. In den kommenden Jahren könnte sich ein KI-generierter Röntgen-Thorax-Befund so lesen: Der koronare Kalzium-Score liegt bei 976, das Zehn-Jahres-Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse beträgt 14,1 % und es gibt Hinweise auf das Vorliegen eines Typ-2-Diabetes. Angesichts solcher Möglichkeiten wundert es nicht, dass Prof. Dr. Steffen Schön vom Helios Klinikum Pirna seinen Überblick einleitete mit den Worten: „Manche von Ihnen werden diesen Vortrag als Zumutung empfinden.“ KI in der Kardiologie sei nicht nur ein aktuelles, sondern auch ein polarisierendes Thema.

Der Kollege verdeutlichte das anhand einiger plakativer Anwendungsbeispiele, die Fragen für den medizinischen Alltag aufwerfen. Angefangen bei einer Smartphone-App, der ein abfotografiertes 12-Kanal-EKG ausreicht, um die Pumpfunktion zu beurteilen. Mit einer Sensitivität von 92 % und einer Spezifität von 88 % erkennt das Tool, ob eine reduzierte linksventrikuläre Ejektionsfraktion (≤ 40 %) vorliegt. Prof. Schön nutzt die Technologie neben einer weiteren automatischen EKG-Interpretation bereits in seiner Klinik– natürlich nicht, ohne die Ergebnisse zu kontrollieren.

Chance für Regionen mit limitierten Echo-Ressourcen

Derartige Anwendungen versteht der Kardiologe als disruptive Innovationen, die die Diagnostik grundlegend verändern. So eignet sich die KI-gestützte EKG-App insbesondere zum Screening auf eine HFrEF** und in Regionen mit limitierten Echokardiografie-Ressourcen. Wie man den medizinischen Nutzen schlussendlich bewertet, hängt auch von der Betrachtungsweise ab. „Als Patient, der in Deutschland im Durchschnitt zwei bis drei Monate auf ein elektives Echo wartet, ist es eine Chance. Für jemanden, der sich gerade ein sehr teures Ultraschallgerät in der Praxis gekauft hat, vielleicht eine Bedrohung“, sagte der Kollege.

KI-basierte EKG-Analysen können aber nicht nur die Diagnostik verbessern. Deren Einsatz überträgt sich nachweislich auf die klinische Entscheidung und damit auf die Überlebensraten von Patientinnen und Patienten. Das zeigt eine aktuelle randomisierte Studie, in der sich ungefähr 16.000 Teilnehmende einer routinemäßigen Elektrokardiografie unterzogen. Bei der Hälfte befundete zusätzlich eine KI die Kurven und informierte über eine Alarmfunktion das Ärzteteam, falls Anomalien festgestellt wurden.

Was denkt sich die KI dabei?

Wie eine Künstliche Intelligenz genau auf ihre Ergebnisse kommt, gleicht für Nutzerinnen und Nutzer oft einer Blackbox. Sogenannte Explainable-KI-Modelle sollen helfen, die Resultate und Ausgaben nachzuvollziehen. In einer Studie zur KI-basierten Interpretation von Breitkomplex-Tachykardien hat dieser Ansatz mehr oder weniger gut funktioniert. Der entwickelte Algorithmus sollte im EKG ventrikuläre von supraventrikulären Tachykardien unterscheiden und tat dies auch zuverlässig. Als Erklärung markierte die KI dann lediglich verschiedene EKG-Bereiche gelb, orange oder rot – je nachdem, wie intensiv diese „regions of interest“ für die Interpretation berücksichtigt wurden.

90 Tage nach der Untersuchung lag die Gesamtmortalität in der Interventionsgruppe signifikant niedriger als in der Kontrollgruppe (Hazard Ratio 0,83). Vor allem Hochrisikopersonen, z. B. Ältere oder kardiovaskulär Vorerkrankte, profitierten von der digitalen Unterstützung. Derweil fragt sich Prof. Schön „bei solchen Daten immer, ob wir mal gutachterlich die Frage gestellt bekommen: Haben Sie eigentlich eine KI drübergucken lassen?“ Schließlich handele es sich um Mortalitätszahlen und nicht um Rehospitalisierungen oder Ähnliches.

Beispiele wie diese repräsentieren unimodale KI-Modelle, die Diagnosen oder Empfehlungen aus einer Untersuchungsmethode ableiten. Eine Schlüsselrolle in der kardiovaskulären Medizin werden dem Referenten zufolge multimodale Systeme spielen. Entsprechende Tools saugen alles an Daten auf, was zu einer Person vorliegt – von Laborwerten über Bildgebung bis hin zu anamnestischen Infos aus der elektronischen Patientenakte. Darin erkennen sie Muster, die ein differenzierteres Urteil zu Überlebenswahrscheinlichkeiten sowie individualisierte Risikovorhersagen erlauben.

Einsatzmöglichkeiten für multimodale KI-Systeme gibt es u. a. bei der Indikationsstellung für einen implantierbaren Defibrillator (ICD) oder beim ACS-Ausschluss in der Notaufnahme. Letzteres wurde in einer retrospektiven Studie mit dem ARTEMIS***-Algorithmus überprüft. Dieser verknüpft das Ergebnis eines Point-of-Care-Troponin-I-Tests mit klinischen Variablen (Alter, Raucherstatus etc.) und EKG-Veränderungen. Angewandt wurde die KI bei 2.560 Patientinnen und Patienten mit Angina pectoris.

Im Vergleich zum 0-h-Rule-out der europäischen Leitlinie ermöglichte der ARTEMIS-Algorithmus einen sicheren Infarktausschluss bei mehr als doppelt so vielen Personen (35,1 % vs. 15,2 %). Der negative prädiktive Wert betrug 99,96 %. Als Goldstandard diente das Leitlinienvorgehen mit einem Wert von 100 %. Inwieweit das eine hinreichende Leistung des Tools ist, gilt es laut Prof. Schön zu bewerten. „99,96 klingt erst mal recht gut– unsere sehr vollen Notfallambulanzen im Hinterkopf behaltend“, sagte er.

All diese Beispiele umfassen nur einen Bruchteil der Studien zu potenziellen KI-Anwendungen in der Kardiologie. Ständig kommen neue hinzu. „Im Moment herrscht ja in dieser Community eine Art Wild-West-Manier“, erläuterte der Kollege. Die größten Herausforderungen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz bestehen ihm zufolge zum einen darin, die Modelle auf evaluierten Datenfundamenten zu trainieren und entsprechend zu validieren. Zum anderen sollten die Algorithmen nachvollziehbar gestaltet sein (s. Kasten links) und es bedarf zwingend hoher ethischer sowie regulatorischer Standards.

Für Diskussionen sorgte in diesem Kontext der rechtliche Aspekt. „Wer schützt mich vor einer Fehlaussage der KI?“, wollte eine Kollegin aus dem Auditorium wissen. „Das ist das Dilemma“, erwiderte Prof. Schön, „haftungsrechtlich sind Sie im Boot.“ Als Ärzteschaft müsse man sicherstellen, am Ende des Tages nicht nur als Verantwortliche für etwaige Klagen herzuhalten.

Es bleibt die Frage, wer die Erstmeinung abgibt

Bei allen Bedenken geht es letztlich aber nicht mehr darum, ob man bei dieser Entwicklung mitmacht. Laut dem Referenten hat Künstliche Intelligenz bereits eine neue Ära der Herzmedizin eingeläutet. Es bleibt die Frage, wer die Erst- und wer die Zweitmeinung abgibt. „Und ich befürchte, der Arbeitslast wegen, der Anzahl von Befunden wegen, mit denen wir konfrontiert sind, ist die KI nicht die Zweitmeinung“, so Prof. Schön. Dr. Sascha Gehrken

Quelle: DGK*-Kardiologie-Update-Seminar

* Deutsche Gesellschaft für Kardiologie

** Heart Failure with reduced Ejection Fraction

*** Artificial Intelligence in Suspected Myocardial Infarction Study