Feuchtinhalation nur in Ausnahmefällen Pädiatrische Indikationen bei Atemwegserkrankungen auf dem Prüfstand

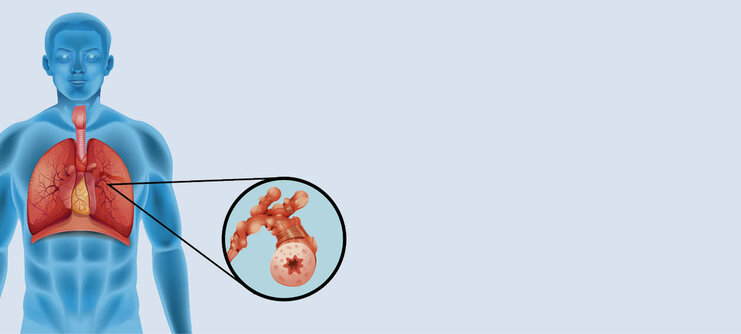

Lungenkranke Kinder werden nach wie vor häufig mit Feuchtinhalationen behandelt.

© R_Yosha - stock.adobe.com

Lungenkranke Kinder werden nach wie vor häufig mit Feuchtinhalationen behandelt.

© R_Yosha - stock.adobe.com

Lungenkranke Kinder werden nach wie vor häufig mit Feuchtinhalationen behandelt. Doch deren Einsatz ist in den meisten Situationen mittlerweile umstritten. Ein Pädiater beschreibt Vor- und Nachteile und bewertet Indikationen von Asthma bis zystische Fibrose.

Für die Behandlung einer obstruktiven Bronchitis oder eines akuten Asthmaanfalls mit kurz wirksamen Beta-2-Mimetika gibt es zwei Applikationsformen: Die Inhalation über einen Kompressionsvernebler oder via Dosieraerosol und Spacer. In einer Metaanalyse wurden die beiden Methoden verglichen, jeweils in der pädiatrischen Notaufnahme. Die Wirksamkeit war ähnlich bei vergleichbaren unerwünschten Effekten und deutlich kürzerer Inhalationszeit für das Dosieraerosol, so Dr. Thomas Spindler vom Medizinischen Versorgungszentrum am Klinikum Friedrichshafen. Die Nationale VersorgungsLeitlinie Asthma bronchiale empfiehlt den Vernebler für Kinder und Jugendliche deshalb nur bei lebensbedrohlichen Exazerbationen und wenn die Anwendung via Dosieraerosol und Inhalierhilfe nicht möglich ist.

Kombiniert man ein Beta-2-Mimetikum mit Ipratropiumbromid, führt das einer gepoolten Auswertung zufolge zu einer Reduktion der Klinikaufenthalte – allerdings nur bei moderaten bis schweren Anfällen, nicht bei leichten. Außerdem wird auch in diesem Fall die Applikation via Aerosol und Spacer wegen der verbesserten Deposition und des geringeren Zeitbedarfs gegenüber der Vernebelung als vorteilhaft eingestuft.

Hochdosierte inhalative Glukokortikoide kommen heute nur noch im Notfall zum Einsatz. Sie bieten–verglichen mit einer Fortsetzung der bisherigen Dauertherapie mit niedrig dosiertem Wirkstoff – keine Vorteile. Außerdem steigern sie vor allem bei Kindern das Risiko für systemische Effekte.

Bei Kindern im Schulalter Pulverinhalator erwägen

Sowohl in der Akut- als auch in der Dauertherapie von Kindern mit Asthma und chronischen Bronchitiden sollte man Dosieraerosolen grundsätzlich den Vorrang gegenüber der Behandlung mit einem Vernebler geben – unabhängig von Alter und Wirkstoff. Ab dem Schulalter ist bei entsprechenden motorischen und kognitiven Fähigkeiten die Umstellung auf einen Pulverinhalator zu erwägen. Der Vernebler bleibt Ausnahmefällen vorbehalten, wie in der Leitlinie beschrieben. Wegen der wesentlich besseren Lungendeposition sollte die Inhalation durch ein Mundstück gegenüber der Anwendung per Maske grundsätzlich präferiert werden, am besten schon ab dem zweiten Lebensjahr. Die Applikation eines inhalativen Steroids über ein Dosieraerosol ohne Inhalationshilfe wird nicht empfohlen.

Eine weitere potenzielle Indikation für eine Verneblertherapie ist die stenosierende Laryngotracheitis (Pseudokrupp). Sie wird durch Virusinfektionen ausgelöst (beispielsweise Parainfluenza, RSV oder Adenoviren) und tritt vor allem im Spätherbst auf. Die Behandlung erfolgt primär mit systemischen Steroiden. Bei schwerer Dyspnoe werden zusätzlich rasch wirkende Feuchtinhalationen mit Epinephrin empfohlen.

Weniger klare Evidenz zur Inhalation von Kochsalzlösung

Der Nutzen der inhalativen Antibiotikatherapie bei der zystischen Fibrose (CF) ist unbestritten, sie wird zur Behandlung von bakterieller Besiedlung oder Infektion der Lunge ausdrücklich empfohlen. Weniger eindeutig ist bei CF die Evidenz für die Inhalation von Kochsalzlösung.

Die AWMF-Leitlinie, die gerade überarbeitet wird, rät zur Therapie mit 6 % hypertoner NaCl-Solution unter medizinischer Kontrolle, wenn zuvor ein Bronchodilatator inhaliert wird. Zur Stärkung der Adhärenz kann, z. B. bei Nebenwirkungen, die Konzentration reduziert werden.

Bei Non-CF-Bronchiektasen ist die Datenlage hinsichtlich der Vernebelung von hypertoner NaCl-Lösung noch unklar. Wahrscheinlich kann die Inhalation die Sekretolyse unter einer Physiotherapie unterstützen. Nicht geklärt ist bislang, ob die hypertone Variante der isotonen überlegen ist.

Quelle: Spindler T. Pädiatrie 2024; 36: 27-30; doi: 10.1007/s15014-024-5549-3