Intervention bei Rückenschmerz Wann Spritzen in Gelenke oder an Nervenwurzeln sinnvoll sind

Mit sorgfältiger Diagnostik findet sich bei den meisten Patienten mit Rückenschmerz eine spezifische Ursache.

© Dzianis Vasilyeu – stock.adobe.com

Mit sorgfältiger Diagnostik findet sich bei den meisten Patienten mit Rückenschmerz eine spezifische Ursache.

© Dzianis Vasilyeu – stock.adobe.com

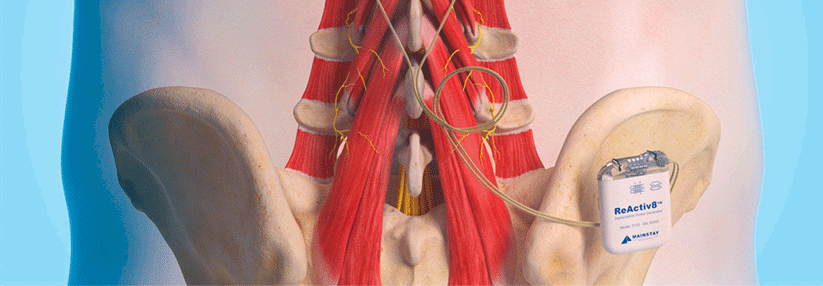

Eines ist allen Interventionen gemeinsam: Ihr lokales Ziel ist ein anatomisch genau definiertes Areal. Unterschieden werden bei den Verfahren drei Formen: Testblockaden, therapeutische Injektionen und ablative Maßnahmen, schreibt Prof. Dr. Stephan Klessinger von der Neurochirurgie Biberach. Bei den diagnostischen Verfahren wird eine kleine Menge Lokalanästhetikum an einen Nerv appliziert. Ein Beispiel ist der Medial Branch Block, er sichert den Facettengelenkschmerz. Der Lateral Branch Block weist dagegen die Ursache der Beschwerden im dorsalen Bandapparat des Iliosakralgelenks (ISG) nach. Auch eine transforaminale Nervenwurzelblockade eignet sich zur Diagnostik.

Injektionen in Ligamente, Gelenke und Nervenwurzeln

Zur therapeutischen Injektion werden dagegen Steroide, Lokalanästhetika und ggf. Kochsalz verwendet. Ziel der Applikation sind vor allem Gelenke, Ligamente und Nervenwurzeln, der letztgenannte Ansatz wird auch periradikuläre Therapie genannt. Bandscheiben (intradiskale Behandlung) oder Kaudafasern im Epiduralraum (Periduralinjektion) kommen für therapeutische Injektionen ebenfalls in Betracht. Als ablatives Verfahren eignet sich die Radiofrequenz-Denervation der medialen oder lateralen Seitenäste, vorausgesetzt die Beschwerden gehen von den Facettengelenken oder dem ISG aus.

Eine therapeutische Anwendung kommt nur bei einer spezifischen Ursache in Betracht, betont Prof. Klessinger. Bei Lumbalgien ist die Häufigkeit spezifischer Formen allerdings umstritten. Als solche werden oft nur Red-Flag-Diagnosen anerkannt. Es gibt aber an der Wirbelsäule diverse Strukturen, die nozizeptiv versorgt sind und Schmerzen auslösen können. Wenn z.B. ein Facettengelenk die Beschwerden verursacht, handelt es sich um einen spezifischen Schmerz, und mit der Radiofrequenz-Denervation gibt es dafür auch eine Therapie, erklärt der Neurochirurg. Gesichert wird der Befund mit Infiltrationen (Medial Branch Block). Mit sorgfältiger Diagnostik findet sich bei den meisten Patienten mit Rückenschmerz eine spezifische Ursache, betont Prof. Klessinger.

Periradikuläre Behandlung ermöglicht Physiotherapie

Bei radikulären Schmerzen ist in der MRT oft eine Ursache erkennbar, etwa ein Diskusprolaps. Typischerweise verursacht eine Entzündungsreaktion die Schmerzen und die mechanische Kompression die neurologischen Beschwerden. Ziel der periradikulären Therapie ist die Behandlung der Inflammation. Sie ermöglicht Patienten mit refraktären Beschwerden oft erst den Beginn bzw. die Fortsetzung einer physikalischen Therapie. Personen mit Kompression profitieren eher von einem operativen Eingriff.

Radikuläre Schmerzen manifestieren sich oft weit entfernt von der Schädigung – wenn die Facettengelenke die Ursache sind z.B. in Gesäß, Oberschenkel, eventuell sogar noch weiter distal. Die Indikation für einen Eingriff setzt eine sorgfältige Diagnostik voraus. Das Injektionsziel ist die Nervenwurzel, nicht der Spinalnerv oder eine andere perivertebrale Struktur. Um eine präzise Nadelposition zu erreichen, muss man Zielstruktur und Nadel mittels Bildgebung sichtbar machen. Ein Kontrastmittel ermöglicht den Ausschluss einer versehentlichen intravasalen bzw. intrathekalen Injektion. Geeignet ist eine Intervention unter Durchleuchtung (C-Bogen), die CT bleibt besonderen Fragestellungen vorbehalten. Zur Vermeidung einer Strahlenbelastung wird zunehmend der UItraschall als Kontrolle verwendet.

Regeln für die Wiederholung

Bei der Radiofrequenz-Denervation kann eine Wiederholung sinnvoll sein. Empfohlen wird dies, wenn die gleichen Schmerzen erneut auftreten und zuvor eine mindestens 50%ige Symptomlinderung über ≥ 3 Monate erzielt wurde. Bei mangelndem Erfolg trotz korrekter Durchführung sollte keine erneute Intervention erfolgen. Auch die transforaminale Injektion kann öfter wiederholt werden, vorausgesetzt, der Patient hat darauf angesprochen. Dann ist die erneute Applikation innerhalb eines Jahres nur mit einem geringen Wirkverlust verbunden. Wiederholungen ohne positive Erstreaktion und Serien sollten nicht erfolgen.

Therapeutische Interventionen erfolgen vielfach mit Lokalanästhetika und Steroiden. Bei transforaminaler Injektion kristalliner Kortikoide wie Triamcinolon kann es zu schwerwiegenden Komplikationen kommen. Nach versehentlicher intrarterieller Injektion wurden Embolien mit Infarkt (Rückenmark, Kleinhirn) beobachtet. Deshalb empfiehlt der Autor, auch an der Lendenwirbelsäule nicht-kristalline Wirkstoffe wie Dexamethason einzusetzen.

Neben der transforaminalen Instillation von Medikamenten in den Epiduralraum ist auch eine interlaminäre Applikation möglich. Diese auch Periduralinjektion (PDI) genannte Anwendung erzielt ohne Bildgebung nur einen kurzfristigen Effekt. Doch auch unter Bildwandler lässt sich bei Rückenschmerzen keine Wirkung nachweisen und nur eine meist kurzfristige bei radikulären Beschwerden (Bandscheibenvorfall, Claudicatio spinalis). Zur transforaminalen epiduralen Injektion ergab dagegen eine Literaturübersicht bei 70 % der Patienten eine Schmerzlinderung um mindestens 50 %, wodurch Operationen vermieden werden konnten. „Bei radikulären Schmerzen durch einen Bandscheibenvorfall hat die transforaminale Kortisoninjektion eine starke Evidenz“, führt Prof. Klessinger aus. Bei einer knöchernen Stenose ist die Evidenz allerdings geringer.

Der Begriff Facettenblockade hat mehrere Bedeutungen

Mit dem Begriff Facettenblockade werden intraartikuläre und periartikuläre Injektionen ebenso bezeichnet wie Blockaden des Medial Branch. Die Injektion in den Gelenkspalt eignet sich zur Darstellung und Behandlung von Gelenkzysten. Auch Applikationen in die Kapsel bzw. periartikulär werden oft therapeutisch genutzt, trotz des erhöhten Risikos für einen Übertritt des Injektats in den Spinalkanal. Der Medial Branch Block dient der Sicherung der Diagnose Facettengelenkschmerz, die Voraussetzung für eine Radiofrequenz-Denervation.

Am Iliosakralgelenk bilden Nervenäste ein posteriores Netzwerk, dessen Innervation kontrovers diskutiert wurde. Die Artikulation selbst versorgen ventrale Nervenäste. Patienten mit Sakroiliitis können von einer Injektion in das Gelenk profitieren. Läsionen im dorsalen Bandapparat lassen sich mittels Radiofrequenz-Denervation der Lateral Branches behandeln.

Quelle: Klessinger S. Schmerzmedizin 2024; 40: 34-40; DOI: 10.1007/s00940-023-4657-4