Persönlichkeitsstörung Wie sich die Symptome richtig einordnen lassen

Für Persönlichkeitsstörungen gibt es keine einheitliche Definition. Anhand einiger Indikatoren lassen sich aber Einordnungen ableiten.

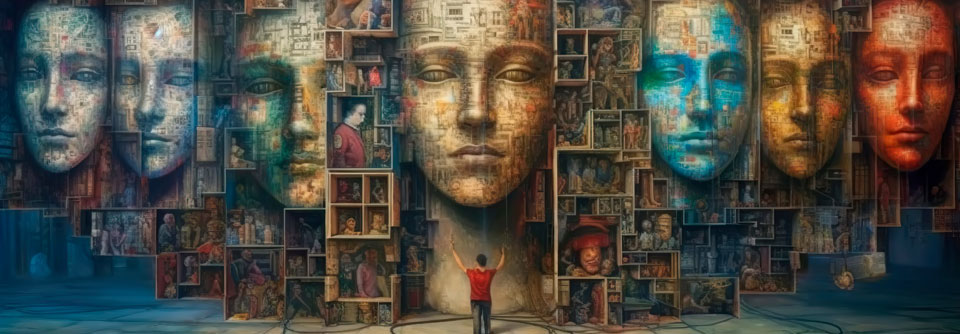

© Лилия Захарчук – stock.adobe.com

Für Persönlichkeitsstörungen gibt es keine einheitliche Definition. Anhand einiger Indikatoren lassen sich aber Einordnungen ableiten.

© Лилия Захарчук – stock.adobe.com

Die Diagnose „Persönlichkeitsstörung“ wird als stark stigmatisierend empfunden, schreiben Dr. Orestis Kanter Bax vom Essex Partnership University NHS Foundation Trust und Kollegen. Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass sie selten gestellt wird, zumal sie lange als unbehandelbar galt. Daher vergeht in der Regel viel Zeit, bis Betroffene eine adäquate Therapie erhalten.

Persönlichkeitsstörungen gehen mit emotionalen und kognitiven Problemen sowie Verhaltensstörungen einher. Sie betreffen sowohl die Eigenregulation als auch die Beziehungen zu anderen Menschen. Folgen sind häufig Schwierigkeiten in Beruf und Familie und ein eingeschränktes Sozialleben. Nach Schätzungen hat einer von zehn Menschen in der Allgemeinbevölkerung und etwa die Hälfte aller ambulant behandelten Personen mit psychiatrischen Erkrankungen eine Persönlichkeitsstörung.

Einteilung erfolgt heute nach pragmatischem Ansatz

Es existiert keine einheitliche Definition und auch die Klassifikation unterliegt einem ständigen Wandel. Im ICD-11-System hat man die alte Einteilung – u.a. in paranoide, schizoide, antisoziale, Borderline, histrionische und narzisstische Persönlichkeitsstörung –verlassen und einen pragmatischeren Ansatz gewählt: Man stellt zuerst fest, ob der Patient ein Kernproblem mit seiner Selbstregulation oder in Beziehungen zu anderen hat. Dann bestimmt man den Schweregrad (leicht, mittel, schwer) und die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale (negative Affektivität, Distanziertheit, Dissozialität, Enthemmung und zwanghaftes Verhalten). Außerdem wird beurteilt, ob ein Borderline-Muster vorliegt.

Im Gespräch lassen sich auch ohne spezielle Erfahrung wichtige Indikatoren erkennen. Die Autoren nennen:

- negative Affektivität (schnelle Stimmungsänderungen, Stimmungstief, Ängstlichkeit, Wut, Rückzug)

- Impulsdysregulation (Risikoverhalten, Promiskuität, Alkohol- und Substanzmissbrauch)

- zwischenmenschliche Schwierigkeiten im Alltag (turbulente Beziehungen, Gewalt, Abhängigkeit, Vermeidung, Isolation) und in der Arzt-Patienten-Beziehung (z.B. wiederholte Krisen, das Gefühl, nicht weiterzukommen). Insbesondere turbulente und unbeständige Beziehungen sind charakteristisch für Borderline-Störungen.

- starke emotionale Reaktionen im klinischen Umfeld mit ungewöhnlichen Abweichungen von der üblichen klinischen Praxis

- schlechtes Ansprechen psychiatrischer Komorbiditäten wie Angst, Depression und PTBS auf evidenzbasierte Therapien

Wurden solche Auffälligkeiten festgestellt, lohnt es sich, nach weiteren Indikatoren zu suchen. Dazu gehören:

- kognitiv-perzeptive Störungen (sehr rigide oder bizarre Vorstellungen, Widersprüchlichkeiten, Vertrauensverlust, ungewöhnliche, fast psychotische Symptome)

- Anzeichen eines selbstverletzenden Verhaltens

- medizinisch nicht zu erklärende Symptome

- Misshandlung oder Vernachlässigung der eigenen Kinder

- Schwierigkeiten und Traumata in der Vergangenheit

- Diagnose von emotionalen Störungen, Verhaltens- oder Zwangsstörungen in der Kindheit

Um Zugang zu Menschen mit Persönlichkeitsstörungen zu finden, muss man sich viel Zeit nehmen und langfristig ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Das beinhaltet offene, empathische und nicht wertende Gespräche über die bisherigen Probleme und Erfahrungen der Patienten. Dabei soll man deren Gefühle anerkennen und die eigenen reflektieren. Es ist außerdem wichtig, das geplante Vorgehen transparent zu kommunizieren und nach Möglichkeit „Verträge“ mit klaren Zielen abzuschießen. Man kann auch bestimmte Techniken zur Emotionsregulation, Erhöhung der Stresstoleranz und zum „Runterkommen“ anbieten. Um Beschwerden und Konflikte mit den oft als „schwierig“ empfundenen Patienten in der Praxis zu vermeiden, empfiehlt es sich, regelmäßige geplante Termine und ein transparentes Krisenmanagement anzubieten. Kommen Medikamente zum Einsatz, sollten vorab Behandlungsziele, Zielsymptome, Dauer der Behandlung und mögliche Nebenwirkungen benannt werden.

Die Akzeptanz der Diagnose bedeutet nicht unbedingt, dass der Patient auch bereit ist, sich deswegen in fachärztliche Behandlung zu begeben. Zudem sind die psychotherapeutischen Kapazitäten überall knapp. Bevorzugt behandelt werden sollten Patienten mit instabilen Lebensverhältnissen, unkontrolliertem Alkohol- und Substanzmissbrauch, schweren Essstörungen und einem hohen Risiko, sich selbst oder anderen zu schaden oder durch andere Menschen gefährdet zu sein. Es stehen verschiedene evidenzbasierte Behandlungsansätze zur Verfügung, die möglicherweise kombiniert werden müssen. Bei deren Auswahl und Reihenfolge sollte man einen Spezialisten hinzuziehen.

Quelle: Bax OK et al. BMJ 2023; 382: e050290; DOI: 10.1136/bmj-2019-050290