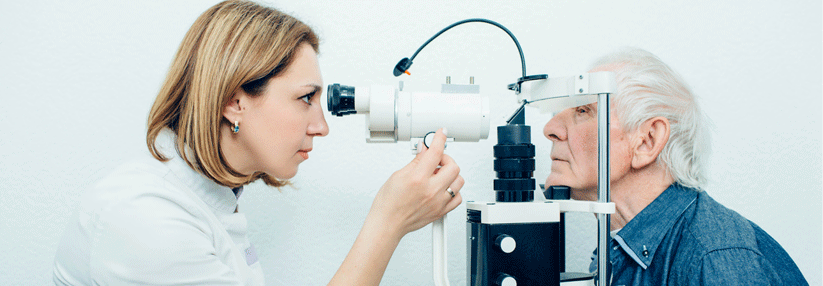

Vom Augenarzt zum Lokführer Warum ein Mediziner zur Berliner S-Bahn wechselte

„Einsteigen bitte, der Zug fährt ab!“ Mit seinem Wechsel aus der Praxis in den Lokführerstand erfüllte sich Dr. Ingmar Zöller einen Kindheitstraum.

© Markus Mainka - stock.adobe.com

„Einsteigen bitte, der Zug fährt ab!“ Mit seinem Wechsel aus der Praxis in den Lokführerstand erfüllte sich Dr. Ingmar Zöller einen Kindheitstraum.

© Markus Mainka - stock.adobe.com

Herr Dr. Zöller, die „Berliner Zeitung“ hat über Sie berichtet, Sie wurden ins Nachtcafé des SWR eingeladen und auf Spotify sind Sie zu hören. Haben Sie mit diesem Medienecho gerechnet?

Ich habe den Medienrummel nicht erwartet, weil ich meinen Schritt als nicht so außergewöhnlich empfand. Das hat mich schon etwas überrascht. Mir wurde dann klar, dass es für viele Menschen etwas Besonderes zu sein scheint, wenn man aus einem sozial hoch angesehenen Beruf in eine eher handwerkliche Beschäftigung wechselt. In der öffentlichen Wahrnehmung scheint es einen Unterschied im Sozialprestige zu geben, für mich persönlich jedoch nicht. Auch die Arbeit des Lokführers ist intellektuell sehr fordernd.

Was hat Sie dazu bewogen, Ihre Tätigkeit als Augenarzt aufzugeben?

Ich hatte schon immer überlegt, meinem Kindheitswunsch, Lokführer zu werden, irgendwann mal nachzugehen. 2020 kam der Wunsch dann sehr stark zum Tragen. Die Situation war damals so, dass ich seit 2004 eine Praxis für Augenheilkunde in Moabit führte, die finanziell nicht gut lief. Durch den Stress bekam ich gesundheitliche Probleme wie Bluthochdruck und Schlafstörungen.

Ich war zu dem Zeitpunkt 52 Jahre und stellte mir die Frage, ob ich das bis zur Rente mit 67 durchhalte oder ob ich dann körperlich völlig ausgebrannt bin. Mein Vater ist mit 69 Jahren gestorben; das wären noch zwei Jahre nach dem Renteneintritt gewesen. Da habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht doch was ändern muss. Ich bewarb mich als Quereinsteiger bei der Bahn. Ich musste mich allerdings noch um einen Nachfolger für die Praxis kümmern und so verging nach dem Vorstellungsgespräch im Mai noch etwa ein halbes Jahr, bis ich die Ausbildung bei der DB begann.

Was störte Sie am Gesundheitssystem?

Ich habe Medizin studiert, keine Betriebswirtschaftslehre. Ich habe gelernt, wie man Krankheiten behandelt, und mit der Zeit entwickelte ich auch ein gutes Händchen für den Umgang mit Patientinnen und Patienten. Aber ich habe nie gelernt, wie man eine Praxis wirtschaftlich führt, und musste feststellen, dass die Kasseneinnahmen und die wenigen Privatpatientinnen und -patienten, die ich damals hatte, nicht ausreichten, um wirtschaftlich zu überleben. Irgendwann stellt man sich die Frage: Schaffe ich es, mich so gut zu verkaufen, dass ich die Individuellen Gesundheitsleistungen an den Mann oder die Frau bringe? Denn diese sind ein wesentlicher Bestandteil zum Überleben einer Praxis. Aber das konnte ich nicht gut.

Ich bin immer wieder an Grenzen gestoßen. Es gab Momente, in denen mein Konto komplett ausgeschöpft war, sodass ich überlegen musste, ob ich die Gehälter bezahlen oder eine Druckerpatrone kaufen kann. Ich griff teilweise auf Geerbtes zurück, um die Praxis am Laufen zu halten. Mein Mann sagte mir oft, dass ich etwas ändern und mich besser verkaufen müsse. Doch das ist nicht meins. Ich bin kein Verkäufer.

Wie haben Ihre Kolleginnen und Kollegen auf die Entscheidung reagiert, die Praxis aufzugeben?

Sie haben mir gratuliert, denn viele von uns sind genervt – von dem Alltag mit der Kassenärztlichen Vereinigung, den Medikamentenregressen, den neuen Regulierungen, der Telemedizin, die es noch gar nicht richtig gibt. Dann wurde der elektronische Arztausweis eingeführt, den ich für meine Telematikinfrastruktur benötigte. Nach ein paar Jahren mussten TI-Komponenten wieder ausgetauscht werden, weil sie nicht zukunftsfähig waren. Das sind Dinge, die einen mit der Zeit nerven. Es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen, die damit deutlich besser zurechtkommen. Aber viele haben mir gesagt, dass sie es auch schön fänden, mal etwas anderes zu machen.

Was haben ihre Familie und ihre Freunde zu dem Berufswandel gesagt?

Mein Mann hat einige Zeit gebraucht, um sich mit meinem Berufswandel abzufinden. Er war der Meinung, dass ich eine gute Patientenversorgung leistete. Das hatte er häufig auch von Patientinnen und Patienten gehört. Er fand es schade, dass ich diese Ressource aufgebe. Mittlerweile hat er sich damit arrangiert. Unseren beiden Kindern hingegen war das eher gleich. Sie sagten nur: Hauptsache, du bist glücklich. Auch viele Freunde unterstützten mich darin, das zu tun, was ich für richtig hielt.

Kurzbiografie: Dr. Ingmar Zöller

Der geborene Düsseldorfer begann im Oktober 1989 an der Freien Universität Berlin sein Medizinstudium. 2004 ließ Dr. Ingmar Zöller sich als Augenarzt nieder. Rund 16 Jahre später beschloss er, den Beruf aufzugeben und fing im Dezember 2020 eine zwölfmonatige Ausbildung bei der DB an. Ein Jahr später war es soweit und Dr. Zöller trat seine erste Schicht an.

Warum gerade die S-Bahn – was reizt Sie am Beruf des Lokführers?

Meine heimliche Leidenschaft sind eigentlich Straßenbahnen, weil ich in Düsseldorf damit aufgewachsen bin. Aber ich finde Straßenbahnfahren in Berlin furchtbar – durch diesen grässlichen Großstadtverkehr. Ständig rennt einer davor und passt nicht auf. Dann fliegen die Leute durch die Bahn.

Ich wollte viele PS fahren; Fernbahn finde ich aber langweilig. Das ist mir zu schnell, man sieht nichts mehr von der Landschaft. Außerdem ist in den ICE relativ viel technisiert. Ich hatte aber den Wunsch, viel selber zu steuern. Im Fern- und Regionalverkehr hätte ich zudem häufiger woanders übernachten müssen.

Ich habe mich daher für die Berliner S-Bahn entschieden, die hat ein Streckennetz von 340 Kilometern. Das ist recht abwechslungsreich und man kann noch viel selber machen.

Was schätzen Sie am meisten an Ihrer aktuellen Tätigkeit im Vergleich zu Ihrer früheren Karriere?

Das ist schwer zu sagen, vielleicht die Lokführer-Freiheit. Es gibt ein paar Dinge wie Signale und Streckenfahrpläne, an die man sich halten muss, aber trotzdem ist man derjenige, der da vorne der Chef ist und den besten Blick auf alles hat. Das ist einfach schön. Es gibt viele Strecken, die ich gerne fahre, z. B. das Biesdorfer Kreuz, das mitten in einer Plattenbausiedlung liegt und ein Hort von Grün ist. Dort sieht man manchmal auch Füchse. Es gibt Momente, wenn man vorbeifährt und die Sonne im Osten auf- oder abends im Westen untergeht. Das sind dann schon Highlights.

Man macht außerdem was Schönes für das Räderwerk der Stadt – man sorgt dafür, dass es irgendwie weitergeht, damit die Fahrgäste an ihr Ziel kommen. Das ist schon schön, wenn man merkt, selbst morgens um 5:20 Uhr ist die Hütte voll, wenn man von Ahrensfelde losfährt und am Ostkreuz steigen dann viele um. Da hat man das Gefühl, etwas Wichtiges für die Stadt zu tun.

Was fehlt Ihnen aus Ihrem alten Beruf als Augenarzt?

Ich vermisse das analoge Denken. Ich fand es schon immer spannend, mein Wissen anzuwenden, wenn eine neue Patientin oder ein neuer Patient zu mir kam, verschiedene Diagnosen abzuwägen, und gegebenenfalls das Krankenhaus in Anspruch zu nehmen, um meine Vermutung zu überprüfen oder Operationsempfehlungen zu geben. Allerdings wurden der gesundheitliche Aspekt und der Alltagsstress irgendwann so stark, dass es mir nicht schwergefallen ist, meinen alten Beruf aufzugeben.

Würden Sie den Wechsel wieder genauso machen?

Ich würde vielleicht ein bisschen länger warten, weil dann steuerlich ein paar Dinge günstiger gelaufen wären. Ab 55 Jahren gibt es beim Praxisverkauf als Altersvorsorge nämlich steuerliche Vorteile. Ich war zu spontan und wollte es sofort angehen und nicht erst in drei Jahren.

Vielleicht würde ich auch mit meinem Arbeitgeber verhandeln, dass ich einen Tag in der Woche in meinem alten Beruf arbeiten darf – damit man zwar drin bleibt, aber trotzdem aus dem Praxisalltag raus ist. Beispielsweise habe ich früher mittwochs morgens in der Haftanstalt in Tegel gearbeitet. So etwas würde ich unter anderem interessant finden. Aber an dem Lokführer-Dasein gibt es nichts zu bekritteln. Es ist das, was ich gewollt habe.