Keratokonjunktivitis epidemica: Bei Virennachweis besteht Meldepflicht!

Spätestens wenn ein Arzt die humanpathogenen Adenoviren im Konjunktivalabstrich nachweist, muss er dies umgehend beim Gesundheitsamt melden. In manchen Bundesländern ist sogar schon der Verdacht auf eine Keratokonjunktivitis epidemica meldepflichtig, erinnert Professor Dr. Uwe Pleyer von der Augenklinik Campus Virchow Klinikum der Charité Berlin.

In Sachen Ausbreitungsbegrenzung stehen v. a. auch Ophthalmologen in der Pflicht. Denn neben dem Kontakt mit infizierten Personen lässt sich bei Konjunktivitis-Patienten anamnestisch häufig eine augenärztliche Untersuchung erfragen. Doch gerade die Fachkollegen halten sich mit Infos über Infektionsketten zurück – laut Robert Koch-Institut (RKI) erfahren Gesundheitsämter von ihnen selten etwas über Infektionsketten.

| Hände, Instrumente und Räume richtig desinfizieren |

In Räumen, in denen man Patienten mit übertragbarer Bindehautentzündung behandelt hat, bedarf es der Hände- und Flächendesinfektion mit viruziden Mitteln (RKI-Desinfektionsmittelliste mit Wirkungsbereich B). Instrumente werden am besten thermisch behandelt (93°C). Medizinisches Personal muss eine strikte Händedesinfektion einhalten (RKI-Liste gem § 18 IfSG). Kontaminiertes Material wird mit Schutzhandschuhen angefasst, zur anschließenden Händedesinfektion dient Ethanol 80 % (≥ 5 Minuten) oder Tosylchloramidnatrium 1–2 % (≥ 2 Minuten). |

Bereits Verdacht auf Keratokonjunktivitis epidemica ist zu melden

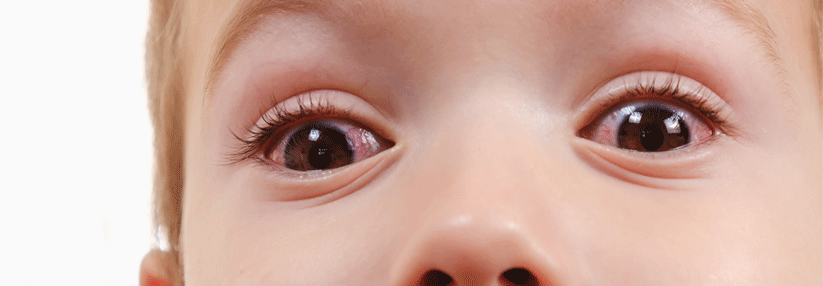

Frühzeitiges Erkennen und bessere Prävention wünscht sich Prof. Pleyer und erläutert das richtige Prozedere im Detail. Diagnostisch führt bereits das charakteristische klinische Bild auf den richtigen Weg. Die Symptomatik beginnt auf einer Seite, bei Rechtshändern meist rechts, bei Linkshändern links. Das Auge schmerzt, fühlt sich an, als sei ein Sandkorn hineingeraten, brennt, tränt und kann Licht schlecht vertragen.

Bei jedem zweiten Patienten geht es innerhalb von sieben Tagen auch am anderen Auge los. Da Adenoviren an den verschiedensten Organen ihr Unwesen treiben, lassen sich in der Anamnese oft respiratorische oder gastrointestinale Infektionen erfragen, die der Bindehautentzündung vorausgingen. Der Augenbefund zeichnet sich in der Akutphase durch Karunkelschwellung, Chemosis, Tränenlaufen und petechienartige Blutungen subkonjunktival aus. Auch Pseudomembranbildungen im Fornix lassen sich beobachten. Nach drei bis vier Tagen stellt sich eventuell eine Keratitis superficialis punctata ein.

Infektiös bis Nummuli auftreten

Die chronische Phase beginnt etwa ein bis zwei Wochen später mit typischen, lokalisierten subepithelialen Hornhautinfiltraten (Nummuli). Je nachdem, wo diese sitzen, können sie die Sicht erheblich beeinträchtigen und Blendempfindlichkeit bewirken. Im weiteren Verlauf kommt es eventuell zu Sicca-Beschwerden.

Erhärtet wird die Diagnose, indem man den Erreger sichert. Durch tiefen Bindehautabstrich – für den Patienten angenehmer mit befeuchtetem Tupfer – lassen sich dafür ausreichend Zellen gewinnen. Am schnellsten und zuverlässigsten klappt der Nachweis der Adenoviren mittels PCR. Antigen-Schnelltests weisen eine geringere Sensitivität und Spezifität auf, sind aber in der Praxis einfach und schnell durchzuführen. Allerdings schränkt die unsichere Kostenregelung (meist IGEL-Leistung) den Routineeinsatz ein, so Prof. Pleyer. Die Zellkultur (5–33 Tage) dient v.a. zum Beleg von Infektionsketten.

Bindehautabstrich mit feuchtem Tupfer dient dem Nachweis

Die akute Therapie gestaltet sich (mangels viruzider Optionen) supportiv und präventiv mit Tränenersatzmitteln und eventuell PVP-Jod 5 %. Zudem versucht man, weitere Übertragungen – auch auf das zweite Auge – zu verhindern. Infizierte Patienten (auch asymptomatische) scheiden die Viren in rauen Mengen aus, zumindest so lange, bis Nummuli in Erscheinung treten.

In der akuten Phase der „Augengrippe“ fällt die Karunkelschwellung auf (1). In diesem schweren Fall einer epidemischen Bindehautentzündung haben sich Pseudomembranen gebildet (2). |

In der chronischen Phase versucht man vor allem, die Nummuli zur Rückbildung zu bringen. Da diese auf immunologischen Prozessen beruhen, können topische Steroide die Therapie unterstützen und subjektive Symptome reduzieren. Wegen der Risiken der Steroidtherapie beschränkt sich diese allenfalls auf schwere Verläufe, um Hornhautnarben und dauerhaftem Visusverlust vorzubeugen. Alternativ kommen topische Calcineurininhibitoren sowie Augentropfen mit Cyclosporin A in Betracht. Photorefraktive Eingriffe bleiben „verzweifelten Fällen“ vorbehalten.

Tränenersatz und PVP-Jod verkürzen Symptome

Gerade da es eine spezifische Therapie nicht gibt, hat die Infektionsprävention höchste Priorität, mahnt der Experte. Patienten mit Verdacht auf Keratokonjunktivitis epidemica müssen in der Praxis von anderen ferngehalten werden. Ärzte, die sich selbst angesteckt haben, müssen ihren Patienten fernbleiben. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit – in der Praxis aber offenbar leider nicht, wie Prof. Pleyer berichtet: Laut einiger Mitteilungen konnten Ärzte als Quelle in > 60 % der Infektionen ermittelt werden.

Text und Abb.: Uwe Pleyer, Der Augenspiegel 2015; 61: 32–37

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).