Plötzlicher Hörverlust: Leitlinie rät von vielen Untersuchungen und Therapien ab

Egal welche Therapie gewählt wird, wichtig ist, dass der Patient in alle Entscheidungen einbezogen wird.

© iStock/natasaadzic

Egal welche Therapie gewählt wird, wichtig ist, dass der Patient in alle Entscheidungen einbezogen wird.

© iStock/natasaadzic

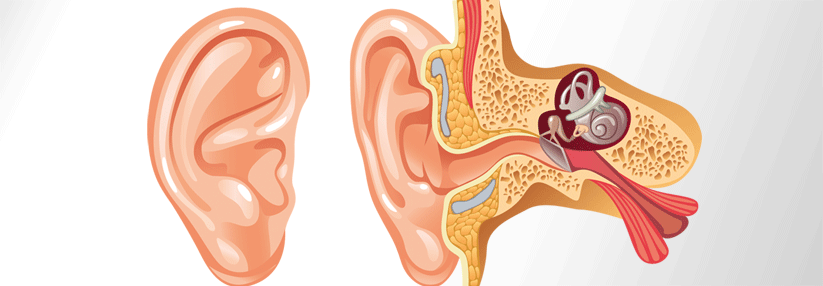

Eine plötzliche Schallempfindungsstörung entwickelt sich per definitionem innerhalb von 72 Stunden. Sie geht mit einem Hörverlust von mindestens 30 Dezibel einher und betrifft mindestens drei benachbarte Frequenzen. Oft, aber nicht immer wird sie von Tinnitus und/oder Schwindel begleitet. Bei 90 % der betroffenen Patienten lässt sich keine Ursache der Beschwerden finden. Wie man dem sensorineuralen Hörverlust auf die Spur kommt und was therapeutisch zu tun ist, haben Dr. Sujana S. Chandrasekhar vom Mount Sinai Hospital, New York, und Kollegen in 13 Empfehlungen zusammengefasst.

1. Kommt ein Patient wegen einer plötzlich aufgetretenen Hörstörung in die Praxis, hilft oft schon der Blick in den äußeren Gehörgang (Ceruminalpropf?) und aufs Trommelfell (Perforation, Erguss?) diagnostisch weiter. Er liefert Hinweise, ob „nur“ die Schallleitung gestört ist oder evtl. ein sensorineurales Defizit vorliegt.

2. Ergibt sich der Verdacht auf eine plötzliche sensorineurale Hörstörung, können Anamnese und klinische Untersuchung wesentlich weiterhelfen. Ein bilateraler Befund, wiederholte Hörminderungen und/oder neurologische Veränderungen deuten auf eine ernsthafte Erkrankung hin.

3. Allein der Verdacht auf einen plötzlichen sensorineuralen Hörverlust darf nicht Anlass sein, eine kraniale Computertomographie durchzuführen. Nur bei gezielten Fragestellungen halten die Autoren der Leitlinie die Bildgebung für sinnvoll, zum Beispiel wenn es darum geht, einen pathologischen Prozess im Schläfenbein auszuschließen.

4. Gesichert wird die plötzliche sensorineurale Hörstörung mittels einer Audiometrie. Die Testung sollte spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Symptombeginn erfolgen, gegebenenfalls muss der Patient zum Facharzt überwiesen werden.

5. Routinemäßig Laboruntersuchungen zu veranlassen, ist bei Patienten mit plötzlicher Schallempfindungsschwerhörigkeit nicht erforderlich. Die Leitlinienautoren raten ausdrücklich davon ab.

6. Steht die Diagnose plötzlich aufgetretener sensorineuraler Hörverlust, sollten nach möglichen retrocochleären Pathologien gesucht werden. Dazu eignet sich die MRT (ersatzweise CT), in zweiter Linie die Hirnstammaudiometrie. Ein bestimmtes Zeitfenster gibt für diese Untersuchungen nicht.

7. Wie bei anderen Erkrankungen sollte auch beim sensorineuralen Hörverlust das weitere Vorgehen gemeinsam mit dem Patienten besprochen werden. Die Betroffenen sollten den natürlichen Verlauf der Erkrankung kennen, über Nutzen und Risiken medizinischer Interventionen Bescheid wissen und die Grenzen des Machbaren einschätzen können.

8. Zu den therapeutischen Optionen zählt die initiale Glukokortikoidbehandlung. Sie kann Patienten mit plötzlicher Schallempfindungsschwerhörigkeit innerhalb von zwei Wochen nach Symptombeginn angeboten werden. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Hörverbesserung als gering betrachtet wird, halten die Autoren das Angebot für sinnvoll. Kontraindikationen wie ein schlecht eingestellter Diabetes müssen natürlich beachtet werden.

9. Eine weitere Therapiemöglichkeit bei sensorineuralem Hörverlust ist die hyperbare Sauerstofftherapie in Kombination mit einer Steroidbehandlung. Die initiale Therapie startet innerhalb von zwei Wochen nach Beginn des Hörschadens, die Salvage-Therapie beginnt innerhalb eines Monats nach Einsetzen der Beschwerden. Für die Behandlung spricht eine mögliche Verbesserung des Hörvermögens. An Nebenwirkungen kann es z.B. zu einem Barotrauma, zu epileptischen Anfällen und zu einer Verschlechterung eines Katarakts kommen. Die Autoren sehen Nutzen und möglichen Schaden im Gleichgewicht.

10. Schließlich sollten Ärzte ihren Patienten auch eine Salvage-Therapie mit einem intratympanalen Steroid anbieten oder sie dafür an einen Spezialisten überweisen. Die Behandlung eignet sich für Personen mit unvollständiger Rückbildung der Symptome zwei bis sechs Wochen nach Krankheitsbeginn. Nach Meinung der Autoren übersteigt der Nutzen der Therapie den Schaden. An Risiken ist z.B. mit einer Trommelfellperforation zu rechnen.

11. Eine klare Aussage machen die Autoren zur Medikation: Virostatika, Thrombolytika, Vasodilatatoren und vasoaktive Substanzen sollen bei plötzlichem sensorineuralem Hördefizit nicht routinemäßig verschrieben werden. Denn der Schaden übersteige den Nutzen.

12. Zur Verlaufskontrolle wird neuerdings eine Audiometrie empfohlen. Sie soll mit Abschluss der Behandlung und innerhalb von sechs Monaten nach Therapieende erfolgen.

13. Patienten mit anhaltendem Hördefizit und/oder Tinnitus sollen über die Möglichkeit einer audiologischen Rehabilitation und andere unterstützende Maßnahmen aufgeklärt werden.

Quelle: Chandrasekhar SS et al. Otolaryngol Head Neck Surg 2019; 161: 195-210; DOI: doi.org/10.1177/0194599819859883

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).