Wunddébridement – Möglichkeiten und Grenzen

© MK-Photo - Fotolia.com

© MK-Photo - Fotolia.com

Eine chronische Wunde wird definiert als Integritätsverlust der Haut und der darunter liegenden Strukturen, bei der eine Abheilung innerhalb von acht Wochen ausbleibt [1] oder der bestimmte ursächliche Erkrankungen wie chronisch-venöse Insuffizienz, periphere arterielle Verschlusskrankheit oder Diabetes mellitus zugrunde liegen.

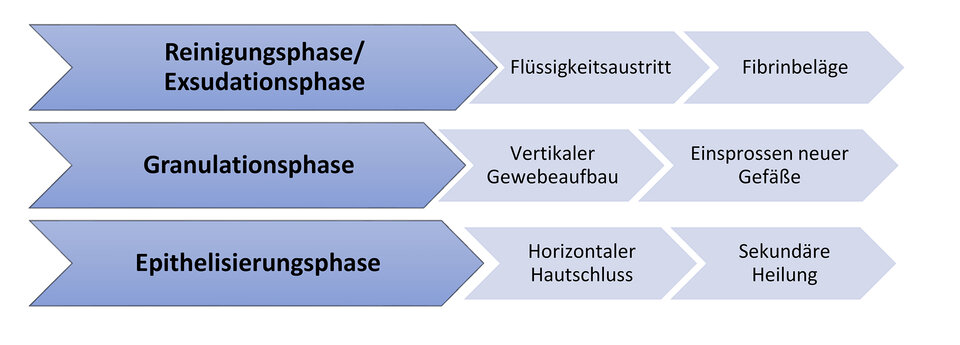

Die normale Wundheilung ist ein kontrollierter, für jeden Organismus essenzieller Vorgang. Der geordnete Ablauf der Wundheilungsphasen (Abb. 1) ist bei chronischen Wunden aufgrund von Veränderungen im lokalen Wundmilieu gestört.

Neben der lokalen Wundsituation, die durch Wundauflagen beeinflusst werden kann, spielen aber vor allem Grunderkrankungen eine wesentliche Rolle. Deswegen ist eine gesicherte Diagnose erforderlich, bevor mit der kausalen Therapie begonnen werden kann. Eine ausführliche Anamnese und klinische Inspektion sind unabdingbar, um weitere Differenzialdiagnosen abzugrenzen [2].

Strukturiertes Vorgehen gefragt

Dennoch nimmt die lokale Wundbehandlung einen zentralen Stellenwert in der Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden ein. Dabei ist ein strukturiertes Vorgehen zu beachten. Dieser Prozess umfasst (a) die Reinigung, (b) die Infektionsprophylaxe, (c) das Exsudatmanagement und (d) den Wundrandschutz. Die Wundreinigung, auch Wunddébridement, stellt dabei den ersten Schritt in der phasenorientierten Behandlung von chronischen Wunden dar [3]. Sie ist ausschlaggebend für eine optimale Wundbehandlung mit modernen Wundauflagen. Ein Wunddébridement beinhaltet die Entfernung von nicht vitalem Gewebe und Fibrinbelägen sowie die Kontrolle von bakterieller Kolonisation. Ein wesentliches Merkmal des Mikromilieus einer chronischen Wunde ist die Persistenz in der Entzündungsphase mit erhöhter Proteaseaktivität, was zu unkontrolliertem Abbau von Zytokinen und Strukturproteinen führt. Weitere Ziele eines Débridements sind die Förderung des Wundheilungsprozesses, die Minderung des Wundgeruchs und somit eine Steigerung der Lebensqualität der Patienten.

Arten der Wundreinigung

Es gibt viele Arten des Débridements, die verschiedene Vor- und Nachteile mit sich bringen. Daher ist es notwendig, dass diese von den durchführenden Ärzten oder dem Pflegepersonal korrekt beherrscht werden. Die Auswahl der geeigneten Methode für Patient und Behandler wird dabei von verschiedenen Faktoren bestimmt. Hierzu zählen neben Erfahrung in der Anwendung auch Zeit- und Kostenfaktoren sowie der individuelle Patientenzustand, z. B. Schmerzhaftigkeit der Wunde.

Man unterscheidet zwischen mechanischen, chirurgischen, biochirurgischen und autolytischen Behandlungsformen [4].

Die meisten chronischen Wunden weisen eine bakterielle Besiedelung (Kolonisation) auf. Diese kann sich zu einer sogenannten kritischen Kolonisation entwickeln und sich dabei negativ auf die Wundheilung auswirken. Ein durch die Bakterien gebildeter Biofilm bietet den Keimen einen zusätzlichen Überlebensvorteil, indem er ihnen durch die Einbettung einen protektiven Schutz (Glykokalyx) vor Antibiotika und der Erkennung durch das körpereigene Immunsystem bietet [5].

Mechanisches Débridement

Eine einfache und gewebeschonende Reinigungsmethode ist das mechanische Débridement (Abb. 2), das bei jedem Verbandswechsel erfolgen sollte. Dabei werden nicht festhaftende Gewebebestandteile entfernt und je nach eingesetztem Instrumentarium auch Biofilme aufgebrochen. Zum Einsatz kommen hierbei beispielsweise Mikrofaserpads oder sterile Kompressen, trocken oder mit Wundspüllösungen getränkt. Hierbei können physiologische Kochsalzlösung (0,9 %), Ringerlösung oder sterile Spüllösungen verwendet werden. Außerdem zeigt die Anwendung von hypochloridhaltigen Lösungen eine sehr gute Wirksamkeit bei starken Wundgerüchen und hartnäckigen Fibrinbelägen. Eine ausreichend lange Einwirkzeit getränkter Kompressen über mehrere Minuten (Nassphase) ist sinnvoll, um das anschließende mechanische Lösen der Beläge zu erleichtern. In Wundspüllösungen enthaltene Tenside unterstützen diesen Effekt.

Ziel der regelmäßigen mechanischen Wundreinigung ist es zudem, die Keimzahl zu reduzieren, dem Übergang in eine lokale Infektion vorzubeugen und die Granulation zu fördern. Im Falle einer kritischen Kolonisation oder Wundinfektion können auch Antiseptika wie Octenidin oder Polihexanid zur Anwendung kommen [6]. Während Wundspüllösungen der Prävention dienen, sollten Antiseptika je nach Situation entweder nur zur kurzzeitigen Prävention oder aber als therapeutische Maßnahme über einen definierten Zeitraum angewendet werden. Zu beachten ist die genaue Deklaration der verwendeten Lösungen als Wundspüllösung oder Antiseptikum. Der Zusatz eines antiseptischen Wirkstoffes dient in manchen Wundprodukten auch zur Konservierung.

Autolytisches Débridement

Beim autolytischen Débridement wird ein feuchtes Wundmilieu mithilfe eines geeigneten Verbandsmaterials aufrechterhalten oder unterstützt. Dies ermöglicht eine physiologische Autolyse der Beläge durch körpereigene Enzyme (Kollagenase, Elastase, Myeloperoxidase) und Phagozyten. Angedaute Nekrosen und Fibrinbeläge werden beim nachfolgenden Verbandswechsel mechanisch entfernt.

Das Prinzip der feuchten Wundbehandlung hat sich über die letzten Jahrzehnte als wirksam erwiesen und Eingang in evidenzbasierte Leitlinien u. a. zur Behandlung des diabetischen Fußsyndroms (DFS) oder Ulcus cruris gefunden. Mithilfe von wundreinigenden Materialien wird überschüssige Feuchtigkeit verringert und der Wundrand stimuliert. Trockenen Wunden wird von außen Feuchtigkeit zugeführt oder durch das Verbandsmaterial am Wundgrund gehalten. Die Wundverbände können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Nicht alle Auflagen sind gleichermaßen gut geeignet und sollten je nach Wundzustand eingesetzt werden [7]. Eine Auswahl kann hier vorgestellt werden:

- Hydrogele werden zur Schaffung eines feuchten Wundmilieus eingesetzt, insbesondere bei trockenen Wunden.

- Hydrokolloide halten durch ihre okklusive Wirkung Feuchtigkeit am Wundgrund und können so die Wundreinigung unterstützen. Sie können bei tieferen Wunden mit Hydrogel als Wundfüller kombiniert werden. Aufgrund der okklusiven Wirkung ist Vorsicht im Falle einer stark kolonisierten oder infizierten Wunde geboten.

- Alginate wandeln sich nach Kontakt mit Natriumsalzen, die im Blut und Wundsekret vorhanden sind, in ein feuchtes Hydrogel um und sollen dabei die Bakterien in die Gelstruktur einschließen. Sie eignen sich gut als Wundfüller für tiefere Wunden mit einer zusätzlichen Abdeckung durch einen Sekundärverband z. B. mit Superabsorber. Ergänzend können im Sekundärverband geruchsbindende Wirkstoffe wie Aktivkohle genutzt werden.

- Hydrofasern können große Mengen an Wundflüssigkeit innerhalb kurzer Zeit aufnehmen. Sie werden daher bei stark sezernierenden Wunden eingesetzt. Nach der Absorption von Wundsekret wandeln sich die Fasern rasch in ein formstabiles transparentes Gel um. Von Vorteil ist die vertikale Flüssigkeitsaufnahme. Hier kann im Gegensatz zu Alginaten durch ein über den Wundrand hinausreichendes Auflegen der Wundauflage auch der Wundrand vor Mazeration geschützt werden.

Viele der genannten Materialien sind darüber hinaus mit antimikrobieller Wirkung, vorrangig durch Einarbeitung von Silber, erhältlich und können dann auch bei infizierten Wunden zeitweise eingesetzt werden.

Beim enzymatischen Débridement kommen synthetische proteolytische Enzyme wie Streptokinase oder Clostridiopeptidase zum Einsatz. Die Wundbeläge, Fibrin und Nekrosen werden dadurch selektiv und schmerzfrei lysiert und können in den folgenden Verbandswechseln entfernt werden. Am besten sind nicht adhäsive Verbände als Sekundärverband geeignet.

Der wichtigste Vorteil in der Anwendung wundreinigender Wundauflagen, Gele oder Enzyme ist die einfache Anwendung, was im Gegensatz zum chirurgischen Débridement keine weitere Vorbereitung benötigt. Der Nachteil der Methode liegt in der geringen Effektivität im Vergleich zu anderen Methoden. Empfehlenswert ist eine Kombination aus mehreren Methoden wie der Einsatz einer wundreinigungsunterstützenden Wundauflage nach einem chirurgischen Débridement [8].

Chirurgisches Débridement

Unter chirurgischem Débridement versteht man die radikale Abtragung von avitalem Gewebe, Nekrosen, Belägen und/oder Entfernung von Fremdkörpern mit dem Skalpell, scharfem Löffel, der Ringkürette oder mittels Wasserstrahldruck bis in intakte anatomische Strukturen [3]. Für ein radikales chirurgisches Débridement sprechen lokale sowie systemische Entzündungszeichen oder großflächige Nekrosen. In diesen Fällen erfolgt das chirurgische Débridement stationär unter Narkose in einem OP-Saal. Doch auch für den Niedergelassenen bestehen Möglichkeiten, kleinere Wunden chirurgisch zu reinigen. Die Auswahl des geeigneten Instruments (Skalpell, Ringkürette, scharfer Löffel) ist dabei der Wundsituation, der Erfahrung des durchführenden Arztes und dem Patienten anzupassen. Blutungsübel oder Antikoagulation sind bei der Planung zu beachten. Bei dieser Art von Wundreinigung handelt es sich um eine sehr wirksame Methode, die auch schnelle Resultate mit sich bringt. Jedoch handelt es sich hierbei um einen invasiven und gewebetraumatischen Eingriff, der nur von qualifizierten Behandlern durchgeführt werden sollte. Eine entsprechende Aufklärung und Vorbereitung des Patienten ist erforderlich. Neben einer adäquaten Analgesie (lokal mit z. B. Lidocain-Creme oder systemisch) sollte das Material für die weitere Wundversorgung bereits vorbereitet sein.

Beachte: Trockene Nekrosen bei arteriellen Ulzera nur trocken behandeln. Erst nach der Revaskularisation sollte ein Débridement erfolgen.

Eine weitere gute Möglichkeit zur Wundgrundkonditionierung und -reinigung ist die Vakuumtherapie. Über Schwämme, ein nicht kollabierbares Schlauchsystem und eine Pumpeinheit wird hierbei ein Unterdruck auf die Wunde ausgeübt [9]. Oft geht der Anwendung ein chirurgisches Débridement voraus. Es stehen mittlerweile für schwach exsudierende Wunden auch kleine, gut portable Einmal-Therapieeinheiten zur Verfügung. Zur Wundreinigung können Unterdrucksysteme in Kombination mit Instillation von Spüllösungen genutzt werden. Diese werden aber vorrangig im Rahmen stationärer Behandlungen bei großflächigen Wunden eingesetzt.

Biochirurgisches Débridement

Des Weiteren können auch biochirurgische Methoden durch den Einsatz von steril gezüchteten Fliegenlarven der goldgrünen Schmeißfliege verwendet werden. Nekrosen oder Fibrinbeläge werden durch die im Speichelsekret der Larven enthaltenen Enzyme aufgelöst und von ihnen aufgenommen. Durch die Verdauungssekrete wird noch eine zusätzliche Verschiebung des pH-Wertes in die alkalische Richtung erreicht. Sie sind als Biobag oder frei laufende Larven erhältlich und können ca. drei Tage auf der Wunde belassen werden [10]. Diese Art der Wundreinigung ist besonders gut geeignet für Patienten, bei denen eine chirurgische Reinigung nicht möglich ist, sowie für kolonisierte Wunden. Im Speichelsekret der Larven konnten antimikrobielle Peptide nachgewiesen werden und es werden antiinflammatorische Zytokine freigesetzt. Es ist zu beachten, dass die Anwendung auf blutungsneigenden Wunden, frei liegenden Sehnen oder Gefäßen kontraindiziert ist.

Beachte: Eine Kostenübernahme der Larventherapie durch die Krankenkasse ist aktuell nur im stationären Bereich möglich.

Eine weitere effektive Methode ist eine ultraschallassistierte Wundreinigung (UAW) (Abb. 3). Es handelt sich um eine für Patienten schonende Methode. In der Kombination mit einer Spüllösung können so Fibrinbeläge, Zelltrümmer und Keime aus der Wunde ausgespült werden. Die Spüllösung gelangt durch den Ultraschall-Impuls bis in die tieferen Wundregionen und bricht dort durch Kavitation (Ausbildung und Auflösung kleiner Bläschen) Biofilme auf [4]. Zudem wird die Durchblutung verbessert und die Proliferation der Fibroblasten angeregt.

Merke: Frisches Granulationsgewebe wird durch die ultraschallassistierte Wundreinigung geschont.

Zusammenfassung

Es stehen viele verschiedene Methoden zur Wundreinigung zur Verfügung. Nicht alle sind in der ambulanten Praxis anwendbar, da sie kosten-, personal- und zeitintensiv sind. Eine regelmäßige mechanische Wundreinigung bei jedem Verbandswechsel, zielgerichtete chirurgische Débridements sowie der Einsatz von Wundauflagen, die ein autolytisches Débridement unterstützen, sind jedoch gut anzuwenden und sollten auch in der ambulanten Versorgung von Patienten mit chronischen Wunden zum Standard gehören.

1. Dissemond J, Bültemann A, Gerber V et al. Standards für die Diagnostik und Therapie chronischer Wunden Stand 2020. Positionspapier der Initiative chronische Wunde e. V.

2. Storck M, Dissemond J, Gerber V, Augustin M. Expertenrat Strukturentwicklung Wundmanagement. Kompetenzlevel in der Wundbehandlung. Gefäßchirurgie 2019; 24:388–398.

3. Doerler M, Reich-Schupke S, Altmeyer P, Stücker M. Wunddébridement des Ulcus cruris et pedis: Einfluss auf die Heilung und die Effektivität verschiedener Methoden. JDDG 2012; 10(9):624–632.

4. Madhok BM, Vowden K, Vowden P. New techniques for wound debridement. Int W J 2013; 10(3): 247–251.

5. Drago F, Gariazzo L, Cioni M, Trave I, Parodi A. The microbiome and its relevance in complex wounds. Eur J Dermatol. 2019 Feb 1; 29(1):6–13.

6. Dissemond J, Augustin M, Eming S, Goerge T et al. Moderne Wundtherapie – praktische Aspekte der lokalen, nicht interventionellen Behandlung von Patienten mit chronischen Wunden. JDDG 2014; 12(7):541–555.

7. Erfurt-Berge C. Modernes Wundmanagement. Pharmakon 2019; 3:17–24.

8. Manna B, Nahirniak P, Morrison CA. Wound Debridement. 2020. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; PMID: 29939659

9. Eneroth M, van Houtum WH. The value of debridement and Vacuum-Assisted Closure (V.A.C.) Therapy in diabetic foot ulcers. Diabetes Metab Res Rev. 2008 May–Jun; 24 Suppl 1:S76–80.

10. Bazaliński D, Kózka M, Karnas M, Więch P. J. Effectiveness of Chronic Wound Debridement with the Use of Larvae of Lucilia Sericata. Clin Med. 2019 Nov 2; 8(11):1845.

Autorin:

Hautklinik Universitätsklinikum Erlangen

Ulmenweg 18

91054 Erlangen

Tel.: 09131 – 8535000

E-Mail: cornelia.erfurt-berge@uk-erlangen.de

Co-Autorin: cand.med. Olena Stets

Erschienen in: DERMAforum, 2021; 25 (4) Seite 14-15

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf doctors.today publiziert.

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).