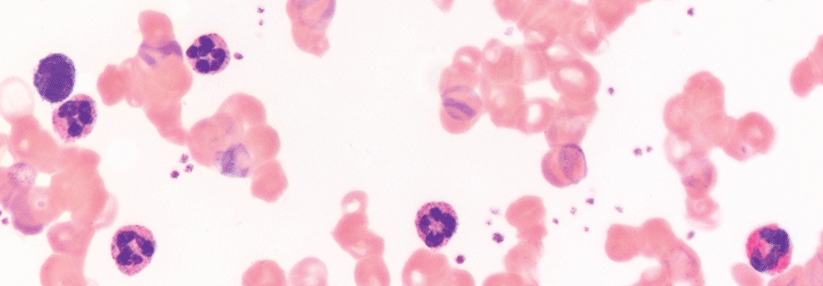

Myeloische Malignome Bei Zytopenien unklarer Signifikanz könnte eine Supplementation ratsam sein

Die EVI-2-Studie liefert überraschende Ergebnisse zur Vitamin-C-Supplementation bei myeloischen Malignomen.

© Trsakaoe – stock.adobe.com

Die EVI-2-Studie liefert überraschende Ergebnisse zur Vitamin-C-Supplementation bei myeloischen Malignomen.

© Trsakaoe – stock.adobe.com

Die Allelfrequenz blieb bislang gleich, die Patient:innen in der Vitamin-C-Gruppe lebten aber länger als die in der Kontrollgruppe, berichtete Dr. Stine Ulrik Mikkelsen vom Rigshospitalet der Universität Kopenhagen. Sie und Kolleg:innen hatten Vitamin C als Intervention für die randomisierte Phase-2-Studie EVI-2 ausgewählt, weil es ein Kofaktor für den epigenetischen Regulator TET2 ist. Somatische TET2-Mutationen, die zu dessen Funktionsverlust führen, finden sich bei myeloiden Malignomen und klonalen Zytopenien unklarer Signifikanz (CCUS) häufig, erläuterte die Referentin. Zudem sei eine Vitamin-C-Defizienz bei den Betroffenen verbreitet.

Im Rahmen der Studie EVI-2 wurden an vier Zentren 109 erwachsene Patient:innen mit CCUS, MDS und Overlap-MDS/MPN* sowie niedrigem Risiko randomisiert. Alle standen zuvor wegen ihrer myeloiden Erkrankung unter aktiver Beobachtung und durften in den sechs Monaten vor Studienbeginn keine Antitumortherapie erhalten haben. 23 % der Teilnehmenden wiesen eine Vitamin-C-Defizienz auf, 34 % eine inadäquate und 43 % eine angemessene Plasmakonzentration. Randomisiert erhielten 55 Erkrankte über zwölf Monate täglich 1.000 mg Vitamin C, 54 ein Placebo.

Die Auswertung des primären Endpunkts, der Allelfrequenz von Varianten somatischer Mutationen in CD34+ hämatopoetischen Stammzellen und Vorläuferzellen, war noch unvollständig. Sie zeigte bei 66 bislang ausgewerteten Patient:innen weder in der Vitamin-C- noch der Placebo-Gruppe relevante Veränderungen.

Reduktion ernster Nebenwirkungen

Abgeschlossen haben die Forschenden dagegen schon Analysen der wichtigsten sekundären Endpunkte. Der mediane Vitamin-C-Spiegel nahm unter Supplementation deutlich zu, während er im Placebo-Arm über die ganzen zwölf Monate im inadäquaten Bereich blieb. Die Teilnehmenden zeigten sich demnach adhärent, auch in der Kontroll-gruppe, schlussfolgerte die Expertin. Vitamin C wäre ja für alle einfach zu erhalten gewesen.

Ernste unerwünschte Ereignisse waren in der Placebo-Gruppe häufiger als in der Verum-Gruppe (56 % vs. 33 %). Insbesondere Anämie, Pneumonien, nicht-hämatologische Malignome, Arthritis und Blutungen traten unter der Supplementation seltener auf. Zudem starben in der Placebo-Gruppe zwei Patient:innen während der 12-monatigen randomisierten Phase, im Vitamin-C-Arm niemand. Nach median 33,5 Monaten ergab sich sogar ein signifikanter Vorteil im Gesamtüberleben für die Vitamin-C-Supplementation. Das mediane OS war unter der Intervention noch nicht erreicht und betrug mit Placebo 42,2 Monate. Das entsprach einer 65%igen Reduktion des Sterberisikos im Beobachtungszeitraum (HR 0,35; 95%-KI 0,17–0,71; p = 0,0025). Aufgetretene Todesfälle galten in der Kontrollgruppe zu 58 % als krankheitsbedingt, in der Vitamin-C-Gruppe zu 45 %.

Die Gabe des Vitamins blieb auch bei Berücksichtigung anderer Risikofaktoren signifikant mit einem längeren OS assoziiert, berichtete Dr. Mikkelsen. Der Befund müsse in größeren Kohorten in einer Phase-3-Studie bestätigt werden, betonte sie. Eine orale Vitamin-C-Gabe könnte dann eine günstige, breit verfügbare und effektive Therapie für myeloische Vorläufererkrankungen werden.

*Myeloproliferative Neoplasie

Quelle:

Mikkelsen SU et al. EHA 2024; Abstract LB3444