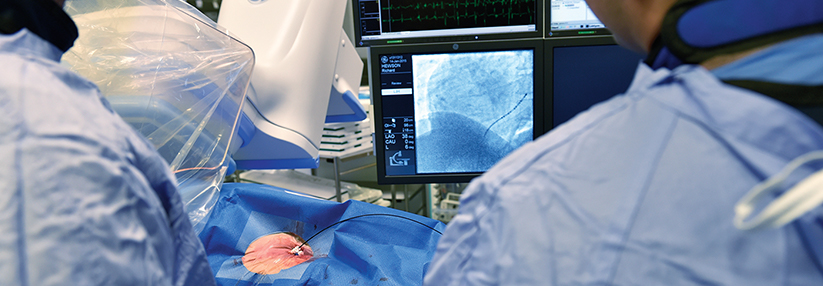

Komplikationen im kardiologischen Alltag – drei Fallberichte

Komplikationen wie Stentinfektionen, Kreislaufstillstand und Perikardtamponade sind trotz aller Routine jederzeit möglich.

© iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Komplikationen wie Stentinfektionen, Kreislaufstillstand und Perikardtamponade sind trotz aller Routine jederzeit möglich.

© iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Wirklich eine Endokarditis nach Herzkatheter?

Nachdem ein 68-jähriger Patient mit akutem Hinterwandinfarkt einen Stent ins Ostium der rechten Koronararterie bekommen hat, geht es ihm wieder besser. Während des stationären Aufenthalts entwickelt er allerdings erhöhte Temperatur und klinische Zeichen eines Harnwegsinfekts, berichtete Professor Dr. Stephan Achenbach von der Medizin 2 am Universitätsklinikum Erlangen. In der Urinkultur wächst Enterococcus faecalis.

Trotz Antibiotika persistiert das Fieber über einige Tage – es steht eine Endokarditis im Raum. In der folgenden transösophagealen Echokardiographie (TEE) sieht man unruhige Strukturen auf der Aortenklappe. Diese präsentieren sich dem Kollegen zufolge jedoch nicht so flau, wie es für eine Entzündung typisch wäre. Eine erneute TEE einige Tage später zeigt ein unverändertes Bild. Da sich Körpertemperatur und CRP inzwischen normalisiert haben, wird der Patient in gutem Allgemeinzustand in die Reha entlassen.

Zwei Wochen darauf die erneute Einweisung. Fieber, Dyspnoe und leichter Thoraxschmerz plagen den Mann, CRP und Leukozyten sind erhöht. Im transthorakalen Echo erkennt man außer einem mäßigen Perikarderguss nichts Wegweisendes. Auch der TEE-Befund lässt die Ärzte verunsichert zurück. Aber: Die Blutkultur fällt positiv für Staphylococcus aureus aus. „In der klinischen Praxis kann man die Frage Endokarditis ja/nein nicht so schwarz-weiß beantworten, wie wir es gerne hätten“, räumte Prof. Achenbach deshalb ein.

Um eine Entzündung auf der Klappe dingfest zu machen, ist die PET-CT Methode der Wahl. Und tatsächlich „leuchtet“ es in der Untersuchung, allerdings eher im Bereich der Aortenwurzel. CT und eine sich anschließende Angiographie bringen dann Klarheit. Um den Stent herum haben sich zwei mykotische Aneurysmen gebildet. Es liegt also eine – sehr selten auftretende – dramatische Stentinfektion vor, die das Koronargewebe aufweicht, sagte der Kardiologe. Therapeutisch bleibt nur eine risikobehaftete OP (Resektion, Drainage, Bypass), die bei dem 68-Jährigen auch gelingt.

In der Psychiatrie statt in der Kardiologie

Zum dritten Mal wird ein 31-Jähriger in der Psychiatrie aufgenommen. Der nachdenkliche Mann leidet u.a. unter Unruhe, Schlafstörungen und Luftnot bei Belastung. Da die Dyspnoe zunimmt und mehrmals täglich Herzrasen sowie Panikattacken mit Kurzatmigkeit auftreten, soll sich nun ein Kardiologe den Patienten konsiliarisch anschauen.

Bereits das EKG gibt Professor Dr. Ulrich Laufs vom Universitätsklinikum Leipzig zu denken. Das folgende Herzecho offenbart einen volumenbelasteten dilatierten und hypertrophierten linken Ventrikel und: ein riesiges Aneurysma der Aorta ascendens. Die Dilatation der Aortenwurzel hat zu einer fulminanten Klappeninsuffizienz geführt mit einer Öffnungsfläche von 2,2 cm2 und einem Regurgitationsvolumen von über 80 %, so der Referent.

Nun gilt es, keine Zeit zu verlieren. Die CT soll Ausmaß und Lokalisation des Aneurysmas klären und eine etwaige Aortendissektion (sofortige OP nötig!) ausschließen. Kurz vor der Untersuchung möchte der Patient zur Toilette gehen. Er steigt aus seinem Bett, kollabiert und wird reanimationspflichtig. Die Reanimation gestaltet sich schwierig, erst mittels mechanischer Kompressionshilfe lässt sich der Kreislauf wiederherstellen.

Das ändert allerdings nichts am Vorwärtsversagen, weshalb die Kollegen eine extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) als Bridging erwägen. Die Herzchirurgen implantieren die ECMO und der Zustand des Patienten stabilisiert sich. Schließlich kann er erfolgreich mit einem klappentragenden Conduit versorgt werden.

Wieder auf Normalstation behält der Mann zwar seinen zurückhaltenden Persönlichkeitstyp, aber keinerlei psychiatrische Symptome, berichtete Prof. Laufs. „Es war tatsächlich das kardiale Problem, das ihn mehrfach in die Psychiatrie gebracht hat.“ Ebenfalls erstaunlich: Das Aortenaneurysma hat dem Einsatz der Reanimationshilfe standgehalten. Immerhin komprimiert dieses System den Brustkorb mit einer Kraft von über 500 Newton.

PFO-Okkluder im Vorhofohr

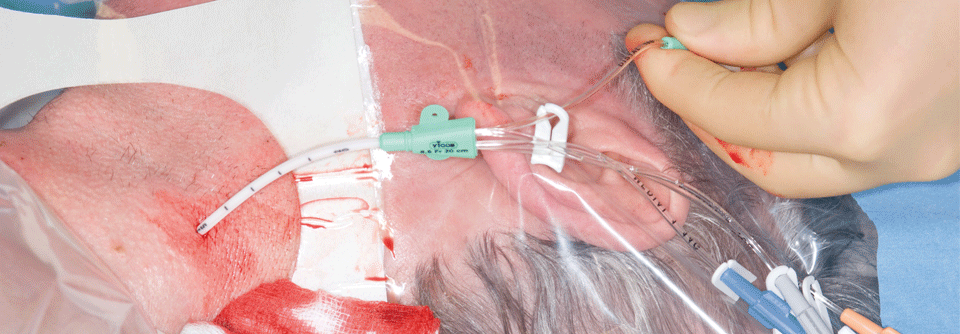

Ein 68-Jähriger mit Vorhofflimmern unterzieht sich einer Pulmonalvenenisolation (PVI) in Kryoballontechnik. Dieses einfach anzuwendende Verfahren geht laut Professor Dr. Thorsten Lewalter, Internistisches Klinikum München Süd, mit einer instrumentellen Besonderheit einher: Die Venenostia werden über eine relativ feste Spitze mit Kathetervorlauf mehr oder minder blind tastend sondiert.

Bei der Sondierung der linken oberen Pulmonalvene gibt der Mann plötzlich Schmerzen an, verbunden mit einem raschen Blutdruckabfall und einer Tachykardie. Sofort besteht der Verdacht auf einen tamponierenden Perikarderguss, der sich im Echo bestätigt. Die nächsten Schritte gehen schnell: Perikardpunktion mit Drainage, Protaminsulfat i.v., um das Heparin zu antagonisieren, Kreuzblut abnehmen und die Herzchirurgie informieren.

Zehn Minuten später begleitet der Chirurg das Geschehen im Katheterlabor. Zwischenzeitlich ließen sich bereits 500 ml Blut aspirieren, ohne dass der Blutfluss schwächer wurde – ein Hinweis auf eine große Perforation, mutmaßlich im linken Vorhofohr. In dieser Situation wäre der Weg in den OP der Thoraxchirurgen wohl der richtige. Doch wegen der gewissen Transferzeit und der laufenden Blutung hat Prof. Lewalter Bedenken. „Außerdem sprechen wir über eine Throakotomie bei einem sonst wenig kranken Menschen.“

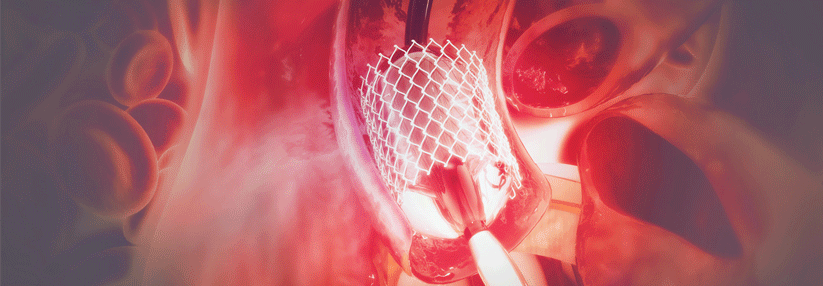

Der Internist entscheidet sich deshalb für etwas, das man typischerweise nicht tun würde: Über die noch im Vorhof liegende Schleuse spritzt er Kontrastmittel und sieht in der Durchleuchtung einen mehrere Millimeter messenden Shunt vom Vorhofohr in den Perikardsack. Kurzerhand versucht er, die Durchtrittsstelle mit einem PFO**-Okkluder interventionell zu verschließen. Die distale Scheibe des Okkluders kommt auf dem Epikard zum Liegen, die proximale endokardial. Wenig später sistiert die Blutung.

„Es war ein Stück weit Glück im Spiel und es hätte unter Umständen auch schiefgehen können“, gab Prof. Lewalter zu. Der Zeitverzug von in diesem Fall gerade einmal fünf Minuten sei aber vertretbar gewesen. Man darf natürlich nicht eine halbe Stunde nach der Perforation suchen. Als Fazit mahnte der Kollege, weiterhin Respekt vor der Ablationstherapie zu haben. Trotz der tollen Daten zur PVI müsse man mit einer ca. 1%igen Perikardtamponaderate rechnen. Bei dem Patienten hat man die Ablation übrigens noch in derselben Sitzung komplettiert. Fünf Tage darauf konnte er mit oraler Antikoagulation entlassen werden.

Kongressbericht: 16. DGK-Kardiologie-Update-Seminar*

* Online-Veranstaltung

** persistierendes Foramen ovale