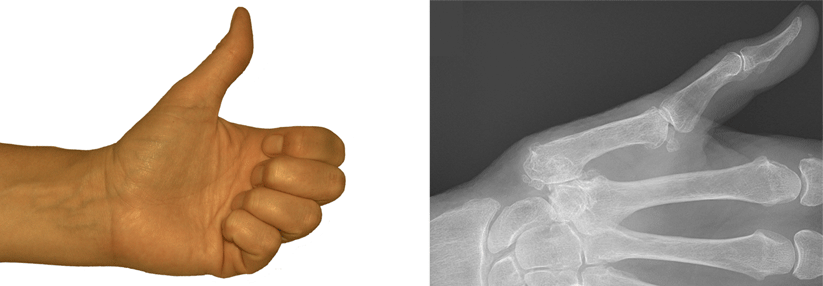

Bei Rhizarthrose entscheidet das Timing Konservativ, minimalinvasiv, chirurgisch?

Obwohl Arthrosen des Daumengrundgelenks sehr häufig sind, gibt es kaum evidenzbasierte Therapieempfehlungen.

© Praewphan - stock.adobe.com

Obwohl Arthrosen des Daumengrundgelenks sehr häufig sind, gibt es kaum evidenzbasierte Therapieempfehlungen.

© Praewphan - stock.adobe.com

Ein an den Beschwerden ausgerichtetes individuelles Vorgehen, das die ganze Palette der Behandlungsmöglichkeiten berücksichtigt, wird den Bedürfnissen der Betroffenen am besten gerecht.

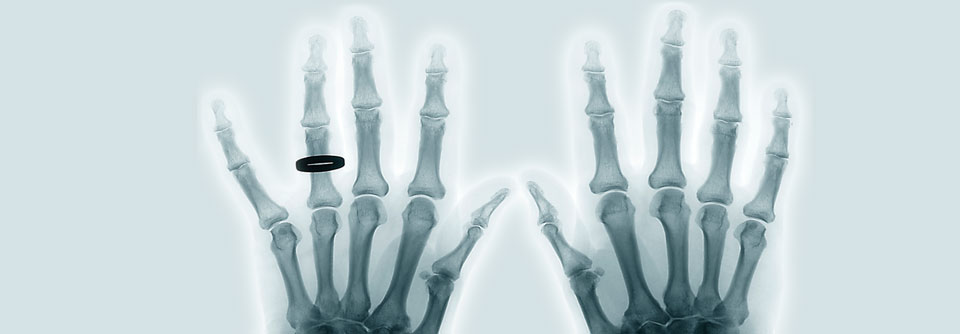

An einer Rhizarthrose leiden meist Frauen um die 50 Jahre, Männer erkranken 10- bis 15-mal seltener. In 30 % der Fälle sind beide Hände betroffen– ohne Bevorzugung der dominanten Seite. Hand- oder Schwerstarbeit scheinen kein besonderer Risikofaktor zu sein– Menschen mit geringer oder mittlerer Beanspruchung des Daumens erkranken sogar häufiger.

Herausforderungen für die Behandelnden ergeben sich aus der komplizierten Anatomie des Gelenks und den langwierigen Therapiezeiträumen, schreibt Dr. Michael Strassmair vom Manus-Sana Zentrum für Handchirurgie am Klinikum Starnberg. Zudem verändert sich das Beschwerdebild im Verlauf ständig und auch die Erwartungen an den Therapieerfolg und die Funktion sind individuell sehr unterschiedlich.

Die Diagnose einer Rhizarthrose wird vor allem klinisch gestellt. Führendes Symptom ist eine zunehmende Funktionseinschränkung aufgrund von Schmerzen und Fehlstellungen. Meist berichten die Betroffenen anfangs über sich verstärkende Schmerzen beim Umgreifen von Gegenständen und bei Drehbewegungen wie dem Öffnen einer Wasserflasche. Auch ein subjektives Instabilitätsgefühl gehört zum Beschwerdebild. Im weiteren Verlauf kann es dann auch zu Ruheschmerzen, Kraftverlust und Koordinationsstörungen kommen.

Bei der klinischen Untersuchung zeigt sich meist eine Schwellung des Gelenks – in späteren Stadien auch eine Adduktionskontraktur des ersten Mittelhandknochens mit kompensationsloser Hyperextension im Daumengrundgelenk. Typisch ist auch ein positiver Grindtest. Hierbei wird Druck auf den ersten Mittelhandknochen ausgeübt und anschließend eine Drehbewegung durchgeführt, was Schmerzen und z. T. auch eine Krepitation auslöst.

Die Diagnose lässt sich dann mit konventionellem Röntgen in zwei Ebenen sichern. Typische Anzeichen sind je nach Stadium:

- Verschmälerung des Gelenkspalts

- Subluxationsstellung des ersten Mittelhandknochens

- subchondrale Sklerosierung

- osteophytäre Anbauten

- Mitbeteiligung des Scapho-Trapezio-Trapezoidal-Gelenks

Auf diesen Veränderungen beruht auch die röntgenologische Klassifizierung nach Eaton und Littler in die Stadien I bis IV. Die Befunde im Röntgenbild müssen aber nicht unbedingt mit dem Ausmaß der Beschwerden korrelieren. CT und MRT sind nur bei speziellen Fragestellungen sinnvoll.

In der Regel erfolgt zuerst ein konservativer Therapieversuch über einen längeren Zeitraum. Die Therapie besteht aus einer Kombination aus manueller Therapie, Ruhigstellung und Antiphlogistika. Die verwendeten Schienen mit oder ohne Einschluss des Handgelenkes sollen die entzündliche Reizung durch das Aufeinanderreiben der Gelenkflächen reduzieren, Stabilität bei Alltagsaktivitäten bieten und einer Subluxation des Gelenks vorbeugen.

Eine weitere Möglichkeit zur Schmerzlinderung bei szintigrafisch nachgewiesenen Entzündungsreaktionen im Daumengelenk ist die perkutane Röntgenreizbestrahlung oder auch die Radiosynoviorthese mit Erbium-169. Bei Letzterer werden radioaktiv markierte Partikel in das Gelenk injiziert, die die geschädigte Synovia zerstören. Beide Verfahren haben eine Erfolgsrate von 50–60 %. Positive Effekte sind allerdings erst nach mehreren Wochen zu erwarten. Deutlich schneller wirken Kortison- oder Hyaluronsäureinjektionen. Beide Maßnahmen sind aber trotz ihrer Beliebtheit nicht wirklich evidenzbasiert und können die biomechanische Situation des Gelenks auch verschlechtern. Zudem hält die Wirkung nicht lange an.

Nach Ausschöpfung aller konservativen Maßnahmen können minimalinvasive Verfahren angewandt werden. Dazu gehört auch die Denervierung des Daumensattelgelenks, bei der wichtige anatomische Strukturen und die Möglichkeit einer späteren Resektionsarthroplastik erhalten bleiben. In den Stadien I bis III nach Eaton-Littler können zudem arthroskopische Eingriffe mit Synovektomie und Kapsel-Band-Raffung oder partieller oder kompletter Trapeziumresektion erfolgen. Eine relativ neue Möglichkeit ist die autologe Fetttransplantation in das Gelenk. Die im Fettgewebe enthaltenen pluripotenten Stammzellen können dabei antiinflammatorisch und chondroprotektiv wirken. Eine weitere Möglichkeit sind resezierende und versteifende Verfahren, die alle eine längere Ruhigstellung über sechs Wochen mit anschließender intensiver Physiotherapie erfordern.

Langfristig belastbare Prothesen stellen aufgrund der komplexen Mechanik des Daumengrundgelenks eine Herausforderung dar. Es gibt eine Vielzahl von Modellen und operativen Verfahren. Allerdings lässt sich aufgrund der Bildgebung nicht vorhersagen, welche Methode im einzelnen Fall am besten geeignet ist.

Quelle: Strassmair M. Orthopädie & Rheuma 2024; 27: 36-41