MS-Chronifizierung Studienleiter verrät die Herausforderungen

Herr PD Dr. Bayas, gemeinsam mit Kolleginnen haben Sie vor Kurzem die Ergebnisse der Studie „MS Perspectives“ dazu veröffentlicht, wie Betroffene ihren Krankheitsstatus und die Zusammenarbeit mit ihrem Arzt beurteilen. Was waren die wichtigsten Erkenntnisse?

Uns hat in erster Linie interessiert, wie die Patienten ihre Symptome wahrnehmen und wie sie subjektiv die Entwicklung ihrer Krankheit erleben. Heraus kam unter anderem, dass Patienten mit unterschiedlichen Verlaufsformen jeweils andere Dinge als besonders belastend empfinden. Betroffene mit schubförmig remittierender Erkrankung (RRMS), die nicht oder nur leicht behindert sind, leiden vor allem unter Fatigue, Sehstörungen und kognitiven Einschränkungen. Bei der sekundär progredienten MS (SPMS) steht ebenfalls die Fatigue im Fokus, daneben aber vor allem Gangstörungen und Schmerzen. Beide Gruppen erleben mit zunehmendem Behinderungsgrad die Gangstörungen als immer belastender, führend vor der Fatigue.

Ein Schwerpunkt der Befragung lag darauf, ob und wie die Patienten den Übergang von einer RRMS zu einem chronisch progredienten Verlauf bemerken. Was haben Sie dazu herausgefunden?

Fast zwei Drittel der Patienten mit der selbst angegebenen Diagnose RRMS hatten in den zwölf Monaten vor der Erhebung unabhängig von Schüben eine kontinuierliche Verschlechterung von Symptomen bemerkt. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Fatigue und auf kognitiven Störungen. Unter den Befragten mit bereits deutlicher oder schwerer Behinderung berichteten sogar fast 90 % die Frage von einer Verschlechterung unabhängig von Schüben; bei ihnen stand vor allem das Gehen im Fokus. Diese hohen Zahlen sprechen dafür, dass bei doch vielen dieser Patienten eine SPMS vorzuliegen scheint, die noch nicht erkannt wurde.

Ist für die Betroffenen selbst denn immer klar zu erkennen, ob es sich bei einer Verschlechterung um einen Schub oder um eine chronische Progredienz handelt?

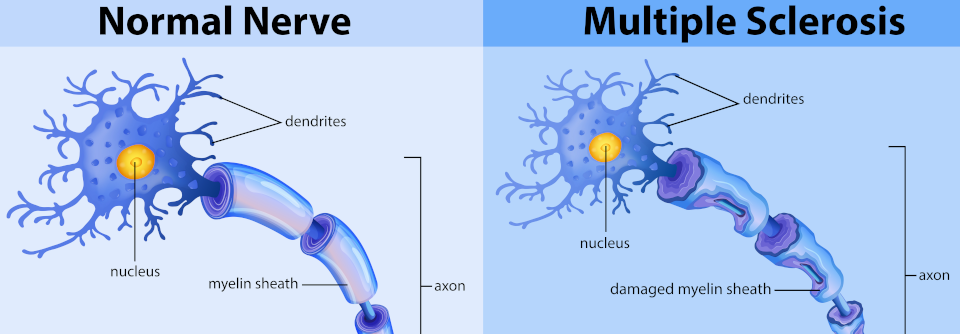

In manchen Fällen ist das eindeutig. Etwa bei einer Optikusneuritis, die sich in wenigen Tagen entwickelt. Aber es gibt auch protrahierte Schübe. Deswegen brauchen wir dringend eine einheitliche, allgemein akzeptierte Definition dafür, was wir unter chronischer Progression verstehen – die gibt es bislang nämlich gar nicht. Müssen die Symptome etwa über drei, sechs oder zwölf Monate kontinuierlich schlechter werden? Wie werden Plateauphasen angerechnet? Erschwerend kommt hinzu, dass bei einer SPMS auch zusätzlich Schübe und/oder MRT-Aktivität auftreten können. Dann sprechen wir von einer aktiven SPMS. Durch die Schubaktivität wird die chronische Progression oft erst zu spät wahrgenommen.

Müssten Ärzte die Betroffenen stärker dafür sensibilisieren, auf schubunabhängige Symptomverschlechterungen zu achten?

Unsere Befragung zeigt, dass in der Regel die Patienten selbst chronisch-progrediente Symptome ansprechen und nicht die Ärzte. Viele Kollegen könnten also noch gezielter nachfragen und die Patienten zu einer genaueren Beobachtung animieren. Das Problem ist natürlich, dass bei einer SPMS ohne Schubaktivität auf einen Schlag sehr viele Therapieoptionen wegfallen. Wenn zusätzlich zur Progression Schübe auftreten, kann man Medikamente für die RMS einsetzen; bei der SPMS ohne Schübe oder MRT-Aktivität gibt es aktuell keine zugelassene Therapie. Das könnte erklären, warum manche Kollegen eher zurückhaltend mit der Diagnose SPMS sind.

Gibt es andere Erkenntnisse zu Schwachstellen in der Behandlung?

Ich bin persönlich ein großer Verfechter der symptomorientierten Therapie. Sie ist neben der Schubtherapie und der Immunprophylaxe eine enorm wichtige dritte Säule der Behandlung. In unserer Befragung zeigte sich aber, dass Patienten, die keine Immuntherapie bekamen – weil eventuell die Krankheit bei ihnen schon zu weit fortgeschritten war –, auch seltener eine symptombezogene Medikation erhielten. Das sollte nicht sein. Gerade bei Betroffenen, die nicht mehr von krankheitsmodifizierenden Ansätzen profitieren, muss der Schwerpunkt auf symptomorientierten Methoden liegen wie zum Beispiel der Spastiktherapie.

Wie sieht es mit der Nutzung digitaler Hilfsmittel aus?

Weniger als die Hälfte der Patienten nutzt Apps oder Smart Devices. Das ist ausbaufähig. Neben einfachen digitalen Biomarkern wie den Schrittzählern gibt es auch speziell entwickelte Apps für MS, mit der z.B. die Handmotorik oder kognitive Funktion schnell getestet werden können. Das ist interessant, weil die Messungen jederzeit durchgeführt und auch häufig wiederholt werden können. Das hilft dabei, Verzerrungen durch Schwankungen im Alltag zu reduzieren.

Inwiefern war die Befragung repräsentativ für MS-Patienten in Deutschland?

Nachdem wir initial mit 400 oder 500 Patienten gerechnet hatten, waren es am Ende rund 4.500 Teilnehmer. Bei – mindestens – 250.000 MS-Betroffenen in Deutschland ist das schon ein guter Schnitt. Eine Selbstselektion mit daraus resultierendem Bias ist bei Online-Befragungen nie ausgeschlossen. Aber die Basischarakteristika der Befragten stimmten gut mit dem überein, was statistisch zu erwarten gewesen wäre, etwa die Verteilung von Geschlecht und Krankheitsverlaufsformen. Daher haben wir den Eindruck, dass die Umfrage recht gut die Situation der MS-Patienten in Deutschland widerspiegelt.

Medical-Tribune-Interview