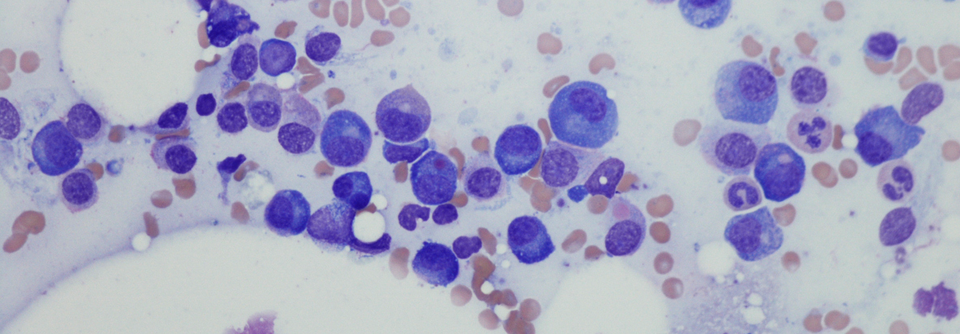

Multiples Myelom Wie erfolgreiches Monitoring funktioniert

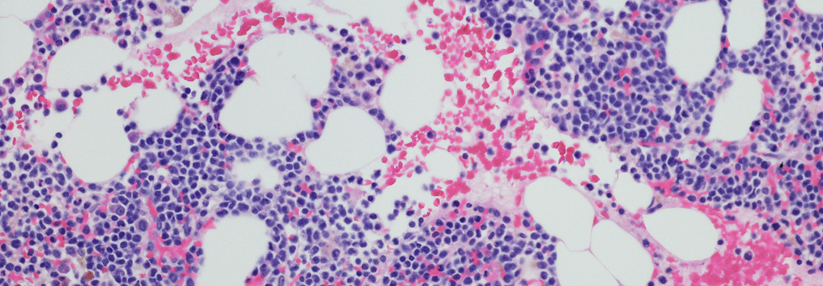

Für das Monitoring des Multiplen Myeloms ist die Präzisionsdiagnostik entscheidend.

© MrPanya – stock.adobe.com

Für das Monitoring des Multiplen Myeloms ist die Präzisionsdiagnostik entscheidend.

© MrPanya – stock.adobe.com

Das Multiple Myelom hat eine Vorreiterrolle unter den malignen Erkrankungen inne, da besonders innovative Tools für das Krankheitsmonitoring zur Verfügung stehen, begann Prof. Dr. Bruni Paiva, Universidad de Navarra, seinen Vortrag:

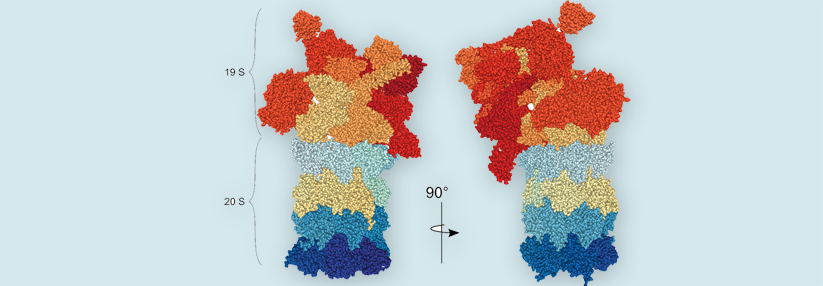

- die Massenspektrometrie für den Nachweis der M-Komponente im Serum,

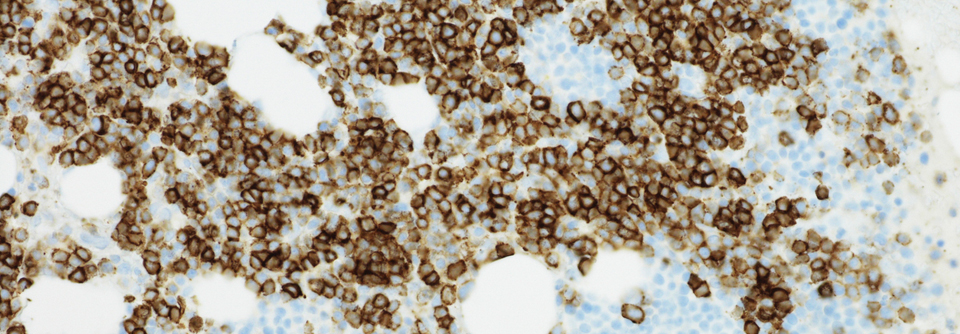

- die Next Generation Flow Cytometry (NGF) zur Detektion aberranter Zellen in peripherem Blut und Knochenmark,

- das Next Generation Sequencing (NGS) zum Ausfindigmachen klontypischer Zellen in peripherem Blut und Knochenmark sowie

- das PET/CT zum Nachweis aktiver Zellen in intra- und extramedullären Regionen.

Prof. Paiva betonte die große Bedeutung der MRD für das Monitoring des Multiplen Myeloms. Wie relevant dieser Marker inzwischen sei, zeige sich daran, dass die Autor:innen klinischer Studien bereits in 99,6 % der Proben die MRD erheben; in 99,9 % der Fälle werde dabei die Sensitivitätsschwelle von 10-5 erreicht. Die größte prognostische Aussagekraft für den klinischen Nutzen biete allerdings die MRD-Bestimmung auf dem 10-6-Sensitivitätslevel – mit einer Hazard Ratio für die Vorhersage des PFS von 0,22; deshalb solle diese Sensitivitätsschwelle angestrebt werden.

Myelomtherapie im Wandel

Die MRD-negative CR wurde jüngst vom Oncologic Drugs Advisory Committee in den USA als neuer Endpunkt für eine beschleunigte Medikamenten-Zulassung empfohlen – laut Prof. Paiva aus gutem Grund. „Die MRD ist die neue CR beim Myelom“, so der Experte. Und konstatierte: „Wir erleben eine einzigartige Zeit von Weiterentwicklungen in der Myelomtherapie.“ In den vergangenen zwei Dekaden seien 19 Substanzen zugelassen worden, die zu einer „signifikanten Verlängerung von Überlebensparametern“ geführt hätten. Viele neue Kombinationstherapien seien zudem in klinischer Prüfung. Bereits heute betragen die Ansprechraten auf moderne Behandlungen bei neu diagnostizierter Erkrankung 97 % (transplantationsgeeignet) bzw. 93 % (nicht-transplantationsgeeignet) sowie > 63 % bis 85 % in der rezidivierten/refraktären Situation. Die Patient:innen dürfen also in Zukunft immer längere PFS-Perioden erwarten.

Umso wichtiger sei es, den klinischen Benefit einer Behandlung zu monitoren, am besten mit der MRD. Sie stelle das derzeit genaueste Kriterium für das Ansprechen dar und könne dafür genutzt werden, die Wirksamkeit einer Therapie zu messen und ein längeres Überleben vorherzusagen. Das Erheben der MRD-Kinetik sei dabei aussagekräftiger als eine einzelne Messung, sagte Prof. Paiva; selbst eine Kinetikbestimmung, die sich nur auf zwei Zeitpunkte beschränke, biete eine höhere Aussagekraft als eine isolierte Messung.

Drei Kalkulatoren für die MRD

Mithilfe des offen zugänglichen MRD-Prädiktors (www.MRDpredictor.com) sei es bereits heute möglich, den MRD-Status bei 71 % der Patient:innen vorherzusagen. Ein anderer offen zugänglicher Kalkulator (www.mgus-like.com) könne dazu genutzt werden, Erkrankte zu identifizieren, die trotz eines suboptimalen Ansprechens auf die Myelomtherapie ein verlängertes Überleben erwarten dürfen. Ein weiterer Kalkulator zum Vorhersagen schwerer Infektionen auf der Basis von MRD und Immunmonitoring solle bald verfügbar gemacht werden, so Prof. Paiva.

Um die MRD-Detektion aus Studien in den klinischen Alltag zu überführen, machte Prof. Paiva einen Vorschlag, wie das Krankheitsmonitoring qualitativ hochwertig, aber mit vertretbarem Aufwand und möglichst wenigen Knochenmarkaspirationen gelingen kann. Diesem „hypothetischen Szenario“ zufolge wird die MRD im Rahmen der Induktionstherapie/Intensivierung aus dem Knochenmark gemessen – idealerweise am Anfang, am Ende und einmal in der Mitte dieser Phase. Während der Erhaltung/Beobachtung reicht demnach eine MRD-Bestimmung aus dem Knochenmark am Anfang und Ende aus, in den Zwischenphasen ergänzt durch eine mehrmalige Messung der peripheren Resterkrankung im Blut mittels NGF und Massenspektrometrie; der ganze Prozess wird ergänzt durch eine PET/CT-basierte Bildgebung.

Prof. Paiva wagte zum Schluss einen Blick in die Zukunft der Myelomdiagnostik und -therapie. Ungeklärt sei beispielsweise die Frage, ob Erkrankte, die unter einer Behandlung eine MRD-Negativität erreichen und diesen Status über einen bestimmten Zeitraum beibehalten, die Therapie unterbrechen können. Dies klären Forschende derzeit in der randomisierten Studie GEM2014MAIN.

Zukünftig werden auch „Big Data“ dabei helfen, relevante Fragestellungen beim Myleom zu beantworten. So gehe es etwa darum, mithilfe von genetischen, Tumor- und Immunbiomarkern die MRD-Outcomes von Erkrankten bereits bei der Diagnose vorherzusagen (s. Kasten).

Quelle:

Pavia B. EHA 2024; Presentation „Innovative tools for disease monitoring in Multiple Myeloma (Incl. Next generation MRD / tumor cell analyses)“