Welttag der Patientensicherheit Aktionsbündnis legt Finger in die Wunde

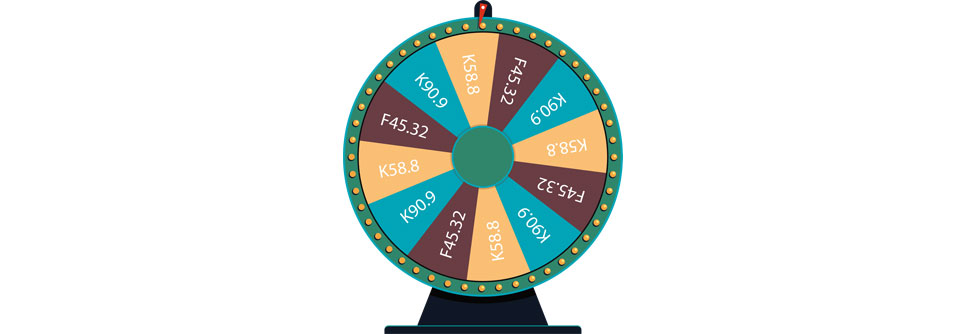

In manchen Fällen kommen zunächst mehrere Diagnosen gleichermaßen in Betracht.

© bablab – stock.adobe.com

In manchen Fällen kommen zunächst mehrere Diagnosen gleichermaßen in Betracht.

© bablab – stock.adobe.com

Dass von den jährlich 20 Millionen Krankenhaus-Patient:innen 1 bis 2 Mio. von unerwünschten Ereignissen betroffen seien, von denen wiederum bis zu drei Viertel vermeidbar gewesen wären, davon erfahre man kaum etwas, kritisiert das Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS).

Dabei verursachten Patientenschäden neben viel persönlichem Leid auch immense Kosten. Schätzungsweise 15 % der Krankenhausausgaben und Aktivitäten in den OECD-Ländern seien eine direkte Folge von unerwünschten Ereignissen, berichtet Dr. Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbündnisses. Sie fordert Prozessanpassungen.

Schlecht kommuniziert, Vertrauen verspielt

Intensiv diskutiert wurde die „Diagnosesicherheit“ bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der APS-Jahrestagung im August. Eine sichere Diagnose sei wichtig für das Vertrauen der Patientinnen und Patienten, sagte Moderator Dr. Christian Deindl, stellv. Vorsitzender des APS. Ohne Vertrauen leidet auch die Adhärenz: Kontrolltermine werden nicht mehr eingehalten, frühzeitige Untersuchungen bleiben aus, neue Beschwerden nennt der Patient nicht mehr. Transparenz sei wichtig: „Die Patienten wollen in der Regel wissen, was sie haben.“

So auch Sabine Brée, Seelsorgerin und Sozialpädagogin mit Palliative-Care-Zertifikat am Universitätsklinikum Essen. Mit 13 Jahren wurde bei ihr ein schwerer Leberschaden unklarer Ursache festgestellt, der ihr fast das Leben kostete. Heute lauten ihre Diagnosen: Leberzirrhose, primäre biliäre Cholangitis, man vermutet auch eine primär sklerosierende Cholangitis. „Was mir damals sehr geholfen hat: Die Ärzte haben mich immer in ihre Ratlosigkeit mitgenommen. Aber signalisiert: Wir sind für dich da.“ Ein Arzt könne nicht nur Diagnosesicherheit, sondern dem Menschen auch Sicherheit geben, indem er aufklärt und zuhört. Ferner sei wichtig, dem Patienten zu vermitteln, dass er „dem System nicht hilflos ausgeliefert“ sei. „Es ist jemand für mich da, der ernst nimmt, was ich sage.“ Das gelte besonders für geäußerte Beschwerden. „Schmerz ist das, was der Patient empfindet“, ergänzte sie in Anlehnung an die Palliativmedizin.

„Bei der Sicherheit machen Juristen keine Kompromisse. Ärzte eigentlich auch nicht. Das geht ein bisschen unter im Alltag“, sagte Barbara Brenner, Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Medizin- und Arztrecht sowie staatlich geprüfte Krankenpflegerin. Und leider gehe das immer wieder schief.

Auch Polit-Profis sind nicht vor Diagnosefehlern gefeit

Selbst prominente Personen zählen zu den Opfern ärztlicher Fehleinschätzungen, wie etwa die frühere Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen Hannelore Kraft, die 2015 an Zöliakie erkrankt war. Die Gluten-Unverträglichkeit wurde jedoch nicht diagnostiziert, die Behandelnden schoben bei der Landespolitikerin stattdessen alles auf den „Stress“ im Politalltag. „Ich hätte sterben können“, sagte sie damals gegenüber der Presse.

„Das ist ein klassischer Diagnoseerhebungsfehler, den die Juristen sehr stark sanktionieren“, erklärte Brenner. Werden Diagnosen von Anfang an nicht erhoben, kann das für den zuständigen Arzt und die Klinik gefährlich sein, weil sich laut Gesetz dadurch die Beweislast für die Kausalität umkehrt (sog. „Non Liquet“). Die Klinik ist dann in der Haftung, da sie sich nicht mehr entlasten kann. Wird die Diagnose allerdings richtig erhoben, aber nur falsch interpretiert, kehrt sich die Beweislast nicht um. Der Ball liegt dann bei der Patientin oder dem Patienten.

„Die Rechtsprechung hilft in solchen krassen Fällen inzwischen dem Patienten“, so Brenner. Ihr Tipp: „Alles, was die Ärzte an Diagnostik und Therapie machen, muss den Sachverständigen standhalten. Halten Sie daher am besten die AWMF-Standards ein, dann haben Sie schon eine gute Qualität und Basis.“ Die Teams sollten sich überdies selbst Standards für mehr Diagnosesicherheit geben.

Zum Aktionstag: Orange ist das neue Sicher

Diagnosefehler machen nach Angaben der WHO fast 16 % des vermeidbaren Schadens im Gesundheitssystem aus. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Diagnosesicherheit in diesem Jahr daher zum Schwerpunkt erklärt. Der globale Aktionsplan zur Patientensicherheit, der noch bis 2030 läuft, betont ebenfalls die Notwendigkeit, die Sicherheit diagnostischer Prozesse zu verbessern. Denn nur mit korrekten und rechtzeitigen Diagnosen lässt sich laut WHO die Patientensicherheit steigern.

Die Aktivitäten zum Welttag koordiniert in Deutschland das Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS). Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens sind aufgerufen, sich mit eigenen Aktionen rund um den 17. September zu beteiligen und Patientensicherheit sichtbar zu machen, etwa durch Schulungen, Vorlesungen, Workshops oder Banner mit der Signalfarbe Orange, der Farbe des Welttags.

„Ich darf nichts sagen“ geht gar nicht!

Medizinische Diagnosen stellen Ärztinnen und Ärzte und teilen sie dem Patienten auch mit. Nicht umsonst lautet ein klassischer Satz von Pflegekräften: „Das darf ich Ihnen nicht sagen, fragen Sie bitte den Arzt!“ Dies sei fatal. „Es geht viel um Kommunikation und darum, Vertrauen zu schaffen, die Patienten einzubeziehen. Mit diesem Satz ist tatsächlich die Patienten- und die Diagnosesicherheit in Gefahr“, sagte Prof. Dr. Sascha Köpke, Institut für Pflegewissenschaft, Universität zu Köln. Er setzt auf die Akademisierung der Pflegeberufe, besonders auf Kommunikation und Teamfähigkeit. „‚Das darf ich nicht!’ geht gar nicht, wir müssen das gemeinsam machen.“

Sicherheitsstandards helfen bei Zeitdruck

Das APS-Vorstandsmitglied Prof. Dr. Stefan Schröder plädierte ebenfalls für klare Standards. „Unser System ist sehr komplex, es gibt zeitkritische Situationen.“ Hier komme es immer wieder zu Zwischenfällen. Alle Prozesse müssten daher im Team analysiert und eine Kultur mit Sicherheitsnetzen aufgebaut werden. Bis heute hätten die Kolleginnen und Kollegen jedoch häufig Hemmungen, Ärztinnen und Ärzte auf Fehler aufmerksam zu machen. Man müsse eine Speak-up-Kultur etablieren: „Damit sich jeder in der Klinik – von der Reinigungskraft bis zum Chefarzt – traut zu sagen: Hier läuft etwas falsch.“

Patientin Brée pflichtete ihm bei: „Mir ist ein Arzt am liebsten, der auch mal zugeben kann: Hier weiß ich nicht weiter, ich überweise sie besser an den Spezialisten.“ Mit ihrem Hausarzt, der sie seit vielen Jahren „ganz toll“ begleite, bespreche sie immer alles, was sie „in der Klinik“ verunsichere. Denn er höre ihr zu, ihm könne sie vertrauen. „Er hat einfach die Fäden in der Hand.“

Medical-Tribune-Bericht