Gesundheitsgefahren zu wenig diskutiert „Frau Doktor, mein Kind hat Plastik“

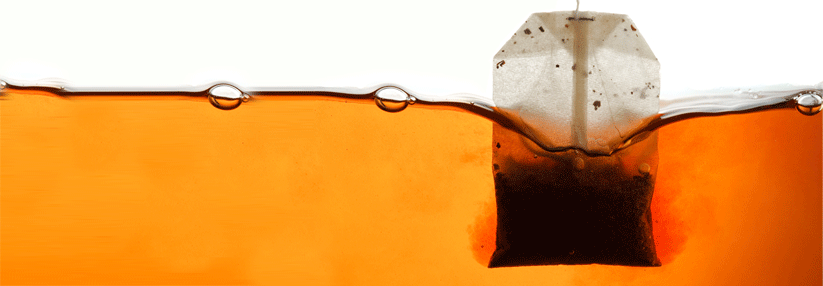

Lassen wir Babys an endokrinen Disruptoren nuckeln?

© grek881 – stock.adobe.com

Lassen wir Babys an endokrinen Disruptoren nuckeln?

© grek881 – stock.adobe.com

Plastik ist allgegenwärtig – mit weitreichenden Folgen für die Gesundheit. Wie ein jüngst veröffentlichter Bericht des zivilgesellschaftlichen Bündnisses „Exit Plastik“ zeigt, gelangen schädliche Stoffe unter anderem über Plastik-Lebensmittelverpackungen in unsere Nahrung. Bei einer Tagung der Organisation diskutierten Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Umweltverbänden über aktuelle Forschungsergebnisse und regulatorische Maßnahmen.

So berichtete die Chemikerin Dr. Helene Wiesinger vom Food Packaging Forum Zürich, dass Krebs, fetale Entwicklungsstörungen und neurodegenerative Erkrankungen mit manchen Formen von Plastik korrelierten, die in Menschen gefunden werden. Doch über die gesundheitlichen Auswirkungen vieler dieser Stoffe sei nur wenig bekannt, außerdem fehle es für viele Substanzen an Nachweismethoden. „Was wir wissen, ist nur die Spitze des Eisbergs.“

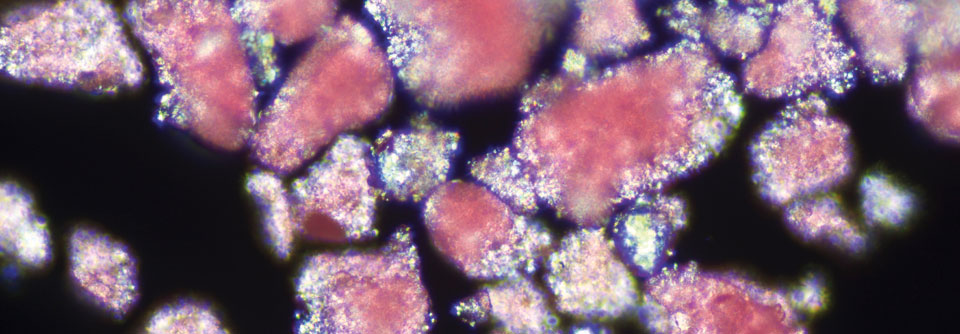

Als besonders alarmierend bezeichnete Dr. Wiesinger es, dass von über 3.600 Chemikalien, die in Lebensmittelverpackungen vorkommen, bekanntermaßen über 1.200 unter alltäglichen Nutzungsbedingungen in Lebensmittel migrieren und damit in den menschlichen Körper gelangen können (s. Tabelle) – bei den meisten fehle jedoch konkretes Wissen über gesundheitliche Folgen. „Substanzen wie Bisphenol A, Weichmacher oder PCB werden sehr häufig nachgewiesen – und es gibt Evidenz, dass sie mit Gesundheitsproblemen einhergehen.“

| Migrierende Chemikalien | ||

|---|---|---|

| Beispiele | Mögliche Gesundheitsgefahren | |

| Monomere | Bisphenol A | Hormonell aktiv; kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. |

| Melamin | Vermutlich krebserregend; derzeit in der Untersuchung wegen Persistenz, Bioakkumulation und Toxizität sowie hormoneller Aktivität. | |

| Formaldehyd | Kann Krebs erzeugen; verursacht vermutlich vererbbare Mutationen an menschlichen Keimzellen. | |

| Additive | Antioxidantien, z. B. Irganox 1076 und Irgafos 168 | Diese zwei häufig genutzten Antioxidantien wurden bisher nicht als gesundheitsgefährdend eingestuft. |

| Phthalate | Viele Phthalate sind hormonell aktiv und können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. | |

| PFAS, z. B. PFOA | Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen; persistent, bioakkumulativ und toxisch; vermutlich krebserregend. | |

| Unbeabsichtigt eingebrachte Stoffe (NIAS) | Abbauprodukte von Antioxidantien, z. B. 2,4-Ditertbutylphenol | Derzeit in der Untersuchung wegen hormoneller Aktivität. |

| Acetaldehyd | Kann Krebs erzeugen; verursacht vermutlich vererbbare Mutationen an menschlichen Keimzellen. | |

| Primäre aromatische Amine, z. B. 4,4’-Dimethylanilin | Kann Krebs erzeugen; verursacht vermutlich vererbbare Mutationen an menschlichen Keimzellen. | |

| Siloxanoligomere, z. B. zyklische Siloxane D4 und D5 | Persistent, bioakkumulativ und toxisch. | |

| PET-Oligomere | Toxizitätsdaten fehlen. | |

| Polyamid-Oligomere | Toxizitätsdaten nur geringfügig vorhanden; legen schädliche Auswirkungen auf Leber und Schilddrüse nahe. | |

Die Exposition beginne bereits im frühen Lebensalter, betonte der Rheumatologe und Immunologe Dr. Dirk Holzinger von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit in Berlin: „Man kann Mikroplastik bereits in Feten nachweisen – aufgenommen über die Plazenta.“ Babys seien über Schnuller, Sauger und Spielzeug mit Weichmachern konfrontiert. Viele Chemikalien stünden als endokrine Disruptoren unter Verdacht, die z. B. den Pubertätsbeginn beschleunigen können. Der kindliche Organismus sei besonders gefährdet. Kinder seien zudem durch ihr Verhalten – etwa wenn sie im Sand spielen oder Alltagsgegenstände in den Mund nehmen – einer erhöhten Belastung ausgesetzt.

Von klein auf an Kunststoff gewohnt

Dr. Christina Hecker von der Arbeitsgemeinschaft Nachhaltigkeit in der Dermatologie in Köln sieht auch ein psychologisches Problem: „Unsere Gesellschaft ist sehr stark durch Plastik geprägt. Als Kind haben wir Plastiklöffel in den Mund bekommen, wurden in Plastikbadewannen gebadet.“ Man könne es den Menschen kaum wegnehmen, ohne auf Widerstand zu stoßen. „Plastik ist einfach zu normal.“

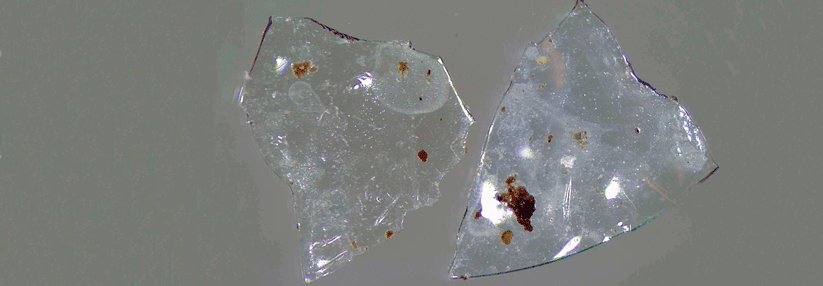

Dabei mehren sich die Hinweise auf Gefahren, die von Mikroplastik ausgehen. So zeigt eine aktuelle Studie an untersuchten Verstorbenen, dass sich mittlerweile deutlich mehr Nano- und Mikroplastik in der Leber und im Gehirn von Menschen anreichert als in Proben von 2016. Besonders hoch war die Mikroplastik-Belastung bei Verstorbenen, die eine Demenzerkrankung gehabt hatten.

Der konkrete Nachweis für eine Kausalität ist damit zwar noch nicht erbracht, doch die Daten unterstreichen nach Einschätzung der Forschenden und auch des Bündnisses „Exit Plastik“, dass längerfristige Studien mit größeren Populationen erforderlich sind, um belastbare Evidenz zu generieren. Dazu erklärte Dr. Holzinger: „Es gibt Kandidaten für Chemikalien, die wir schon ganz gut messen und überwachen können. Aber der Schritt in die Individualmedizin, zum Blutbild, ist noch nicht da.“ Noch sei es daher nicht möglich, in der Arztpraxis das eigene Blut auf Nano- oder Mikroplastik untersuchen zu lassen. Hier sieht er auch die Fachgesellschaften in der Verantwortung, konkrete Fragestellungen an Forschung und Regulierungsbehörden zu formulieren.

Politische Initiativen zur Eindämmung des Plastikproblems hingegen greifen nach Einschätzung der Fachleute auf dem Podium oft zu kurz. „Deckel an Flaschen festmachen oder eine Plastiksteuer – das sind nur vermeintlich Lösungen“, kritisierte Dr. Holzinger. Aus seiner Sicht müsse noch viel klarer kommuniziert werden, welchen Preis die vermeintliche Sicherheit und der Komfort von Plastik haben. „Allein durch Reifenabrieb entstehen pro Bundesbürger 1,2 kg Mikroplastik im Jahr. Das will aber niemand hören.“

Einweghandschuhe oft unnötig genutzt

Besonderes Augenmerk richteten die Expertinnen und Experten auf das Gesundheitswesen, wo große Mengen Plastik anfallen. „Ganz ohne Plastik wird es nicht gehen – aus Gründen der Patientensicherheit“, räumte Dr. Hecker ein. „Aber es ließe sich viel vermeiden.“ Auch der unreflektierte Einsatz von Einweghandschuhen ist ihr ein Dorn im Auge: „Man braucht keine Handschuhe beim Impfen. Und niemand muss Handschuhe tragen, um im Pflegeheim Essen anzureichen. Man muss einfach mal ein bisschen nachdenken!“

Leider sei das Bewusstsein für die Gefahren von Plastik in der Ärzteschaft noch nicht ausreichend entwickelt, bedauerte die Dermatologin. „Viele Kolleginnen und Kollegen sind aufgeschlossen, aber es gibt auch Gegenwind. Manche wollen es einfach nicht hören.“ Für Dr. Holzinger ist diese Haltung nicht einmal verwunderlich: „In der Praxis sieht man die Auswirkungen von Plastik nicht direkt. Niemand kommt in die Sprechstunde und sagt: ‚Mein Kind hat Plastik‘.“ Daher müsse man neben Ärztinnen und Ärzten auch andere Gesundheitsberufe wie Hebammen oder Physiotherapeutinnen und -therapeuten in die Kommunikationsstrategie einbinden.

Der Immunologe schloss: „Wenn wir an Politik und Hersteller appellieren, müssen wir das als gemeinsame Stimme aus Forschung, Ärzteschaft und anderen Gesundheitsberufen tun – als Menschen, die etwas über Plastik wissen und Änderungen fordern.“ Es helfe nur ein ganzheitlicher systemischer Ansatz.

Quelle: Medical-Tribune-Bericht