Analfistel: Nicht auf Spontanheilung hoffen

Die Diagnostik einfacher Fisteln erfolgt in der Regel anhand von Anamnese (Sekretion) und klinischer Untersuchung (äußere Öffnung), wobei auch die Sphinkterfunktion beurteilt werden sollte. Auf Fistulographie und CT kann man verzichten. Eine weiterführende Diagnostik erfordern nur komplexe und/oder rezidivierende Fisteln.

Fisteldarstellung heute obsolet

Endosonographie und MRT gelten dabei als etwa gleichwertig. Die radiologische Fisteldarstellung ist aufgrund der Strahlenbelastung heute obsolet, erklärte der in Freiburg niedergelassene Proktologe Dr. Bernhard Strittmatter. In der Fistelbehandlung haben sich inzwischen diverse Verfahren etabliert, am einfachsten ist die Fadendrainage. Sie eignet sich vor allem zur Therapie der Entzündung (M. Crohn) und zur Vorbereitung einer definitiven Sanierung. Ein locker eingelegter Faden markiert den Fistelverlauf und verhindert einen vorzeitigen Verschluss. Nicht mehr empfohlen wird der schneidende Faden, wegen der starken Schmerzen und der hohen Inkontinenzrate.

Zur definitiven Sanierung oberflächlicher Fisteln wird am häufigsten die Fistulotomie eingesetzt – nicht zuletzt wegen der einfachen Durchführung. Die Fistel wird über eine Sonde gespalten und die Wunde offen gelassen. Ähnlich funktioniert die Fistulektomie, nur dass der Chirurg dabei die gesamte Fistel exzidiert. Mit beiden Verfahren lassen sich bei oberflächlichen Befunden Heilungsraten von fast 100 % erzielen.

Die Rezidivrate liegt unter 10 %. Die Inkontinenzrate ist normalerweise relativ gering, steigt aber mit der Masse des durchtrennten Sphinktergewebes deutlich an. Eine großzügige Spaltung sollte deshalb unbedingt vermieden werden, ebenso die Anwendung bei hohen oder transsphinktären Fisteln, forderte Dr. Strittmatter.

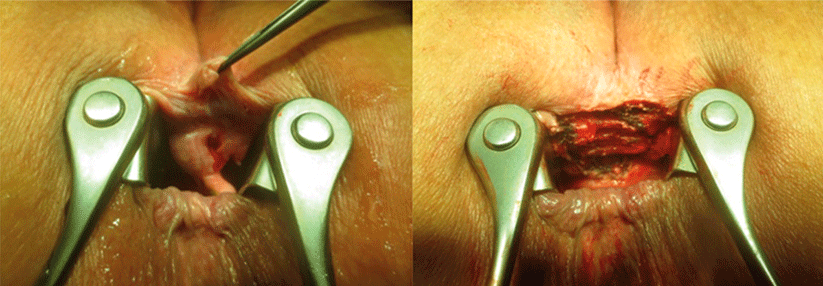

Ein ebenfalls etabliertes Verfahren ist die sphinktererhaltende Operation mit plastischem Fistelverschluss. Dabei wird das fisteltragende Gewebe unter weitgehender Schonung der Muskulatur entfernt und die innere Fistelöffnung mit einem lokalen Verschiebelappen (z.B. Mukosa-Flap) gedeckt. So lassen sich primäre Heilungsraten von knapp 80 % erzielen, allerdings erleiden etwa 20 % der Patienten ein Rezidiv. Die Kontinenz wird meist nur wenig beeinträchtigt, das Risiko hängt von der Höhe der Fistel ab.

Kontinenz durch Verschluss nur wenig beeinträchtigt

Ein gewisses Revival erlebt derzeit die primäre Sphinkter-Rekonstruktion: Dabei wird zunächst der Fistelgang bis zum Schließmuskel reseziert, dann der betroffene Muskelanteil gespalten, vom Fistelgewebe befreit und schließlich der Sphinkter durch Naht der einzelnen Schichten wiederhergestellt. Einer aktuellen Studie mit 285 Patienten zufolge lässt sich mit der primären Rekonstruktion eine Heilungsrate von etwa 95 % erreichen. Dehiszenzen und Rezidive traten innerhalb der einjährigen Beobachtungszeit relativ selten auf (4 % und 7 %).

Wachstumsfaktoren überzeugen nicht

Neben der traditionellen Fisteltherapie werden inzwischen immer mehr neue Verfahren angeboten – mit unterschiedlichen Resultaten. Für die Fistelspaltung mit Fibrinklebung z.B. konnten die primär erzielten Erfolge im Langzeitverlauf nicht bestätigt werden. Der Fistel-Verschluss mit einem Stopfen (Plug) kommt bei einer Heilungsrate von 20 % nur für Einzelfälle infrage und Stammzell-Wachstumsfaktoren "glänzen" mit hohen Rezidivraten. Insgesamt betrachtet ist die Datenlage für die innovativen Techniken einschließlich Laser- und Radiofrequenzapplikation noch zu dünn für eine Empfehlung in Leitlinien, so Dr. Strittmatter.

Quelle: 27. Jahrestagung der Südwestdeutschen Gesellschaft für Gastroenterologie

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).