Die Qual der Wahl in der Analfissur-Therapie: Rezeptfreie Analgetika reichen nicht aus

© Jongen J et al. Internistische Praxis 2016; 57: 227-240; © Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, Kulmbach

© Jongen J et al. Internistische Praxis 2016; 57: 227-240; © Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, Kulmbach

Patienten mit Analfissur klagen primär über starke Schmerzen und Blutungen beim Stuhlgang. Fester Stuhl, aber auch eine Diarrhö können dieses Ulkus des Anoderms auslösen. Bezüglich der Pathogenese ist noch unklar, ob ein erhöhter Ruhedruck des Analkanals die Ursache oder Folge des Leidens darstellt. Am häufigsten kommen die Fissuren (80–90 %) posterior, das heißt in 6-Uhr-Steinschnittlage (SSL), vor.

Birnen- oder tropfenförmiges Ulkus als Blickdiagnose

Sie können jedoch in 10 bis 20 % der Fälle auch ventral bei 12-Uhr-SSL liegen. Bei seitlichen Läsionen sollte man an andere Ursachen wie Tuberkulose, Lues und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) denken. Die Beschwerden dauern zunächst nur kurz, verlängern sich aber bei Chronifizierung(> 4–6 Wochen), was die Lebensqualität deutlich beeinträchtigt. In einigen Fällen treten Begleiterscheinungen wie Vorpostenfalten, hypertrophe Papillen oder sichtbare Fasern des inneren analen Sphinkters (IAS) auf.

Die meisten Analfissuren heilen spontan und folgenlos ab, wenn nicht, wird eine Therapie nötig. Mit dem typischen birnen- oder tropfenförmigen Ulkus ist die Analfissur oft eine Blickdiagnose. Ansonsten lässt sie sich mittels digital-rektaler Untersuchung oder Proktoskopie erkennen. Differenzialdiagnostisch kommen z.B. sekundäre Fissuren infolge von sexuell übertragbaren Erkrankungen (Herpes analis, Lues etc.) infrage. Auch Wundheilungsstörungen nach Analoperationen, Hauterkrankungen (Lichen ruber, Pemphigus vulgaris) sowie anale intraepitheliale Neoplasien (AIN) können entsprechende Veränderungen auslösen.

Bei sehr starken Schmerzen empfiehlt es sich, einen periproktitischen Abszess auszuschließen. In der konservativen Therapie gilt es zunächst, durch Anwendung von Quellstoffen, Laktulose und Macrogol, in Verbindung mit ausreichend Flüssigkeit, eine normale Stuhlkonsistenz anzustreben (wurstförmig weich). Auch eine Diarrhö wäre wegen des fehlenden Dehnungseffekts kontraproduktiv.

Gängige rezeptfreie Analgetika (Paracetamol, ASS, NSAR) und Externa („Hämorrhoidensalbe“) helfen kaum bei der Symptomlinderung. Zur Schmerzreduktion sowie Verbesserung des anodermalen Blutflusses eignen sich lauwarme Sitzbäder. Außerdem kann der Sphinkter mittels 0,4% Glyzeroltrinitrat (GTN)-Salbe relaxiert werden, allerdings kommt es darunter nicht selten zu Nitratkopfschmerzen. In einem Cochrane-Review schnitt diese Therapie allerdings nur marginal besser ab als Placebo.

Anodilatatoren lindern den Schmerz, sind aber unbeliebt

Eine mechanische Dehnung gelingt durch spezielle Anodilatatoren, die den Ruhedruck des Sphinkters reduzieren sollen. Diese Therapie hat jedoch kein hohes Evidenzlevel und die Compliance der Patienten ist gering. Allerdings kann diese anfangs sehr belastende Therapie die Patienten bei guter Einweisung durchaus von Schmerzen befreien.

Eine weitere, allerdings nur „off label“ mögliche Therapieoption ist die Injektion von Botulinumtoxin A (20 bis 50 IE) seitlich links und rechts oder in der Fissurebene. Jedoch muss man auch hier auf Nebenwirkungen wie Injektionsschmerz, Analvenenthrombose, Harnverhalt und passagere Inkontinenz achten. Eine Operation ist sinnvoll, wenn mit der konservativen Therapie nach sechs bis acht Wochen kein Erfolg erzielt werden konnte oder der Patient den Eingriff wünscht. Prä- und postoperativ muss eine Stuhlregulierung mit Quellmitteln und antidiarrhöischen Medikamenten erfolgen. Außerdem sollte man nicht mit Analgetika geizen. Bei der operativen Therapie wird der Analkanal bis maximal vier Querfinger gedehnt, um den anodermalen Fluss zu verbessern. Die Leitlinie empfiehlt die Exzision nach Gabriel. Das gesamte chronische Ulkus einschließlich Begleitbefunden soll in eine „frische“ und gut durchblutete Wunde verwandelt werden, die ohne Spasmus ausheilt. Die erzeugte Läsion lässt sich bei Bedarf mit unterschiedlichen Lappenplastiken decken, evtl. unter Zuhilfenahme von Vorpostenfalte oder Rektummukosa. Zusätzlich können zur Schmerzlinderung und Reduktion des Ruhedrucks relaxierende Substanzen wie Botulinumtoxin, GTN oder Diltiazem genutzt werden.

Nach einer Fissurektomie heilt der Riss bei über 90–95 % der Patienten aus. Die operative Therapie weist zudem eine Rezidivrate von nur etwa 5–10 % auf, im Vergleich zu 50 % bei der konservativen.

Quelle: aus der Fachliteratur

Quelle Text und Abb.: Jongen J et al. Internistische Praxis 2016; 57: 227-240; © Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, Kulmbach

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).

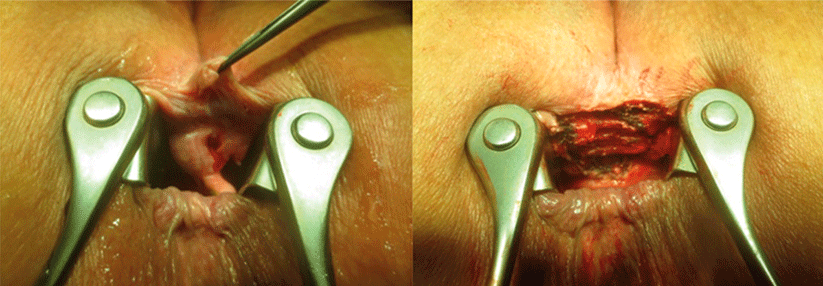

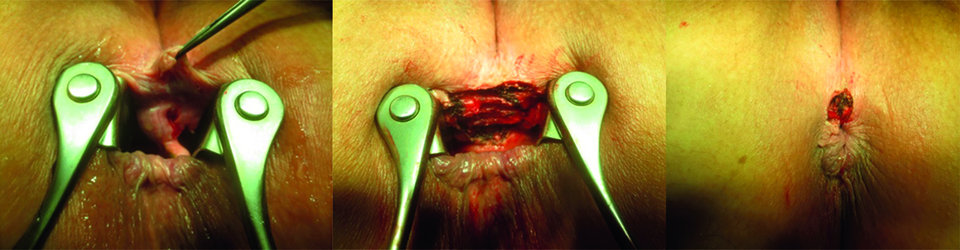

Seltener als die posteriore tritt eine anteriore Fissur auf. Bei dieser Patientin sind zudem eine Vorpostenfalte und eine hypertrophe Papille zu erkennen (1). Die Fissur wird samt

Begleiterscheinungen in einer Exzision nach Gabriel entfernt (2). Anstelle des chronischen Ulkus entsteht eine gut durchblutete Wunde, die in der Regel gut ausheilt (3).

© Jongen J et al. Internistische Praxis 2016; 57: 227-240; © Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, Kulmbach

Seltener als die posteriore tritt eine anteriore Fissur auf. Bei dieser Patientin sind zudem eine Vorpostenfalte und eine hypertrophe Papille zu erkennen (1). Die Fissur wird samt

Begleiterscheinungen in einer Exzision nach Gabriel entfernt (2). Anstelle des chronischen Ulkus entsteht eine gut durchblutete Wunde, die in der Regel gut ausheilt (3).

© Jongen J et al. Internistische Praxis 2016; 57: 227-240; © Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, Kulmbach