Auch ohne Donnerschlag dran denken

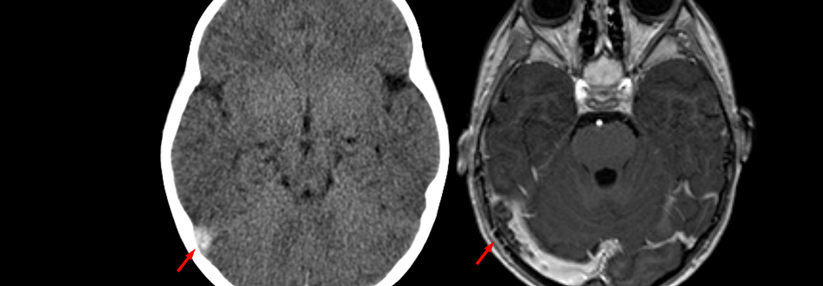

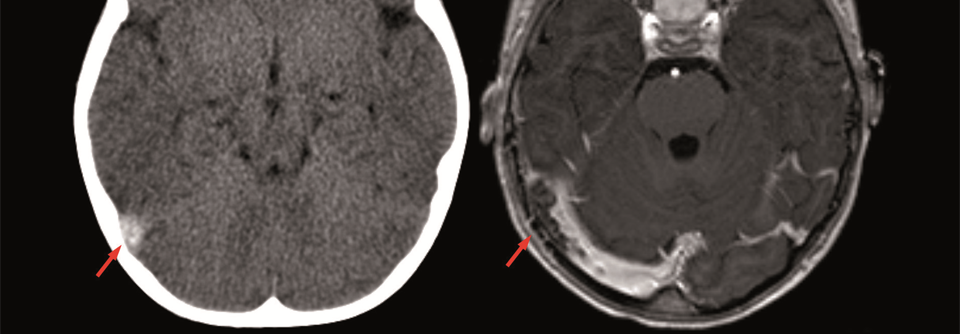

CT ohne und MRT mit Kontrastmittel zeigen beide den Befund einer SVT (Pfeil) beim selben Patienten.

© wikimedia/Hellerhoff

CT ohne und MRT mit Kontrastmittel zeigen beide den Befund einer SVT (Pfeil) beim selben Patienten.

© wikimedia/Hellerhoff

Der klinische Verlauf einer Sinusvenenthrombose (SVT) kann sehr unterschiedlich sein – von nahezu asymptomatischen bis hin zu rasch letalen Verläufen. Grundsätzlich gilt: Je ausgeprägter die Symptome, umso schlechter die Prognose, berichtete PD Dr. Jörg Herold von der Klinik für Angiologie am Klinikum Darmstadt. Zu dem in Lehrbüchern genannten plötzlich auftretenden Vernichtungskopfschmerz kommt es nur bei ca. 10 % der Betroffenen. Typisch ist dagegen ein primär anhaltender, über Tage langsam zunehmender Kopfschmerz. Ein Valsalva-Manöver kann den Schmerz deutlich verstärken. Knapp die Hälfte der Patienten klagt auch über Übelkeit. Krampfanfälle entwickeln etwa 40 % und ein Papillenödem lässt sich bei 30 % nachweisen. Andere neurologische Defizite oder Bewusstseinsstörungen sind dagegen eher selten.

Verstärkt wird der Verdacht auf eine SVT durch zusätzliche Risikofaktoren für Thrombosen. Diese liegen bei immerhin 85 % der Patienten mit SVT vor. Mit Abstand die häufigste Gefahrenkonstellation ist die Einnahme oraler östrogenhaltiger Kontrazeptiva – manchmal auch in Kombination mit Übergewicht und thrombophiler Diathese.

Sinusvenenthrombose hat viele Ursachen

Bis zur Hälfte aller SVT sind auf Schwangerschaft und Wochenbett zurückzuführen. Als weitere etablierte Risikofaktoren gelten hereditäre Thrombophilien (am häufigsten Prothrombin 20210-Variante), bösartige Tumoren, myeloproliferative Neoplasien, andere systemische Erkrankungen wie Sarkoidose oder chronisch-entzündliche Darmerkrankungen sowie lokale Entzündungen wie Mastoiditis.

Sobald der klinische Verdacht auf eine Sinusvenenthrombose gegeben ist, muss eine bildgebende Diagnostik erfolgen, betonte der Angiologe. CT und MRT – beide mit venöser Angiographie – sind als gleichwertig anzusehen. Bei kortikaler Venenthrombose ist das MRT aber deutlich überlegen. Auch bei jüngeren Patienten und in der Schwangerschaft ist das MRT wegen der geringeren Strahlenbelastung vorzuziehen. Ein D-Dimer-Test spielt bei SVT eine eher geringe Rolle – insbesondere die Entscheidung für oder gegen eine zerebrale Bildgebung sollte nicht davon abhängig gemacht werden.

Heparin auch bei intrakranieller Blutung

Die therapeutische Antikoagulation mit Heparin (bevorzugt niedermolekulares Heparin) gilt als Standard in der Akuttherapie der Sinusvenenthrombose. Das gilt auch, wenn bereits eine intrakranielle Blutung eingetreten ist, da nur die Wiederherstellung des venösen Abflusses die Gesamtsituation bessern kann. Danach wird für drei bis sechs Monate eine Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten empfohlen. Nach Ablauf dieser Frist sollte die Schnittbildgebung wiederholt werden. In 85 % der Fälle ist zu diesem Zeitpunkt eine Rekanalisierung nachweisbar. Ist dies noch nicht der Fall, sollte weiter antikoa-guliert werden. Nach einem Jahr ist allerdings keine Auflösung verbleibender Residuen mehr zu erwarten. Bei fortbestehenden Risikofaktoren empfiehlt sich eine langfristige Antikoagulation.

Für nicht-Vitamin-K-antagonistische orale Antikoagulanzien in der Akutbehandlung der SVT ist die Datenlage noch relativ dünn und der Einsatz wäre off label, betonte Dr. Herold. Erste Daten gibt es zu Dabigatran. So wurde in der RE-SPECT-CVT-Studie der Einsatz von Dabigatran (150 mg 1–0–1) vs. Vitamin-K-Antagonist bei 120 Patienten mit Sinusvenenthrombose untersucht. Die orale Antikoagulation startete jeweils nach 15-tägiger Gabe eines niedermolekularen Heparins. Bei 30 % der Patienten bestand eine zerebrale Blutung zum Zeitpunkt des Studieneinschlusses. Dabigatran erwies sich in dieser Studie als ähnlich effektiv und sicher wie Warfarin, in beiden Gruppen wurden keine rezidivierenden venösen Thrombembolien beobachtet. Unter Dabigatran trat eine schwere intestinale Blutung und unter Warfarin zwei intrakranielle Blutungen auf.

Seminarbericht: 13. Interdisziplinäres Update Gefäßmedizin

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).