Auf Zenocutuzumab sprechen Erkrankte mit verschiedenen soliden Tumoren an

Der Antikörper verhindert, dass HER2 und HER3 einen proonkogenen Komplex bilden.

© Juan Gärtner - stock.adobe.com

Der Antikörper verhindert, dass HER2 und HER3 einen proonkogenen Komplex bilden.

© Juan Gärtner - stock.adobe.com

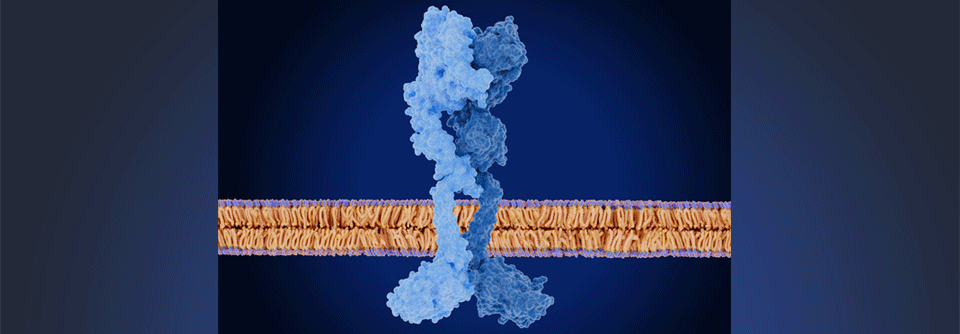

Fusionen des Neuregulin-1(NRG1)-Gens fungieren als onkogene Treiber: Die daraus entstehenden Proteine induzieren die Heterodimerisierung von HER2 und HER3 und aktivieren nachfolgende Proliferations- und Signalwege, erläutern Forschende um Dr. Alison Schram vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center und Weill Cornell Medical College in New York.

Hier setzt Zenocutuzumab an: Der bispezifische Antikörper bindet sowohl HER2 als auch HER3, verhindert ihre Dimerisierung und blockiert die Interaktion mit dem NRG1-Fusionsprotein. Auf diese Weise hemmt er die Tumorzellproliferation.

Im Rahmen der eNRGy-Studie, an der sich 49 Zentren in zwölf Ländern beteiligten, prüften Dr. Schram und Kolleg:innen die Wirksamkeit und Sicherheit der Antikörpertherapie an 204 Erwachsenen. Alle litten an einem fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumor mit nachgewiesener NRG1-Genfusion. Insgesamt waren im Studienkollektiv zwölf verschiedene Malignomtypen vertreten. Alle Teilnehmenden erhielten vierzehntägige Zenocutuzumab-Infusionen.

158 Personen erfüllten alle Voraussetzungen für die primäre Effektivitätsanalyse: Sie wiesen eine messbare Tumorlast auf und hatten die letzte Zenocutuzumab-Dosis mindestens 24 Wochen vor der Datenanalyse erhalten. Außer der NRG1-Fusion hatten sie keine weiteren onkogenen Treibermutationen und waren im Vorfeld nicht mit gegen HER3 gerichteten Antikörpern behandelt worden.

47 Patient:innen (30 %) sprachen auf die Therapie an, darunter eine:r komplett. Im Median hielt die Response 11,1 Monate an, in neun Fällen (19 %) bis zum Zeitpunkt der Datenanalyse. Zenocutuzumab entfaltete seine Antitumoraktivität bei einer Vielzahl an NRG1-Fusionspartnern sowie zahlreichen Malignomen: Beispielsweise sprachen 29 % der NSCLC-Erkrankten und 42 % der Pankreaskarzinompatient:innen auf die Behandlung an. Das mediane progressionsfreie Überleben betrug 6,8 Monate.

Fast alle Teilnehmenden erlitten – mehrheitlich erst- oder zweitgradige – unerwünschte Ereignisse (UE). Die häufigsten therapieassoziierten UE umfassten Durchfall (18 %), Fatigue (12 %) und Übelkeit (11 %). Reaktionen in Zusammenhang mit der Infusion entwickelten 14 %. Eine Person brach die Antikörpertherapie aufgrund eines arzneimitteltoxischen Effekts (Pneumonitis) ab.

Die Optionen für NRG1-Fusion-positive Malignome sind begrenzt, so die Forschenden. Die onkogene Genalteration bietet ihrer Einschätzung nach jedoch einen vielversprechenden Ansatzpunkt für zielgerichtete Therapien.

Quelle: Schram AM et al. N Engl J Med 2025; 392: 566-576; doi: 10.1056/NEJMoa2405008

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).