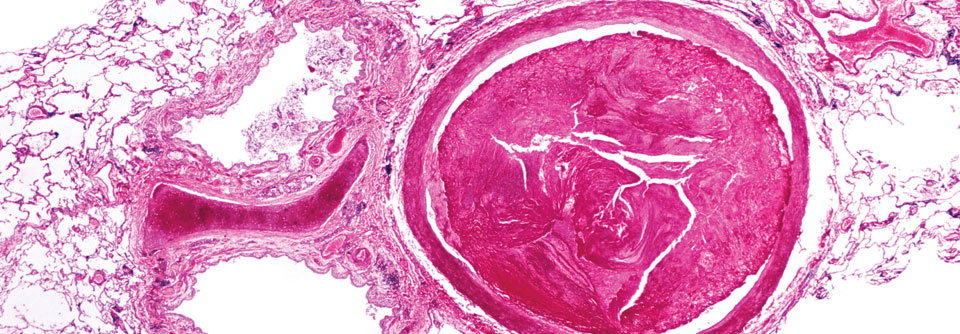

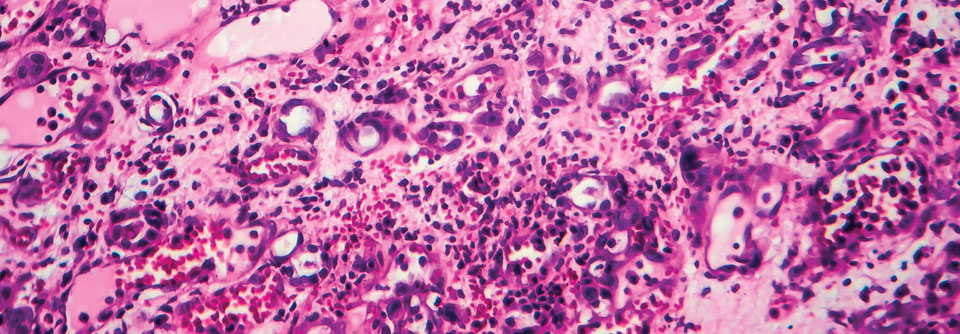

Ganzheitlicher Ansatz bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa

Es ist ein holistischer Ansatz nötig, erläuterte Prof. Dr. Triana Lobatón Ortega vom Ghent University Hospital.

© Sebastian Kaulitzki – stock.adobe.oom

Es ist ein holistischer Ansatz nötig, erläuterte Prof. Dr. Triana Lobatón Ortega vom Ghent University Hospital.

© Sebastian Kaulitzki – stock.adobe.oom

Zwar gibt es viele Studien, die die Wirksamkeit von Medikamenten bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) vergleichen, doch je nach Patientenpopulation, Therapiephase und Behandlungsziel fallen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Es ist ein holistischer Ansatz nötig, erklärte Prof. Dr. Triana Lobatón Ortega vom Ghent University Hospital und zeigte auf, welche zugelassenen Wirkstoffe unter verschiedenen Studiendesigns besonders gut abschnitten.

Colitis ulcerosa

Direkte Vergleichsstudien zum Einsatz von Biologika bei CED gibt es kaum; dafür liegen umso mehr Netzwerkmetaanalysen vor. In einer Arbeit aus Kuwait mit insgesamt 14.270 Colitis-ulcerosa-Erkrankten aus 36 randomisierten Kontrollstudien verglichen Forschende rund 15 Wirkstoffe. Upadacitinib war den meisten Arzneistoffen sowohl in der Induktions- als auch in der Erhaltungstherapie hinsichtlich klinischer, endoskopischer und histologischer Remission überlegen. Auch Risankizumab und Guselkumab lieferten sehr gute Ergebnisse, so die Referentin.

In einer US-amerikanischen Arbeit unterschieden Forschende zudem zwischen biologikanaiven und -erfahrenen Personen. Als Endpunkt galt die Induktion der klinischen Remission. Upadacitinib schnitt in beiden Gruppen am besten ab. Eine solche Differenzierung zwischen Erst- und Zweitlinienbehandlung sei wichtig, betonte Prof. Lobatón Ortega. So zeigten sich einige Mittel in der Zweitlinie weniger effektiv, darunter Ozanimod, Vedolizumab, Etrasimod und Adalimumab.

Mirikizumab punktet beim Erhalt der klinischen Remission

Auch das gewählte Therapieziel sei entscheidend, erklärte die Kollegin und verdeutlichte dies mithilfe einer deutschen Netzwerkmetaanalyse. In dieser erzielte Mirikizumab das beste Outcome– in Bezug auf den Erhalt der klinischen Remission bei biologikanaiven Menschen. Bei der Induktionstherapie rangierte vor allem Upadacitinib oben.

Lassen sich die Ergebnisse auch im Alltag bestätigen? Tatsächlich lässt sich das nur schwer beurteilen, denn die Datenmenge durch die zahlreichen Real-World-Studien ist groß, vielleicht zu groß, so die Referentin. Als Beispiel nannte sie eine Übersichtsarbeit, in der eine Autorengruppe versuchte, die Ergebnisse von fast 140 Untersuchungen zu vergleichen. Es sei unmöglich, Schlussfolgerungen zu ziehen, erklärte die Kollegin. Zudem sind die Kohorten bei Real-World-Evidence meistens eher klein.

Prof. Lobatón Ortega präsentierte daher nur eine– dafür größer angelegte– britische Studie mit über 13.222 Betroffenen, denen entweder Vedolizumab oder ein TNFa-Inhibitor (Infliximab, Adalimumab oder Golimumab) verabreicht wurde. Als Erstlinienbehandlung zeigte sich Vedolizumab am effektivsten, gefolgt von Infliximab. Nach Therapieversagen unter einem TNFa-Inhibitor sprachen die Teilnehmenden in der Zweitlinientherapie ebenfalls besser auf Vedolizumab an als auf Infliximab bzw. Adalimumab.

Morbus Crohn

Für Morbus Crohn liegen zwar weniger, aber dennoch viele Netzwerkmetaanalysen vor. In einer Studie aus Dänemark mit mehr als 7.000 Betroffenen verglichen Forschende das klinische Ansprechen und die Remissionsrate unter acht verschiedenen Biologika. Infliximab rangierte in der allgemeinen Analyse an erster Stelle, wobei der Unterschied zu Risankizumab und Adalimumab nicht signifikant war. Bei den biologikaexponierten Personen, die jedoch kein Infliximab erhalten hatten, führten Upadacitinib und Risankizumab zu den höchsten klinischen Ansprechraten. Vedolizumab, Certolizumab und Ustekinumab schnitten in allen Fällen am schlechtesten ab.

Als Real-World-Evidence bezog sich Prof. Lobatón Ortega auf die britische Arbeit, die sie zur Coltis ulcerosa vorgestellt hatte. Die Ergebnisse für Morbus Crohn waren jedoch weniger eindeutig. Bei Patientinnen und Patienten mit perianalen Erkrankungen kam es unter Infliximab zu deutlich weniger Therapieabbrüchen und -resistenzen im Vergleich zu Adalimumab oder Vedolizumab. Ohne perianale Beschwerden führten die Wirkstoffe zu einem ähnlichen Outcome. Versagte die Behandlung mit einem TNFa-Hemmer, zeigte sich Vedolizumab versus anti-TNFa-Hemmer überlegen. Die Wirkungen von Ustekinumab und Vedolizumab unterschieden sich hingegen nicht signifikant.

Es gibt somit eindeutige Daten zur Effektivität von Erst- und Zweitlinientherapien. Orientierung kann auch die amerikanische Richtlinie zur Colitis ulcerosa bieten. Letztendlich richte sich der Ansatz jedoch nach dem Menschen. Denn je nach Person gilt es, unterschiedliche Phänotypen und Komorbiditäten zu berücksichtigen, betonte sie.

Bei der Medikamentenwahl systematisch vorgehen

Bei einer perianalen Erkrankung oder schweren, akuten Colitis ulcerosa führte die Referentin Infliximab als bevorzugte Option auf, bei hohem Infektionsrisiko hingegen Vedolizumab, Ustekinumab, Risankizumab, Mirkizumab oder Guselkizumab. Im Falle einer Schwangerschaft sind stattdessen Infliximab, Adalimumab, Golimumab, Certolizumab, Vedolizumab und Ustekinumab zu bevorzugen. Trotz der Vielzahl an Empfehlungen repräsentieren diese nicht alle klinischen Szenarien. Man müsse beim Prozess der Medikamentenwahl systematisch vorgehen. Den perfekten Algorithmus gebe es nicht, so das Fazit der Referentin.

Quelle: Kongressbericht 20. Kongress der European Crohn’s and Colitis Organisation

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).