Sinus pilonidalis: Wie radikal muss man schneiden?

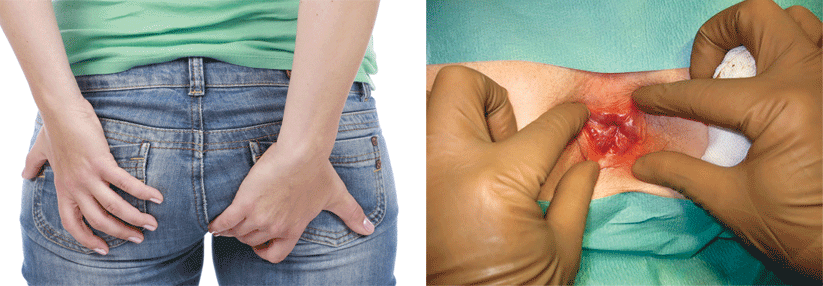

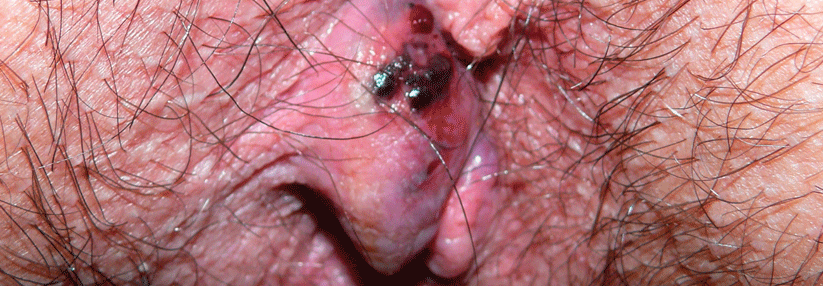

Durch den Pilonidalabszess sind hier die typischen Pits nicht sichtbar (links).

Ein paar Wochen nach Abszessspaltung lassen sich die Fistelöffnungen gut erkennen (rechts).

© Iesalnieks I. internistische praxis 2019; 60: 679-693 © Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, Kulmbach

Durch den Pilonidalabszess sind hier die typischen Pits nicht sichtbar (links).

Ein paar Wochen nach Abszessspaltung lassen sich die Fistelöffnungen gut erkennen (rechts).

© Iesalnieks I. internistische praxis 2019; 60: 679-693 © Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, Kulmbach

Haar oder Horn: Was war zuerst? Schon über diese pathogenetische Frage streiten Experten bis heute. Sehr lange galt der Sinus pilonidalis als kongenitales Dermoid. Doch bei mehr als der Hälfte der Patienten fanden sich im Hohlraum keine Haare und eher selten Haarfollikel oder Talgdrüsen. Außerdem gab es plötzlich Friseure mit genau solchen Fisteln zwischen den Fingern, die wohl kaum angeboren waren.

Die genaue Entstehung lässt sich bis heute nicht klären, schreibt Professor Dr. Igors Iesalnieks von der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Endokrine und Minimal-invasive Chirurgie an der München Klinik Bogenhausen. Seit 1975 aber zählt man den Sinus pilonidalis gemeinsam mit der Hidradenitis suppurativa, der Acne conglobata und der Folliculitis capitis abscedens et suffodiens zur Follikulartetrade. Die Theorie: Eine follikuläre Hyperkeratose verschließt das Infundibulum, der Follikel dilatiert und reißt, es kommt zur Sekundärinfektion mit der Bildung von Fisteln und Abszessen. Die Haare im Sinus stammen von Kopf und Nacken.

Fistelöffnungen bei einer Schwellung nicht sichtbar

Kritiker dieser These führen an, dass die streng auf die Rima ani beschränkte Lokalisation und die Entstehung bei Friseuren dem widerspricht. Es könnte genauso sein, dass sich abgebrochene Haare aufrichten und wie Schrauben durch die intakte Haut bohren, was dann zu Fisteln führt.

Woher sie auch kommt, erkennbar ist die Erkrankung meist auf den ersten Blick an den Fistelöffnungen (pori, engl. pits) in der Gesäßspalte. Laut Prof. Iesalnieks braucht man darüber hinaus weder eine Darstellung des Fistelsystems noch die Sono oder eine MRT. Im Rahmen eines akuten Abszesses verschwinden die pits durch die Schwellung oft aus dem Blickfeld. Einige Wochen nach der Spaltung werden sie wieder sichtbar.

Differenzialdiagnosen des Sinus pilonidalis

Rezidivrate von 10–15 % nach minimalinvasivem Eingriff

Viele Chirurgen sprechen immer noch von fuchsbauartigen Verzweigungen. Tatsächlich handelt es sich um einen subkutanen Hohlraum lateral oder kranial der Rima mit einer, selten zwei oder drei Perforationen. Der Autor räumt auch mit der Mär auf, ohne Behandlung würde sich der Sinus immer weiter ausbreiten. Manche Patienten kommen schon initial mit einer großen Cavitas, bei anderen bleibt ein geringer Befund über Jahre stabil. Für Pilonidalabszesse genügt zunächst die einfache Inzision lateral der Rima in Lokalanästhesie. Kleinere Eiteransammlungen (< 2 cm) kann man auch median spalten – und erwischt dann oft die Fistelöffnungen gleich mit, was die Heilung bedeutet. Wenn sie in allen anderen Fällen zwei bis drei Wochen später sichtbar werden, kann die definitive Versorgung erfolgen. Sie gelingt inzwischen bei kleineren Befunden minimalinvasiv mit dem sogenannten „pit picking“, d.h. durch sparsames Entfernen der Pits in Lokalanästhesie. Sind die Fistelgänge stark induriert, rät Prof. Iesalnieks zur subkutanen Exzision oder durchgehenden Spaltung, weil solche Gänge schlecht heilen. Gegner der Methode bemängeln die hohe Rezidivrate. Tatsächlich liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Re-OP um 10–15 % höher als bei anderen Verfahren. Doch die meisten Betroffenen entscheiden sich trotzdem für die minimalinvasive Variante, weil die größere OP mit einer längeren Wundheilung und Arbeitsunfähigkeit sowie mehr Schmerzen einhergeht. Und immerhin bleiben nach einem oder gegebenenfalls mehreren dieser pickings 75–85 % der Patienten dauerhaft beschwerdefrei. Weltweit am populärsten ist aber weiterhin die Exzision und offene Wundbehandlung. Bei Befunden bis zu 2 cm2 funktioniert das Vorgehen recht gut, so Prof. Iesalnieks. Sehr viel schlechter heilen große Sinusse mit einer kranio-kaudalen Ausdehnung über 5–15 cm. Ganz übel sieht es für Menschen aus, die bereits eine offene Therapie hinter sich haben. Ein erneuter Eingriff dieser Art verursacht in der Regel immer größere Defekte, die zunehmend näher an den Anus rücken. Prof. Iesalnieks rät daher dringend davon ab, bei nicht abgeschlossener Wundheilung die gleiche Methode noch einmal einzusetzen.Serome als häufigste Komplikation

In US-amerikanischen, italienischen und deutschen Leitlinien herrscht Einigkeit darüber, für geplante komplette Exzisionen vorzugsweise Off-Midline-Verfahren anzuwenden. Bei diesen plastischen OPs wird nach Ausschneidung die Wunde mit Lappenbildung lateral der Rima ani verschlossen. Denn in der Spalte selbst behindern anaerobe Verhältnisse, Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung die rasche Heilung. Für diese Operationen braucht man aber einen erfahrenen Chirurgen. Durch falsch verstandene Schnittführung oder zu kleine Lappenmaße misslingt nämlich oft die Lateralisierung und es kommt zu Dehiszenzen. Häufigste postoperative Komplikation sind trotz richtiger Durchführung mit 30–40 % Serome, die sich besonders bei Rauchern auch infizieren können. Meist genügt es, den Oberpol der Wunde über 1–2 cm zu eröffnen und für 5–7 Tage eine Drainage einzulegen. Rezidive entstehen am ehesten in den kaudalen Lappenanteilen, wenn sich eine neue Rima ani bildet. Die postoperative Rasur schützt nicht davor. Im Gegenteil: In den letzten Jahren ermittelten Studien ein größeres Risiko für einen nächsten Sinus pilonidalis durch die Enthaarung.Quelle Text und Abb.: Iesalnieks I. internistische praxis 2019; 60: 679-693 © Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, Kulmbach

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).