Was Gewicht reduziert, dämpft offenbar auch die Atemwegsinflammation

Klagen Adipöse über Luftnot, wird dies oft vorschnell den überflüssigen Kilos angelastet – und die nötige Asthmadiagnostik unterbleibt.

© motortion - stock.adobe.com

Klagen Adipöse über Luftnot, wird dies oft vorschnell den überflüssigen Kilos angelastet – und die nötige Asthmadiagnostik unterbleibt.

© motortion - stock.adobe.com

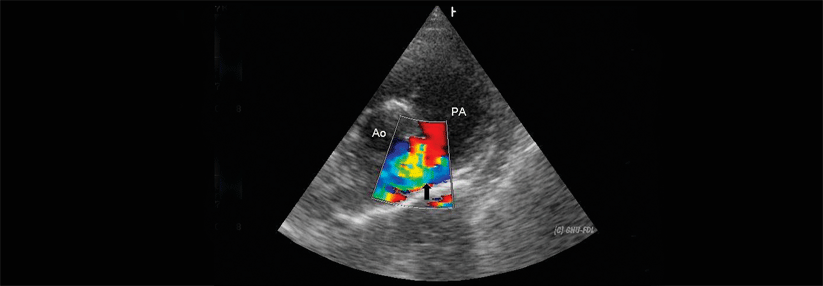

Beim adipositasassoziierten Asthma beginnen die Probleme häufig bereits mit der (fehlenden) Diagnostik: Patienten wie Ärzte schreiben Atemnot oft den überschüssigen Pfunden zu und suchen gar nicht erst nach anderen Ursachen, erklärte Prof. Dr. Anne Dixon von der University of Vermont Larner College of Medicine in Burlington. „Wir müssen die Lungenfunktion bei adipösen Patienten genauso sorgfältig messen wie bei schlanken“, forderte die Pneumologin. Sie räumte aber auch ein, dass die Spirometrie bei dieser Klientel an ihre Grenzen stößt. Denn die pathologischen Prozesse scheinen sich bei übergewichtigen Asthmapatienten vor allem in der Lungenperipherie abzuspielen – also in Bereichen, deren Zustand die konventionelle Spirometrie nicht zuverlässig abbildet. Hinzu kommt, dass die Werte gängiger Marker einer eosinophilen Inflammation (z.B. FeNO) bei Übergewichtigen oft niedriger liegen als bei Normalgewichtigen.

Adipöse mit Asthma häufiger in der Klinik

Gerade bei adipösen Patienten wirkt es sich verhängnisvoll aus, wenn das Asthma übersehen wird. „Sie haben ein fünffach höheres Risiko als Schlanke, mit einer Exazerbation hospitalisiert werden zu müssen“, warnte Prof. Dixon.

Bindeglied zwischen Übergewicht und Atemwegsobstruktion ist womöglich eine subklinische Inflammation. „Wir selbst und eine Gruppe australischer Kollegen konnten zeigen, dass speziell die Entzündung im viszeralen Fettgewebe beim Asthma eine Rolle spielt und stärker ausgeprägt ist als bei Adipositas ohne Asthma“, berichtete die Kollegin. Eine Studiengruppe der Universität San Francisco fand bei adipositasassoziiertem Asthma erhöhte Spiegel des proinflammatorischen Zytokins IL-6. Es wird vor allem im Fettgewebe produziert. Erhöhtes IL-6 scheint außerdem mit einer schlechteren Asthmakontrolle einherzugehen.

Dies passt zu der Tatsache, dass adipositasassoziiertes Asthma gemeinhin schlechter auf die Standardmedikation anspricht als andere Asthmaformen. Bei systemisch verabreichten Wirkstoffen ließe sich das zumindest teilweise auf die Verteilung im Körper zurückführen, nicht aber bei inhalativen. Daten aus Beobachtungsstudien legen ferner nahe, dass sich Asthma bei Patienten mit schlecht eingestelltem Typ-2-Diabetes oft schwer unter Kontrolle bringen lässt. Auch beim Typ-2-Diabetes und seinen Folgeschäden spielt Inflammation eine zentrale Rolle.

Gewichtsabnahme ist für Patienten mit Asthma und Adipositas essenziell, das belegen inzwischen viele Studien. So kommt es etwa nach bariatrischen Operationen zu substanziellen Verbesserungen der Asthmakontrolle. Einer retrospektiven Analyse zufolge halbierte sich das Exazerbationsrisiko nach dem Eingriff.

Gewichtsabnahme durch Lebensstiländerung funktioniert ebenfalls, obwohl die Patienten weniger Gewicht verlieren als z.B. nach Einsatz eines Magenbands. Aber selbst ein überschaubarer Gewichtsverlust zeigt bereits Wirkung: Adipöse Asthmatiker erreichen schon mit einer Gewichtsreduktion von rund 5 % einen merklichen Effekt. Und das sollte man den Betroffenen Prof. Dixon zufolge unbedingt vermitteln. „Wir haben viele stark übergewichtige Patienten, die rund 150 kg wiegen und glauben, sie müssten die Hälfte ihrer Kilos verlieren, um etwas davon zu haben. So jemandem sage ich: Es reicht völlig, wenn Sie 15 Pfund abnehmen, um Ihr Asthma zu verbessern. Dann merken sie: Das ist machbar.“

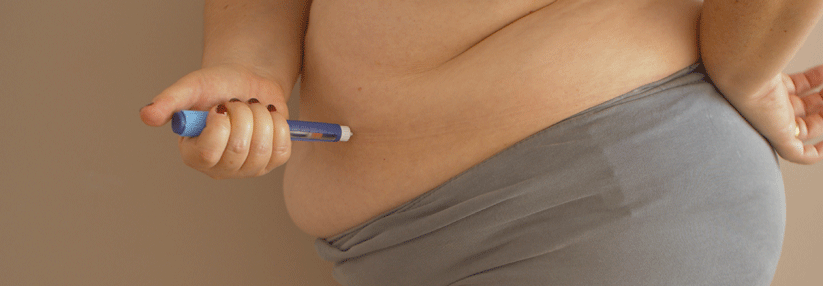

Unterstützung könnten korpulente Asthmapatienten künftig aus dem Pharmabereich erhalten: Alle Antidiabetika, die zu Gewichtsverlust führen, scheinen auch Asthmaexazerbationen zu reduzieren. Das zeigen epidemiologische Studien sowohl für die Inkretinmimetika aus der Klasse der GLP-1-Rezeptoragonisten als auch für die glukosurieinduzierenden SGLT2-Inhibitoren. Auch das Biguanid Metformin führt zum Erfolg. Es scheint, dass die Effekte nicht allein auf der Gewichtsreduktion basieren, sondern die Wirkstoffe darüber hinaus eigene antiinflammatorische Wirkungen ausüben. „Jetzt warten wir auf klinische Studien, die das belegen“, so Prof. Dixon.

Quelle: Kongressbericht American Thoracic Society Annual Meeting 2023

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).