Wird der Testosteronmangel unterschätzt?

Ab dem 30. Lebensjahr lässt die Androgenfreisetzung beim Mann jährlich um 1–2 % nach. Zudem wird immer mehr Testosteron an sexualhormonbindendes Globulin gebunden und steht aktiv nicht mehr zur Verfügung.

Darüber hinaus können auch Lebensstilfaktoren (Übergewicht), manche Medikamente (z.B. Steroide, Opioide) oder Erkrankungen zu einem Hypogonadismus führen. Zu den möglichen Symptomen gehören Antriebsarmut, depressive Verstimmung, Fettstoffwechselstörungen, Rückgang von Libido und Potenz, Verlust der Knochendichte und Anämie.

Das Mortalitätsrisiko steigt bei einem Gesamttestosteron unter 2,5 ng/ml auf mehr als das Doppelte (OR 2,24), schreiben Dr. Tobias Jäger von der Urologischen Praxisklinik Essen und seine Kollegen.1 Sie bemängeln aber, dass der Hypogonadismus und mögliche Ursachen oft nicht genauer diagnostiziert werden, sondern einfach eine symptomatische Therapie stattfindet.

Routine-Kontrolle nicht nötig, aber Symptome abklären

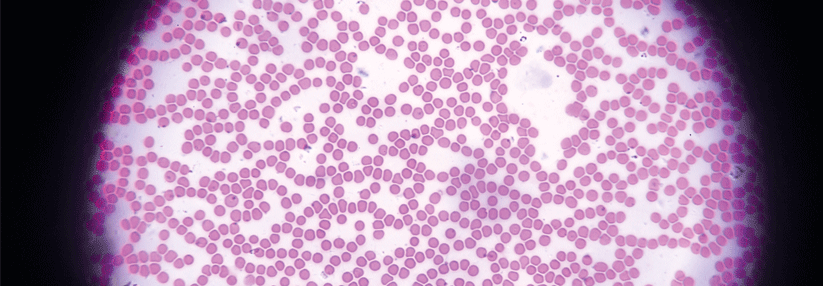

Um die Prävalenz des Testosteronmangels abschätzen zu können, führten die Urologen im Rahmen verschiedener Veranstaltungen an 5735 Männern jeder Altersklasse eine „zufällige“ Testosteronbestimmung durch. Bei 15,2 % der Probanden fand sich mit Werten unter 2,5 ng/ml ein eindeutiger Mangel.

Nahm man den Graubereich (bis Konzentrationen unter 3,5 ng/ml) hinzu, stieg die Rate „auffälliger Werte“ auf 37,4 %. Dabei war der Anteil in allen Jahrgängen vergleichbar. Die Autoren folgern, dass das Hormondefizit offenbar stark unterschätzt wird. Für eine routinemäßige Messung plädieren sie nicht, raten aber zum Test bei bestehenden spezifischen Symptomen.

Für mehr Kraft, besseren Sex oder dichtere Knochen auf eigene Faust Testosteron einzunehmen – davor warnen amerikanische Kollegen.2 Denn das kann auf Kosten von Herz und Kreislauf gehen. Sichere Daten zum Zusammenhang zwischen Testosterontherapie und kardiovaskulären Ereignissen fehlen zwar. Doch musste vor vier Jahren eine Studie an Männern über 65 Jahre, die wegen niedriger Werte täglich ein Testosteron-Gel anwendeten, aufgrund erhöhter kardiovaskulärer Risiken abgebrochen werden.

Hormonsubstitution erhöht kardiovaskuläres Risiko

US-Wissenschaftler untersuchten nun 8709 Männer mit Testosteronwerten unter 300 ng/l, die sich einer Koronarangiographie unterzogen. 1223 von ihnen (mittleres Alter 60,6 Jahre) begannen danach mit einer Substitution.

Nach drei Jahren erlitten 25,7 % von ihnen ein Ereignis des kombinierten Endpunktes (Gesamtmortalität, Herzinfarkt, Schlaganfall). Bei den 7486 nicht behandelten Männern (mittleres Alter 63,8 Jahre) betrug die Rate nur 19,9 % – und das, obwohl diese Gruppe vorher im Durchschnitt mehr Komorbiditäten wie Herz- oder Niereninsuffzienz aufwies.

Die Ergebnisse waren zudem unabhängig von einer vorbestehenden KHK und es fanden sich auch keine Unterschiede bezüglich der Applikationsform (Gel, Injektion, Pflaster). Insgesamt ergab sich ein um knapp 30 % höheres relatives kardiovaskuläres Risiko (HR 1,29) unter der Hormonsubstitution.

Über die pathophysiologischen Mechanismen gibt es mehrere Vermutungen. Testosterontherapie kann die Plättchenaggregation fördern, was eine Plaquebildung begünstigt. Außerdem verschlechtert sie evtl. eine obstruktive Schlafapnoe – ein weiterer Risikofaktor für Atherosklerose. Und der Metabolit Dihydrotestosteron begünstigt die Monozytenaktivierung im Endothel, was wiederum die Verkalkung anstößt.

Kontrollierte Studien zu Hormonrisiken gefragt

Wie Dr. Rebecca Vigen von der University of Texas am Southwestern Medical Center in Dallas und Kollegen schreiben, lassen sich die Ergebnisse dieses selektiven Kollektivs nicht verallgemeinern.2 Dennoch sollten sie Anlass zu randomisierten kontrollierten Studien geben, um potenzielle Risiken der Testosterontherapie besser zu erfassen.

Eine solche Untersuchung ist derzeit nicht geplant, Dr. Anne Cappola von der Universität von Pennsylvania in Philadelphia verweist in ihrem Kommentar aber auf den laufenden „Testosteron Trial in Older Men“ an 800 Männern ab 65 Jahren.3 Kardiovaskuläre Ereignisse stehen zwar nicht im Mittelpunkt, dürften aber aufgrund der sich mehrenden Gefahrenhinweise Beachtung finden.

Studie zu Testosterongabe

und Herzrisiko Einer aktuellen epidemiologischen Studie zufolge scheint das Herzinfarktrisiko bei Männern bereits nach der ersten Testosteron-Einnahme anzusteigen. US-Kollegen verglichen an rund 55 000 Probanden die Inzidenzraten drei Monate nach der initialen Verordnung mit denen im Jahr zuvor.

|

Quellen: 1. Tobias Jäger et al., Urologe 2013; 52: 1684-1689

2. Rebecca Vigen et al., JAMA 2013; 310: 1829-1836 3. Anne R. Cappola, a.a.O.: 1805-1806

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).