Übereifrige Mastzellen bändigen Aktivierungserkrankung quält Darm, Haut und Kopf

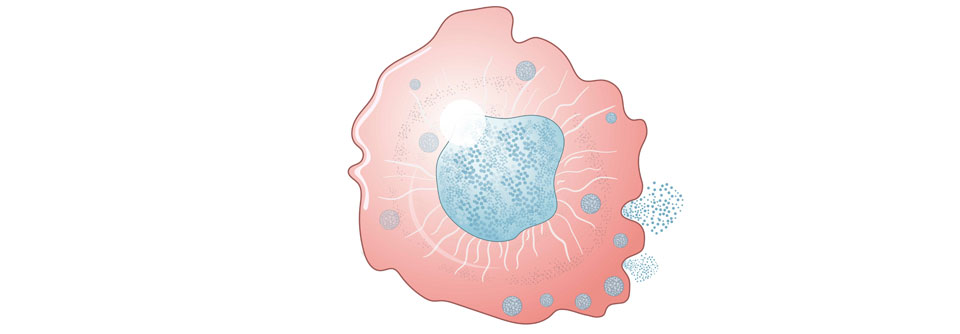

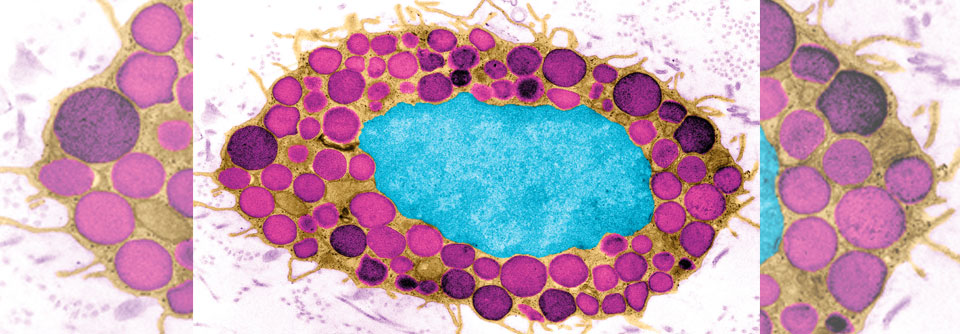

Beim Mastzellaktivierungssyndrom setzen die Zellen vermehrt Botenstoffe wie Histamin und Leukotriene frei.

© Sebastian Kaulitzki – stock.adobe.com, Science Photo Library / Gschmeissner, Steve

Beim Mastzellaktivierungssyndrom setzen die Zellen vermehrt Botenstoffe wie Histamin und Leukotriene frei.

© Sebastian Kaulitzki – stock.adobe.com, Science Photo Library / Gschmeissner, Steve

In Deutschland leiden neuesten Schätzungen zufolge bis zu 17 % der Menschen an einer systemischen Mastzellaktivierungserkrankung (mast cell activation disease, MCAD). Man geht davon aus, dass der Erkrankung eine multifaktorielle, polygen vererbte Störung mit pathologisch veränderten Mastzellen zugrunde liegt. Auslöser hierfür sind generationsübergreifend übertragene epigenetische Modifikationen, die sekundär zu somatischen und Keimbahnmutationen führen, erläutern Prof. Dr. Martin Raithel vom Waldkrankenhaus St. Marien in Erlangen und Kollegen.

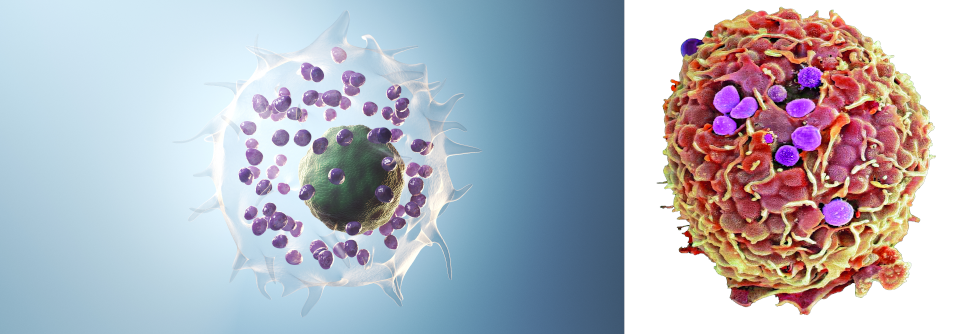

Das pathophysiologische Problem besteht in einer nicht angemessenen Freisetzung verschiedener Mastzellbotenstoffe, die je nach Zusammensetzung die Funktion einzelner oder mehrerer Systeme vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigen. Entsprechend vielfältig präsentiert sich das Krankheitsbild klinisch. Etwa 60–80 % der Menschen mit einer MCAD leiden unter gastrointestinalen Symptomen wie Bauchschmerzen, Diarrhö, Obstipation, Reflux und Unverträglichkeiten. Extraintestinal fallen häufig Angioödeme, Urtikaria, Polyposis nasi oder Herz-Kreislauf-Probleme auf.

Betroffene fühlen sich oft müde und benebelt

Durch eine Mediatorenfreisetzung mit nachfolgender Barrierestörung am Darm kommt es auch zu atypischen Beschwerden wie Fatigue, Brainfog, Kopfschmerzen, neuromuskulären Störungen oder psychischen Auffälligkeiten. Prinzipiell kann sich die MCAD sowohl von Anfang an systemisch manifestieren als auch lokal beginnen und auf verschiedene Organe übergreifen.

Akute funktionelle Beschwerden wie Koliken, allergische Symptome (Flush und Asthma) und Kreislaufprobleme wie Synkopen und Herzrhythmusstörungen führen Menschen mit MCAD oft in die Notaufnahme. In die hausärztliche oder gastroenterologische Praxis kommen die Betroffenen eher aufgrund wiederholter Schmerzattacken oder Dauerschmerzen, manchmal auch wegen akut auftretendem Meteorismus. Schreitet die MCAD voran, können sich Gastroparese und/oder Darmparese entwickeln. Einer Theorie zufolge kann die übermäßige Mediatorenproduktion auch nervale Strukturen schädigen.

Patientinnen und Patienten, die sich mit dem Krankheitsbild der MCAD vorstellen, haben meist schon eine Reihe anderer Ärzte konsultiert, verschiedene Diagnosen (Reizdarm, Histaminintoleranz, Allergien, Medikamenten- oder Nahrungsmittelunverträglichkeit) erhalten und frustrane Therapieversuche hinter sich. Bei Verdacht auf die Erkrankung lässt sich anhand einer umfangreichen Anamnese-Checkliste mit Punkte-Score die Wahrscheinlichkeit ermitteln, ob die Beschwerden durch eine übermäßige Freisetzung von Mastzellmediatoren bedingt sind. Diese ist umso höher, je mehr Körpersysteme betroffen sind.

In den Score fließen auch gastroenterologische Untersuchungsbefunde ein. Zu den typischen sonografischen Zeichen gehören Fettleber und/oder Splenomegalie. Mitunter lassen sich die intestinalen Schmerzen fokal verdickten Darmsegmenten zuordnen. Anhand von Gastroskopie und Koloskopie kann man eine Gastritis sowie Entzündungen in Dünn- oder Dickdarm identifizieren, die mit der Freisetzung von Mediatoren einhergehen. Aus optisch veränderten Schleimhautarealen sollten Biopsien entnommen werden, um die Mastzelldichte zu ermitteln.

Als stabilisierende Erstlinientherapie bei der Mastzellaktivierungserkrankung werden retardiertes Vitamin C, H1- und H2-Antihistaminika, Cromoglicinsäure sowie Montelukast eingesetzt. Auch das Inhalieren von Blüten von medizinischem Cannabis sativa kann erregte Mastzellen beruhigen. Eine wichtige Voraussetzung für den Therapieerfolg ist, dass der Betroffene seine Lebensweise so modifiziert, dass weniger Mastzellaktivierung stattfindet. Sinnvoll sind eine hypoallergene Ernährung sowie Verzicht auf Gluten, Kuhmilcheiweiß und Backhefe.

Wenn die Erstlinientherapie nicht ausreicht, können Budesonid oder Prednisolon eingesetzt werden, off label sind Biologika und Kinasehemmer eine Option. Dazu kommt eine symptomatische Therapie der Beschwerden. Zu empfehlen sind auch Probiotika, da sie die intestinale Barriere stabilisieren, sowie die Gabe von Zink und Vitamin D.

Quelle: Raithel M et al. Z Gastroenterol 2025; 63: 155-168; DOI: 10.1055/a-2468-5553