Misshandlungsverdacht durch Hämatome Dermale Melanozytose als harmloser, aber manchmal missverstandener Befund

Grau- oder grünblaue Flecken bei einem Säugling wecken den Verdacht auf Kindesmisshandlung.

© OlyaSolodenko/gettyimages

Grau- oder grünblaue Flecken bei einem Säugling wecken den Verdacht auf Kindesmisshandlung.

© OlyaSolodenko/gettyimages

Grau- oder grünblaue Flecken bei einem Säugling wecken den Verdacht auf Kindesmisshandlung – vor allem dann, wenn sich die Veränderungen an untypischen Stellen zeigen. In manchen Fällen steckt allerdings etwas ganz anderes hinter den vermeintlichen Blutergüssen.

Weil er anhaltend schrie und nicht mehr gut trank, wurde ein fünf Tage alter Säugling von seinen Eltern in der Notfallambulanz vorgestellt. Bei der körperlichen Untersuchung fielen grünblaue Hämatome oberhalb der Sprunggelenke, am linken Oberschenkel und am rechten Handrücken auf. Die Gerinnungswerte waren normal. Das Kind sei mit diesen Flecken auf die Welt gekommen, behauptete der Vater.

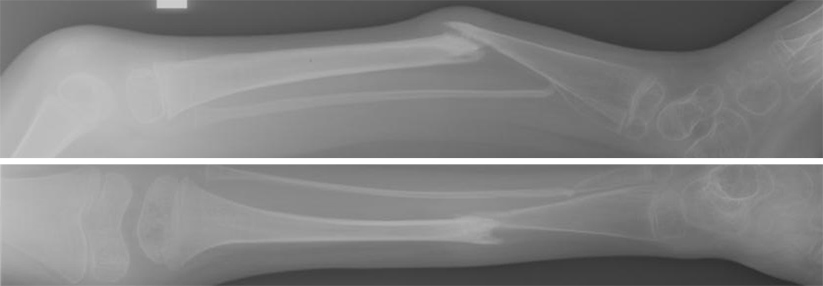

Wegen des Verdachts auf Kindesmisshandlung nahm man den kleinen Patienten stationär auf und aktivierte die Kinderschutzgruppe. Diese plädierte angesichts der Hämatome bei einem prämobilen Säugling für eine leitliniengerechte Diagnostik mittels Funduskopie, kranialer MRT und Röntgenskelettscreening.

Das hinzugezogene Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen NRW riet dagegen, abzuwarten und die Befunde zu kontrollieren. Tatsächlich zeigten sich die Hautveränderungen nach 48 Stunden unverändert, was gegen Hämatome sprach, während die Punktionsstellen zur Blutentnahme stadiengerecht abheilten. Auf weitere diagnostische Maßnahmen wurde deshalb verzichtet. Letztlich stellte sich heraus, dass eine Hebamme die Flecken handschriftlich im Rahmen der U1 dokumentiert hatte. Offenbar lag bei dem Kind eine kongenitale dermale Melanozytose vor.

Dermale Melanozytosen werden immer häufiger

Wie ein Autorenteam um Dr. Sabrina Ahrens vom Institut für Rechtsmedizin der Universität zu Köln berichtet, wird diese Pigmentierungsstörung zuwanderungsbedingt hierzulande immer häufiger diagnostiziert. Kinder mit asiatischen Wurzeln sind zu 85–100 % betroffen, Kinder mit afrikanischen zu 60–70 % und diejenigen mit hispanischen Wurzeln zu 50–60 %. Bei weißhäutigen Neugeborenen sind die auch Steißfleck genannten Hautpigmentierungen dagegen recht selten (3–8 %). Zumeist finden sie sich im Sakralbereich, sie können jedoch in allen Körperregionen vorkommen. Bei manchen Kindern manifestieren sie sich erst nach der Geburt oder auch in den ersten Lebensmonaten. Zu 80 % blassen sie bis zum ersten Geburtstag ab oder verschwinden ganz.

Zwei klinische Charakteristika helfen dabei, die kongenitale dermale Melanozytose von Hämatomen zu unterscheiden: Zum einen sind die Flecken schmerzlos, zum anderen verändern sie sich – anders als Blutergüsse – nicht innerhalb weniger Tage. Um Letzteres beurteilen zu können, sollte man die kleinen Patienten zur Kontrolle einbestellen. Da eine trockene, schuppige Haut die Befunderhebung erschweren kann, rät man ggf. den Eltern, bis zur nächsten Konsultation die Hautpflege bei ihrem Kind zu intensivieren. Cave: Der Nachweis von Pigmentierungsveränderungen schließt Hämatome an anderen Stellen nicht aus, warnen Dr. Ahrens und ihre Mitautoren. Wichtig ist, dass eine kongenitale dermale Melanozytose frühzeitig diagnostiziert und im U-Heft vermerkt wird. Eine Fehlinterpretation der Flecken durch andere Ärztinnen bzw. Ärzte oder im Krankenhaus sowie eine unnötige Diagnostik lassen sich dadurch verhindern. Das Autorenteam rät dazu, die anatomische Lokalisation der Hautveränderungen mittels Skizze oder per Foto zu dokumentieren und durch ärztliche Unterschrift zu beglaubigen.

Quelle: Ahrens S et al. Monatsschr Kinderheilkd 2025; doi: 10.1007/s00112-025-02138-4