Lebensstil führt kaum zum Ziel In der Adipositastherapie setzt man zunehmend auf Tabletten und Skalpell

Weltweit sind 16 % der Erwachsenen adipös

© Charlie's - stock.adobe.com

Weltweit sind 16 % der Erwachsenen adipös

© Charlie's - stock.adobe.com

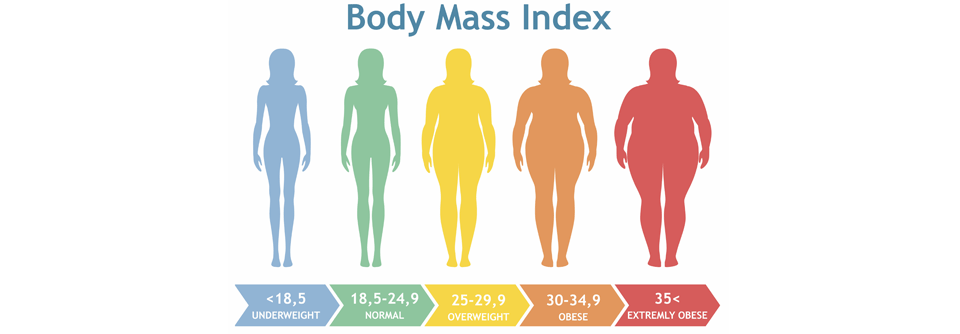

Angesichts der Tatsache, dass weltweit 43 % der Erwachsenen übergewichtig (BMI ≥ 25) und 16 % adipös (BMI ≥ 30) sind, kommen Therapie und Prophylaxe eine erhebliche gesundheitspolitische Bedeutung zu, schreiben Dr. Martha Schalla und Prof. Dr. Andreas Stengel vom Universitätsklinikum Tübingen. Basis der Behandlung ist die Kombination von Bewegungs- und Ernährungstherapie. Ein weiterer Baustein ist die Verhaltenstherapie. Dazu gehört u. a. das Erlernen von Techniken zur Kontrolle des Essverhaltens und Stimuluskontrolle, Verstärkerstrategien und Rückfallprävention. Allerdings sind all diese Maßnahmen selten allein erfolgreich und in der Regel ergänzende Maßnahmen erforderlich, merkt das Autorenteam an.

Gleich mit dem Skalpell ran?

In diesen Fällen kann ein bariatrischer Eingriff auch ohne vorangegangene Basismaßnahmen erfolgen:

- BMI ≥ 40 kg/m2 + therapieresistenter Typ-2-Diabetes

- BMI > 50 kg/m2

- besondere Schwere von Begleit- und Folgeerkrankungen der Adipositas

- konservativer Therapieversuch nicht erfolgversprechend bzw. aussichtslos

- persönliche psychosoziale Umstände ohne Aussicht auf Erfolg einer Lebensstiländerung

Mehr zur Adipositastherapie finden Sie online unter: qr.medical-tribune.de/s3adipositastherapie

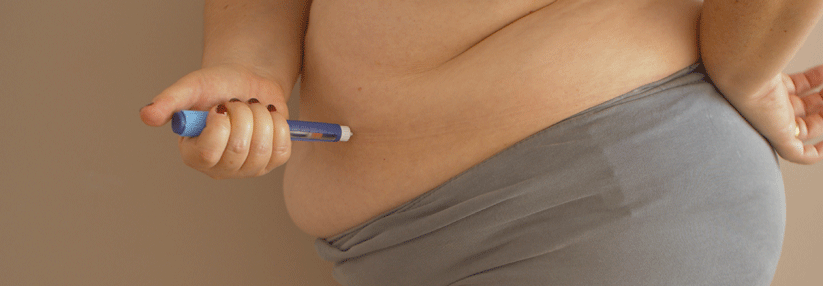

Eine Pharmakotherapie empfiehlt sich immer dann, wenn die Basistherapie bei einem BMI ≥ 30 kg/m2 (oder ≥ 28 kg/m2 bei Risikofaktoren/Komorbiditäten) nur zu einem Gewichtsverlust < 5 % geführt hat. Komorbiditäten können z. B. Prädiabetes und Typ-2-Diabetes, Hypertonie, Dyslipidämie oder Schlafapnoe sein. Neben dem schon lange zur Gewichtsreduktion eingesetzten Orlistat sind einige neue Substanzen zur Therapie der Adipositas zugelassen. Dazu gehören die GLP1-Rezeptoragonisten Liraglutid und Semaglutid sowie der GIPR/GLP1R-Koagonist Tirzepatid. Alle diese Medikamente führen zu einer deutlichen Gewichtsabnahme, weisen aber auch gastrointestinale Nebenwirkungen wie Durchfall, Übelkeit, Erbrechen und Appetitlosigkeit auf.

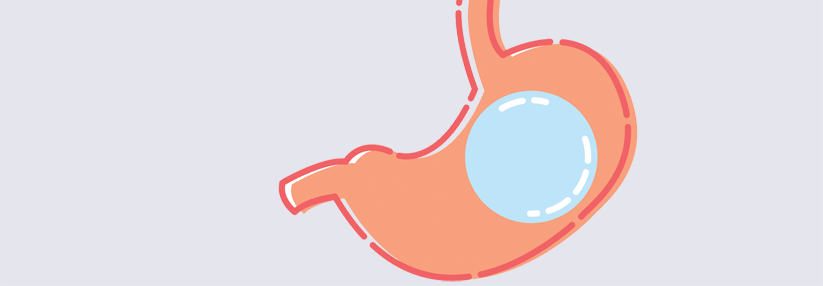

Bei Versagen der konservativen multimodalen Therapie oder Erfüllung bestimmter Kriterien (s. Kasten) kommen adipöse Erwachsene für einen bariatrischen Eingriff infrage. Konservative Maßnahmen gelten als erschöpft, wenn nach mindestens sechs Monaten umfassender Lebensstilinterventionen kein Gewichtsverlust > 15 % (bei einem BMI von 35–39,9 kg/m2) oder von > 20 % (bei einem BMI > 40 kg/m2) erreicht wurde. Voraussetzung für den Eingriff sind fehlende Kontraindikationen wie instabile psychopathologische Zustände, Substanzabhängigkeit, konsumierende und neoplastische Grunderkrankungen oder Schwangerschaften. Ein Kinderwunsch ist keine Kontraindikation. Allerdings sollte im Zeitraum der Gewichtsabnahme wegen drohender Malnutrition und Vitaminmangel beim Fetus eine Schwangerschaft konsequent vermieden werden. Ebenfalls nicht kontraindiziert ist die OP bei über 65-Jährigen oder chronisch-entzündlicher Darmerkrankung.

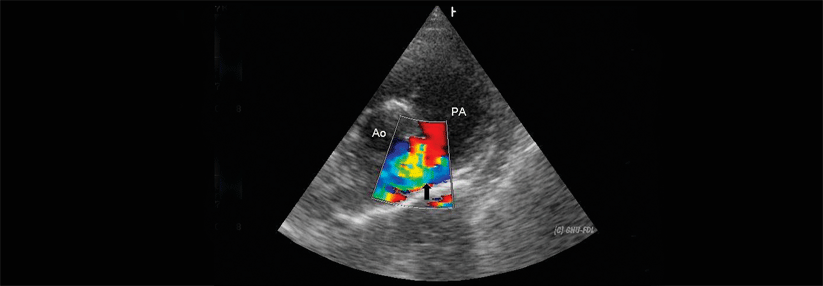

Langzeitdaten einer Studie zeigen, dass noch 20 Jahre nach dem bariatrischen Eingriff ein Gewichtsverlust von 30 kg verzeichnet und damit eine Reduktion des Gesamtkörpergewichts um 22,2 % erzielt werden konnte. In einer Metaanalyse mit mehr als 1,5 Mio. Personen wurden durch die Adipositaschirurgie Gesamtmortalität, kardiovaskuläre Mortalität, die Inzidenz von Diabetes mellitus Typ 2, Dyslipidämie und ischämischer Herzerkrankung verringert.

Quelle: Schalla MA, Stengel A. internistische praxis 2024; 68: 253-268