Plötzlicher Herztod bei Jugendlichen Keineswegs aus heiterem Himmel

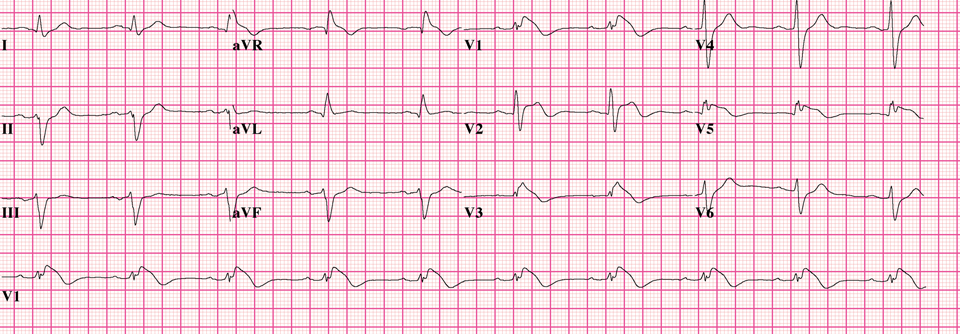

EKG eines Brugada-Syndroms Typ 1. Diese autosomal-dominant vererbte Erkrankung führt zu paroxysmalen ventrikulären Tachykardien bis hin zum Kammerflimmern. Betroffene sterben oft schon früh am plötzlichen Herztod.

© wikimedia/Cardionetworks

EKG eines Brugada-Syndroms Typ 1. Diese autosomal-dominant vererbte Erkrankung führt zu paroxysmalen ventrikulären Tachykardien bis hin zum Kammerflimmern. Betroffene sterben oft schon früh am plötzlichen Herztod.

© wikimedia/Cardionetworks

Ein vermutlich kardial bedingter Tod wird dann als plötzlicher Herztod bezeichnet, wenn der Betroffene innerhalb einer Stunde nach Beginn von Symptomen gestorben ist. Gleiches gilt, wenn eine Person unter dem Verdacht einer kardialen Todesursache leblos aufgefunden, aber in den 24 Stunden zuvor noch lebend gesehen wurde.

Die Inzidenz für den plötzlichen Herztod dürfte in Deutschland bei etwa 81 pro 100.000 Personen liegen. 39 % der Betroffenen sterben im Alter zwischen 15 und 65 Jahren. Gerade bei jüngeren Patienten liegt die Ursache recht häufig in einer hereditären Herzerkrankung, die − frühzeitig erkannt – grundsätzlich zu therapieren ist. Einen Überblick geben Dr. Britt Beckmann, Institut für Rechtsmedizin der Goethe-Universität Frankfurt, und Kollegen. Dabei legen die Autoren einen besonderen Fokus auf genetisch bedingte Arrhythmieerkrankungen.

In jungen Jahren ist oft eine Kardiomyopathie ursächlich

Auch wenn viele Betroffene aus scheinbar völliger Gesundheit heraus am plötzlichen Herztod sterben, lassen sich bei einigen zugrunde liegende Herzerkrankungen nachweisen. Während bei älteren Menschen in etwa 75−80 % der Fälle eine KHK dahintersteckt, ist es bei den unter 35-Jährigen in etwa 16 % eine Kardiomyopathie. Bei rund 40 % in dieser Altersgruppe bleibt der Grund ungeklärt. Wahrscheinlich spielen dann primäre hereditäre Arrhythmiesyndrome eine Rolle. Zu ihnen gehören das Long-QT-Syndrom, das Brugada-Syndrom, die sogenannte progressive conduction disorder, die seltenere katecholaminerge polymorphe ventrikuläre Tachykardie und die Short-QT-Syndrome.

Diesen Störungen liegen meist Funktionseinschränkungen von Ionenkanälen zugrunde, was – u.U. erst bei zusätzlichen externen Faktoren – zu plötzlichen Arrhythmien führt.

Neben den erblichen primären Rhythmusstörungen kennt man hereditäre strukturelle arrhythmogene Erkrankungen, darunter bestimmte Kardiomyopathien wie die hypertrophe, die arrhythmogene oder die familiäre dilatative Form. Auch Koronaranomalien oder die KHK können erblich bedingt sein. Der plötzliche Herztod auf der Basis solcher hereditären Krankheiten lässt sich meist durch eine plötzliche ventrikuläre Tachykardie mit Kammerflimmern und schließlich Asystolie erklären. Externe Faktoren sind dabei oft entscheidend, etwa Elektrolytstörungen, Stress, bestimmte Medikamente, Ischämie oder Fieber.

Im Sinne einer Früherkennung ist eine sorgfältige Diagnostik anzuraten, wenn bestimmte Symptome auf eine kardiale Genese hinweisen. Als Warnzeichen gelten Krampfanfälle ohne passenden EEG-Befund oder wahrscheinlich arrhythmogen bedingte Synkopen, vor allem nach Triggern wie plötzlichem Stress, Sprüngen ins kalte Wasser oder nach einem schrillen Ton.

Bei ungeklärten familiären Todesfällen hellhörig werden

Auch Herzinsuffizienz oder Schrittmacherpflichtigkeit bei unter 50-Jährigen sollten an eine hereditäre Herzerkrankung denken lassen. Gleiches gilt für plötzliche ungeklärte Todesfälle in der Familie, etwa unerklärliche Verkehrsunfälle, Ertrinken oder plötzlicher Kindstod. Eine sorgfältige Untersuchung inklusive Ruhe-12-Kanal- oder auch einem Belastungs-EKG können Hinweise geben. Je nach ursächlicher Erkrankung sind, auch bei asymptomatischen Patienten, bestimmte EKG-Veränderungen typisch, die manchmal nur intermittierend auftreten. Ein Langzeit-EKG, eine Echokardiografie und gegebenenfalls eine MRT vervollständigen die Untersuchung.

Diagnostisch führt die Kardiogenetik weiter, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten stark weiterentwickelt hat. Sie ermöglicht oft die Einschätzung des individuellen Risikos und die Auswahl einer personalisierten Therapie. Inzwischen gehört die genetische Untersuchung zur Routinediagnostik, wenn eine vermutlich erbliche Erkrankung mit erhöhtem Risiko für eine fatale Arrhythmie vorliegt. Mittels Next-Generation-Sequencing-Technologien lassen sich viele infrage kommende Genveränderungen gleichzeitig testen.

Um die Fülle der möglichen Ergebnisse beurteilen zu können, ist die Expertise eines Fachzentrums nötig. Zudem sollte eine Gendiagnostik nur gezielt erfolgen, um Überdiagnosen zu vermeiden. Dabei geht man weniger von einer mono- als vielmehr einer poly- oder oligogenetischen Genese der hereditären Arrhythmieerkrankungen aus. Manche Befunde dienen nicht nur der Diagnosesicherung, sondern unterstützen die Therapieentscheidungen. Allerdings lässt sich eine solche Krankheit per Gendiagnostik längst nicht bei jedem Betroffenen eindeutig identifizieren. Deshalb bleibt die gründliche klinisch-kardiologische Untersuchung unerlässlich. Erst die Zusammenschau der Befunde erlaubt Empfehlungen zur Prävention oder Therapie. Sie reichen von der Meidung bekannter Auslöser über die medikamentöse Einstellung und die Schrittmacherimplantation bis hin zur sehr seltenen Herztransplantation.

Quelle: Beckmann B et al. Hessisches Ärzteblatt 2023; 84: 610-617