CAR-T-Zell-Therapie Paul-Ehrlich-Institut arbeitet Malignomfälle auf

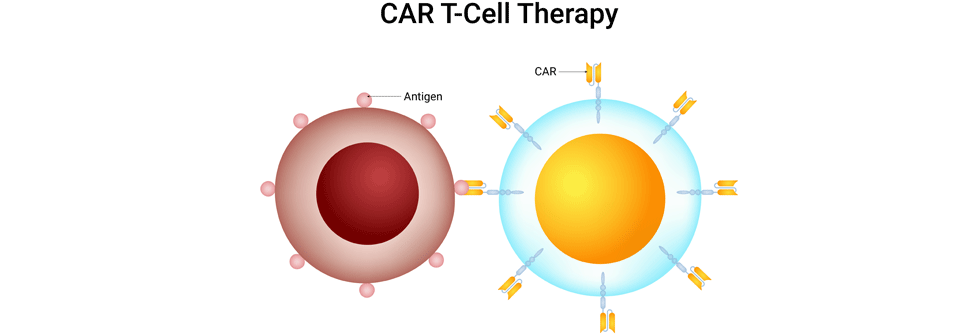

Die Therapie mit CAR-T-Zellen erobert neben der Krebsbehandlung immer weitere Gebiete.

© twinklepicture - stock.adobe.com

Die Therapie mit CAR-T-Zellen erobert neben der Krebsbehandlung immer weitere Gebiete.

© twinklepicture - stock.adobe.com

Ein Expertenteam vom Paul-Ehrlich-Institut hat vier Fälle analysiert und die Problematik rund um die Pharmakovigilanz bei gentherapeutischen Produkten beleuchtet.

Die Therapie mit CAR-T-Zellen erobert neben der Krebsbehandlung immer weitere Gebiete. Auch in der Rheumatologie feiert man damit bei zahlreichen Indikationen erstaunliche Erfolge. Doch es gibt inzwischen Hinweise, dass diese Form der Gentherapie zu sekundären Tumoren führen könnte. In einem Rote-Hand-Brief hatte das Paul-Ehrlich-Institut im Juli 2024 über das Auftreten sekundärer Malignome mit T-Zell-Ursprung, einschließlich CAR*-positiver Malignome, informiert. Sie waren nach der Behandlung hämatologischer Malignome mittels CAR-T-Zell-Therapie beobachtet worden. Patientinnen und Patienten, die eine solche Therapie erhalten, sollen deshalb lebenslang auf sekundäre Malignome hin überwacht werden.

Die vier dem Paul-Ehrlich-Institut bis April 2024 gemeldeten Fälle wurden nun in puncto Kausalität von einem Team um Dr. Philipp Berg, Abteilung Sicherheit von biomedizinischen Arzneimitteln und Diagnostika am Paul-Ehrlich-Institut in Langen, analysiert.

Erschwerte Analyse durch individuelle Risikofaktoren

Drei Mal hatte es sich um ein T-Zell-Lymphom gehandelt, im vierten Fall um eine Lymphozytose mit CAR-Expansion, aber ohne T-Zell-Malignität. In allen vier Fällen war eine insertionale Mutagenese vermutet worden. Doch die Bewertung einer Kausalität stellt bei derart fortschrittlichen Therapien eine Herausforderung dar, schreibt das Team. Vor allem patienten- und produktspezifische Risikofaktoren sowie unvollständige Daten erschweren die Analyse.

Auch bei den benannten vier Fällen variierte die verfügbare Datenbasis erheblich. Insgesamt stufte das Team die Kausalität zwischen der Immuntherapie und der T-Zell-Malignität in einem Fall als möglich, bei einem als wahrscheinlich, bei einem als bedingt wahrscheinlich und beim vierten Fall als unwahrscheinlich ein. Die Forschenden weisen darauf hin, dass T-Zell-Neoplasien aufgrund ihrer Seltenheit und Variabilität generell schwer zu diagnostizieren sind, was vermutlich zu einer Unterberichterstattung führt.

Etablierte Vigilanzkriterien reichen nicht mehr aus

Die etablierten Kriterien für die Beurteilung unerwünschter Effekte von Arzneimitteln reichen für die Gentherapien nicht aus, schreibt das Autorenteam. Um nach einer CAR-T-Zell-Behandlung eine von T-Zellen ausgehende sekundäre Malignität besser beurteilen zu können, sind mehr Daten erforderlich. Dazu gehören molekulare Tests auf das Vorhandensein des Vektors an Tumorproben, dessen Integrationsorte im Genom und das Genexpressionsprofil. Idealerweise werden diese Aspekte bereits bei der Probenentnahme und der Wahl geeigneter Testmethoden berücksichtigt.

*chimärer Antigenrezeptor

Quelle: Berg P et al. EMBO Mol Med 2025; doi: 10.1038/s44321-024-00183-2