Virale oder bakterielle Ursache? Tonsillopharyngitis sinnvoll behandeln und Ansteckungsrisiko richtig einschätzen

Wenn das Kind eine Streptokokkeninfektion hat, aber noch fit genug zum Spielen ist, sollte auf eine Antibiose verzichtet werden.

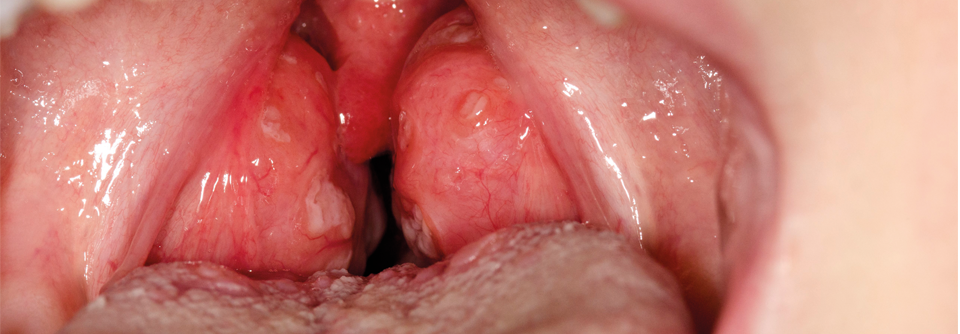

© Science Photo Library / Marazzi, Dr. P.

Wenn das Kind eine Streptokokkeninfektion hat, aber noch fit genug zum Spielen ist, sollte auf eine Antibiose verzichtet werden.

© Science Photo Library / Marazzi, Dr. P.

Meist wird eine Tonsillopharyngitis im Kindesalter durch eine Infektion mit z. B. Rhino- oder Adenoviren verursacht. Weitaus seltener handelt es sich um eine bakterielle Infektion, dann in erster Linie mit Streptokokken der Gruppe A. Entsprechend ist eine Antibiotikatherapie nur in ausgewählten Fällen angezeigt.

Virale und bakterielle Infekte mit ähnlichen Beschwerden

Doch häufig ähneln oder überlagern sich die Symptome einer viralen und einer bakteriellen Tonsillopharyngitis. Hierzu zählen unter anderem Halsschmerzen, Fieber, Schluckbeschwerden sowie geschwollene, gerötete Tonsillen, evtl. mit Eiterstippchen. Darüber hinaus können Beschwerden wie Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und Ohrenschmerzen hinzukommen.

Prof. Dr. Johannes Liese von der Kinderklinik des Universitätsklinikums Würzburg und Dr. Nicole Töpfner von der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden betonen die Bedeutung der ärztlichen Einschätzung der Erkrankung. Denn auf ihr baut nicht nur die Behandlung auf, sondern auch die Entscheidung, wann das Kind wieder in Gemeinschaftseinrichtungen zugelassen werden darf – ein Faktor, der für Eltern oft eine große Bedeutung hat.

Nach Ansicht des Autorenteams ist ein Streptokokken-A-Schnelltest bzw. eine weiterführende Diagnostik nur bei Kindern mit schwerer Erkrankung sinnvoll. Entscheidend sind dabei Warnzeichen bei den klinischen Befunden und die ärztliche Einschätzung des Schweregrads der Erkrankung (z. B. Kind spielt noch, trinkt regelmäßig, ist nicht apathisch). Wegweisend für das weitere Vorgehen ist letztendlich die Frage, ob eine Antibiotikatherapie seitens der Ärztin oder des Arztes erwogen wird. Bei der Entscheidungsfindung können klinische Scores, wie der altersadaptierte McIsaac-Score, der Centor-Score oder der Fever-Pain-Score, hilfreich sein. Gemäß der S3-Leitlinie „Halsschmerzen“ der AWMF* und der DGPI** sollte ab einem McIsaac-Score von 3 ein Streptokokken-A-Schnelltest aus einem Rachenabstrich erwogen werden.

Noch Fragen?

Noch Fragen zur Streptokokkenangina? Dann lesen Sie unser Online-FAQ .

Das Expertenduo betont jedoch, dass ein positiver Schnelltest nicht per se eine Antibiotikatherapie bedingt. Diese sei nur dann indiziert, wenn gleichzeitig ein entsprechend schwerer Krankheitszustand gegeben ist. In der Mehrzahl der Fälle klingen die Beschwerden einer Tonsillopharyngitis nach wenigen Tagen bereits wieder ab. Deshalb ist in der Regel eine symptomatische Behandlung, beispielsweise mit Schmerzmitteln oder fiebersenkenden Medikamenten, völlig ausreichend.

Laut den aktualisierten Empfehlungen des Robert Koch-Instituts dürfen Kinder 24 Stunden nach Einleitung einer Antibiotikatherapie in eine Gemeinschaftseinrichtung zurückkehren, wenn sie fieberfrei sind und sich die klinischen Anzeichen gebessert haben. Dies gilt seit 2023 ebenfalls für Fälle, in denen auf eine Antibiotikatherapie verzichtet wurde. Die fieberfreien Kinder sollten in einem gutem Allgemeinzustand sein und keine Symptome haben, die auf eine anhaltende Ansteckungsgefahr hinweisen.

Vernünftiges Augenmaß bei Beteiligten ist das A und O

Um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, ist die Umsetzung von Standardhygienemaßnahmen (z. B. Händewaschen, Husten in die Ellenbeuge) in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas und Schulen wichtig. Darüber hinaus ist ein vernünftiges Augenmaß aller Beteiligten (Ärztinnen und Ärzte, Mitarbeitende in Gemeinschaftseinrichtungen, Eltern) essenziell. Eine schriftliche Bescheinigung vonseiten der Ärztinnen und Ärzte über die Nichtansteckungsfähigkeit sei aber nicht zielführend und nicht erforderlich, heißt es in der Übersichtsarbeit.

* Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften

** Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie

Quelle: Liese J, Töpfner N. Monatsschr Kinderheilkd 2024; 172: 1072-1077; DOI: 10.1007/s00112-024-02080-x