Vestibuläre Schwannome: einseitiger Hörverlust weist auf den Tumor hin

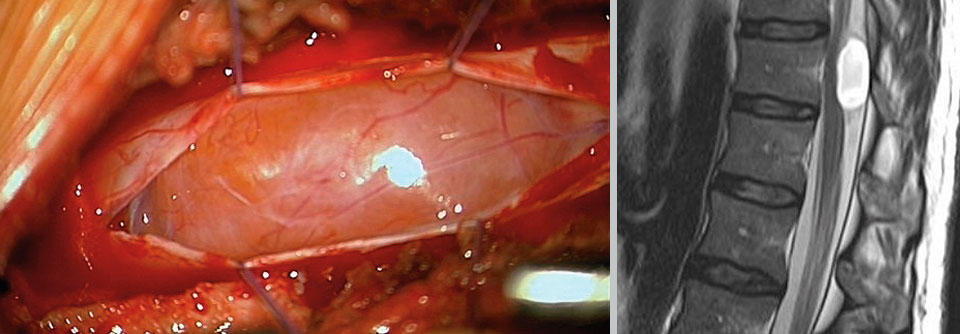

In der MRT stellt sich ein kontrastmittelaufnehmendes vestibuläres Schwannom dar.

© Science Photo Library/Living Art Enterprises, LLC

In der MRT stellt sich ein kontrastmittelaufnehmendes vestibuläres Schwannom dar.

© Science Photo Library/Living Art Enterprises, LLC

Vestibuläre Schwannome machen etwa 8 % aller intrakraniellen Tumoren aus. Sie gehen von den Schwann’schen Zellen im vestibularen Anteil des 8. Hirnnerven (N. vestibulocochlearis) aus, zu mehr als 95 % handelt es sich um sporadische unilaterale Schwannome. Wesentlich seltener treten die Tumoren im Rahmen von genetischen Störungen wie der Neurofibromatose Typ 2 auf. Der Anstieg der Inzidenz in den letzten Jahren betrifft besonders Menschen über 70 Jahre. Dr. Matthew Carlson und Dr. Michael Link von der Mayo Clinic in Rochester führen das zum großen Teil auf eine verbesserte neurodiagnostische Bildgebung zurück. Heute werden die Schwannome oft zufällig und früh in der kontrastmittelverstärkten MRT entdeckt. Zum Diagnosezeitpunkt haben die Tumoren eine deutlich geringere mittlere Größe als früher.

Mit 90 % das häufigste Symptom ist der einseitige sensorineurale Hörverlust, gefolgt von Schwindel, Gleichgewichtsstörungen und asymmetrischem Tinnitus. Trotz der Beteiligung des Vestibularisnerven kommt es aber eher selten zu einer ausgeprägten, anhaltenden Schwindelsymptomatik. Das führt man darauf zurück, dass die Tumoren sehr langsam wachsen, was Raum für eine zentrale Kompensation der Gleichgewichtsstörungen lässt.

Tumorgröße korreliert nicht mit Symptomschwere

Sehr große Schwannome können zur Kompression von Hirnstamm und Kleinhirn führen. Die möglichen Folgen: sensorische Trigeminusstörungen, zerebelläre Dysmetrie und ein langsam zunehmender Hydrozephalus ohne Bewusstseinsstörungen. Weitere Hirnnerven wie der N. facialis oder der motorische Trigeminusanteil sind in Einzelfällen beteiligt – das sollte aber eher an Alternativdiagnosen wie Schwannome anderen Ursprungs oder Meningeome denken lassen.

Zwischen Tumorgröße und Ausprägung der Symptome wie Hörverlust, Schwindel und Tinnitus besteht nur eine geringe Assoziation und auch eine Progression der Symptome weist nicht unbedingt auf ein Tumorwachstum hin. Eine Überwachung anhand der Symptome im Rahmen einer „Wait-and-See“-Strategie eignet sich daher nur bedingt – vielmehr sollten regelmäßige Bildgebungen erfolgen.

Als Goldstandard in der Diagnostik gilt das dünnschichtige gadoliniumverstärkte MRT, mit dem sich Schwannome bis 2 mm Durchmesser nachweisen lassen. Bei Patienten mit plötzlichem einseitigem sensorineuralem Hörverlust liegt die Wahrscheinlichkeit, im MRT ein Schwannom zu entdecken, zwischen 1 und 5 %. Meist fällt das radiologische Bild so eindeutig aus, dass eine bestätigende Biopsie unnötig ist.

In der Therapie des vestibulären Schwannoms muss berücksichtigt werden, dass es häufig mit einer geringen Morbidität und nicht unbedingt mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko einhergeht. Gerade bei älteren Patienten mit sehr kleinen Befunden und gering ausgeprägter Symptomatik kann sich eine „Wait-and-Scan“-Strategie anbieten. So weiß man heute, dass nur 22–48 % der Tumoren überhaupt weiterwachsen – vor allem, wenn sie initial einen Durchmesser < 1,5 cm aufweisen und im zerebello-pontinen Winkel liegen. Sechs Monate nach der Diagnose sollte dann eine Evaluation mit MRT und Audiogramm erfolgen. Gibt es hier keine Hinweise auf eine Progression, wird meist eine jährliche Untersuchung über die nächsten fünf Jahre angeraten. Aufgrund des unvorhersagbaren Tumorverhaltens sollten die Patienten aber lebenslang weiter überwacht werden. Probleme bereitet manchmal ein langsam zunehmender Hörverlust, ohne dass der Tumor wächst.

Zeigen die Untersuchungen eine eindeutige Größenzunahme, kommt eine radio- oder mikrochirurgische Entfernung infrage. Für die Radiochirurgie eignen sich in der Regel Schwannome im zerebello-pontinen Winkel mit einem Durchmesser < 3,0 cm. Die Bestrahlung kann einmalig oder in fraktionierten Dosen erfolgen und hat eine Erfolgsrate von 90 %, was den Wachstumsstopp angeht. Bei 50–70 % der Patienten gelingt es in den meisten Zentren, die Hörfähigkeit zu bewahren.

Eine mikrochirurgische Resektion über verschiedene Zugänge bietet immer eine Option. In jedem Fall ist sie bei großen Tumoren mit symptomatischer Hirnstammkompression, Hydrocephalus oder Trigeminusstörungen indiziert. Als Ziel nennen die Autoren die maximale Tumorentfernung mit Erhalt der neurologischen Funktion, wozu ein Nervenmonitoring während des Eingriffes beiträgt. Wichtig: Hörverlust und vestibuläre Störungen bleiben auch nach operativer Sanierung häufig bestehen.

Manchmal wird eine intensive postoperative Rehabilitation erforderlich. Das betrifft vor allem Patienten mit einer permanenten Fazialisparese nach der Resektion großer Tumoren sowie solche mit – häufig multifaktoriell bedingten – bilateralen Hörstörungen, Schwindel und Gleichgewichtsstörungen.

Quelle: Carlson ML, Link MJ. N Engl J Med 2021; 384: 1335-1348; DOI: 10.1056/NEJMra2020394