Was die Kardio-MRT inzwischen leisten kann

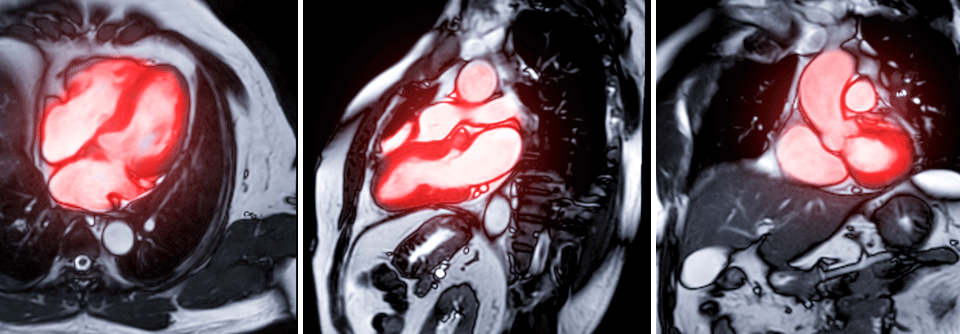

Bereits in frühen Stadien einer Erkrankung liefert das Kardio-MRT zuverlässige Daten für die Diagnostik.

© iStock/mr.suphachai praserdumrongchai

Bereits in frühen Stadien einer Erkrankung liefert das Kardio-MRT zuverlässige Daten für die Diagnostik.

© iStock/mr.suphachai praserdumrongchai

Aus der kardiologischen Diagnostik ist die Magnetresonanztomographie nicht mehr wegzudenken. Einer von vielen Vorteilen liegt in der hohen Reproduzierbarkeit des Verfahrens. Doch leider erschwert die restriktive Politik der Kostenträger trotz exzellenter Evidenz die breite Anwendung in der Praxis, kritisieren Dr. Julia Vietheer von der Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim und Kollegen.

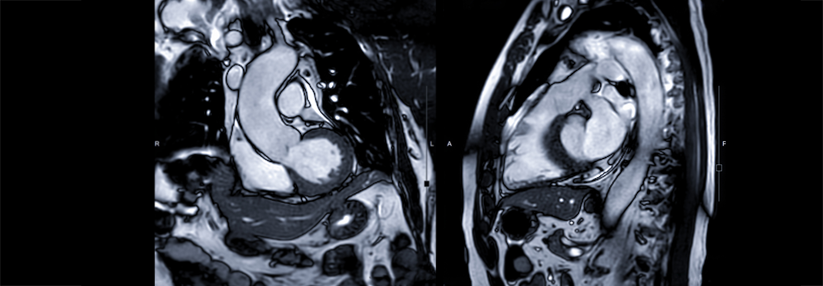

Als einzige bildgebende Methode kann die Kardio-MRT die verschiedenen Gewebeveränderungen charakterisieren, z.B. Infarktnarben oder Myokarditiden. Klassischerweise gelingt das mit der Technik des „Late Gadolinium Enhancement“. Aus gesundem Gewebe wird das Kontrastmittel Gadolinium zügig ausgewaschen. Bei einer fokalen Fibrose z.B. ist der Extrazellularraum vergrößert, sodass man sie in diesem Bereich etwa 10 bis 20 Minuten nach der Gabe noch deutlich erkennt. Bei diffusen Fibrosen stößt die Technik allerdings an ihre Grenzen.

Diffuse Gewebeveränderungen können bereits in frühen Stadien diverser Erkrankungen auftreten (diabetische Nephropathie, Hypertonie, dilatative Kardiomyopathie). Inzwischen gibt es mit dem T1- und T2-Mapping parametrische Messmethoden, mit denen sich u.a. auch diese Fibrosen und der Wassergehalt des Herzmuskels quantifizieren lassen. Akute inflammatorische Prozesse zeichnen sich durch eine erhöhte T1- und T2-Relaxationszeit aus. Die T1-Relaxationszeit sagt bei Kardiomyopathien zusätzlich zur Ejektionsfraktion sogar etwas über die Prognose aus (erhöhte Werte ungünstig).

Der Strain ist ein sensiblerer Funktionsparameter als die EF

Zur Beurteilung der Herzfunktion gilt die MRT als Goldstandard. Der Strain als recht neuer Funktionsparameter erweitert die klassische quantitative Volumetrie und zeigt subtile globale oder regionale Veränderungen, bevor die Ejektionsfraktion (EF) visuell eingeschränkt ist, erklären die Autoren. Gemessen wird dabei die prozentuale Verkürzung (longitudinal und zirkumferentiell) oder Verdickung (radial) des Myokards.

In frühen Stadien einer Herzkrankheit ist vor allem der longitudinale Strain reduziert. Der Strain und seine Veränderung pro Zeiteinheit können zudem als Surrogatparameter der diastolischen Funktion dienen. Berechnet wird der Parameter nach dem MR-Scan. Die Untersuchungszeit verlängert sich also nicht. Und: Auch ältere Bilddaten können retrospektiv mit dieser Technik quantifiziert werden.

Ein weiteres Einsatzgebiet der Magnetresonanztomographie stellt die kardiale Ischämiediagnostik dar. Das genaueste Verfahren hierzu ist den Experten zufolge die Vasodilatator-Stress-Perfusions-MRT. Beim chronischen Koronarsyndrom spielt die Perfusionsdiagnostik eine zentrale Rolle. In der diagnostischen Genauigkeit liegt die MRT gleichauf mit der PET und schneidet besser ab als z.B. die Stress-Echokardiographie. Ein zusätzlicher Vorteil: Mittels Kardio-MRT ließe sich bei Patienten mit hoher Vortestwahrscheinlichkeit ein großer Teil der invasiven Koronarangiographien vermeiden. Das zeigte die MR-INFORM-Studie.

Fraktionelle Flussreserve und MRT offenbar gleichwertig

In dieser Untersuchung unterzogen sich Teilnehmer mit stabiler Angina pectoris entweder direkt einer invasiven Messung der funktionellen Flussreserve (FFR) oder erhielten zunächst ein MRT. Eine FFR-relevante Ischämie hatten nur 45,9 % in der Angiographiegruppe und bei nur 40,5 % in der MRT-Gruppe ergab sich die Indikation zur Revaskularisierung. Beim primären kombinierten Endpunkt (Ereignisrate binnen eines Jahres) war das MR-basierte Vorgehen dem FFR-basierten nicht unterlegen.

Quelle: Vietheer JM, Hamm CW, Rolf A. „Aktueller Stellenwert der Kardio-MRT in Diagnostik und Therapie“, Dtsch Med Wochenschr 2021; 146: 461-465; DOI: 10.1055/a-1218-8972