Postnukleotomiesyndrom Wenn Rückenschmerzen kein Ende nehmen

Bei chronischem Rückenschmerz nach einer Wirbelsäulenoperation ist ein weiterer Eingriff möglichst zu vermeiden.

© iStock/pastorscott

Bei chronischem Rückenschmerz nach einer Wirbelsäulenoperation ist ein weiterer Eingriff möglichst zu vermeiden.

© iStock/pastorscott

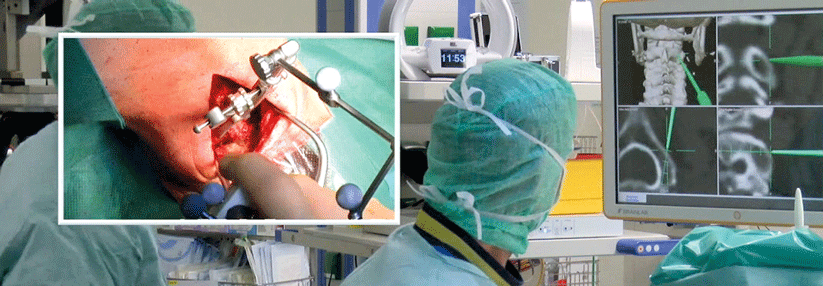

Nach einem Wirbelsäuleneingriff klagen mehr als 20 % der Patienten über anhaltende Beschwerden – sie sind „Schmerzchroniker“ und oft dauerhaft behandlungsbedürftig, betont Dr. Thorsten Luecke vom Verbundkrankenhaus Linz-Remagen. Die persistierenden Schmerzen im Rücken- und Beinbereich werden als Postnukleotomiesyndrom bezeichnet. Im Englischen spricht man, vielleicht treffender, vom „failed back surgery syndrome“ (FBSS).

Grundsätzlich kann jeder Eingriff postoperative Schmerzen nach sich ziehen – auch ein handwerklich korrekt durchgeführter. Doch haben Aspekte wie die Erfahrung des Operateurs, Art und Dauer der Vorbehandlungen sowie die Infrastruktur des Krankenhauses entscheidenden Einfluss auf den Therapieerfolg. Folgende Faktoren nennt Dr. Luecke als maßgebliche Ursachen für die Entwicklung eines FBSS:

- nicht adäquate OP-Indikation

- fehlerhaft durchgeführte OP

- neu entstandene Schmerzquelle (z.B. durch Narbenbildung, iatrogene Nervenverletzung oder postoperative Instabilität)

Auch das zugrunde liegende Krankheitsbild sowie potenzielle Komorbiditäten können den Verlauf nach einer Wirbelsäulenintervention beeinflussen. Übergewicht, Rauchen, Diabetes, Osteoporose und ein inaktiver Lebensstil wirken sich in vielen Fällen negativ auf das OP-Ergebnis aus. Zudem hängt der Behandlungserfolg in nicht unerheblichem Maß von der Gemütsverfassung und Lebenseinstellung des Patienten ab: Ist dieser mit seiner beruflichen oder privaten Situation unzufrieden, steigt die Wahrscheinlichkeit für chronische Rückenprobleme deutlich an.

Zu viele Wirbelsäulenoperationen?

Die Kassen zahlen oft nicht für minimal-invasive Therapien

Auch den Kostenträgern gibt Dr. Luecke eine Mitschuld, denn häufig lehnen sie minimal-invasive Therapiealternativen wie Neuromodulation (spinal cord stimulation, SCS) oder periradikuläre Therapie ab, durch die ein offener Eingriff in vielen Fällen verhindert werden könnte. Wichtig zu wissen ist, dass jede weitere Operation die Erfolgsaussichten schmälert: Bei Spinalkanalstenose oder komprimierendem Bandscheibenvorfall hat – nach entsprechender Vorbehandlung – eine fachgerecht durchgeführte erste Operation immerhin eine Erfolgsrate von ca. 60–70 %. Beim zweiten Eingriff sinkt die Quote auf unter ein Drittel, beim dritten auf weniger als ein Fünftel, warnt Dr. Luecke. Zur Behandlung des FBSS empfiehlt der Kollege zunächst konservative multimodale Maßnahmen. Bringt das keinen Erfolg, kommt die interventionelle Schmerztherapie ins Spiel: Seit einigen Jahren steht die SCS als leitlinienkonforme Therapieoption zur Verfügung. Sie kann die Weiterleitung von Schmerzsignalen auf spinaler Ebene reduzieren und dadurch selbst bei über Jahre chronifizierten Schmerzen Abhilfe schaffen– insbesondere wenn sie neuropathischer Art sind, Ansprechraten werden mit bis zu 80 % angegeben. In einer Studie führte die SCS im direkten Vergleich mit Re-Operationen zu signifikant besseren Ergebnissen. Bei einigen FBSS-Fällen kann eine operative Revision aber dennoch sinnvoll sein. Hierzu zählt z.B. die eindeutig morphologische Zuordnung eines ausgedehnten Prolapsrezidivs oder einer foraminalen Enge.Quelle: Luecke T. Schmerzmedizin 2021; 37: 36-39