„DataBox“ heißt ein Vorhaben von Ärzten und Wissenschaftlern zusammen mit den Unternehmen SAP und Siemens Healthineers. Ziel sind Strukturen und Werkzeuge für ein patientenzentriertes Gesundheitsdaten-Management. Das vom Bundesforschungs- und Bundesgesundheitsministerium geförderte Projekt startete 2018. Professor Dr. Christof von Kalle, ehemaliger Direktor des NCT Heidelberg und Leiter der Abteilung Translationale Onkologie des Deutschen Krebsforschungszentrums, gibt einen Einblick.

Was darf ein Patient von dem Projekt DataBox erwarten? Wie kann er mitmachen?

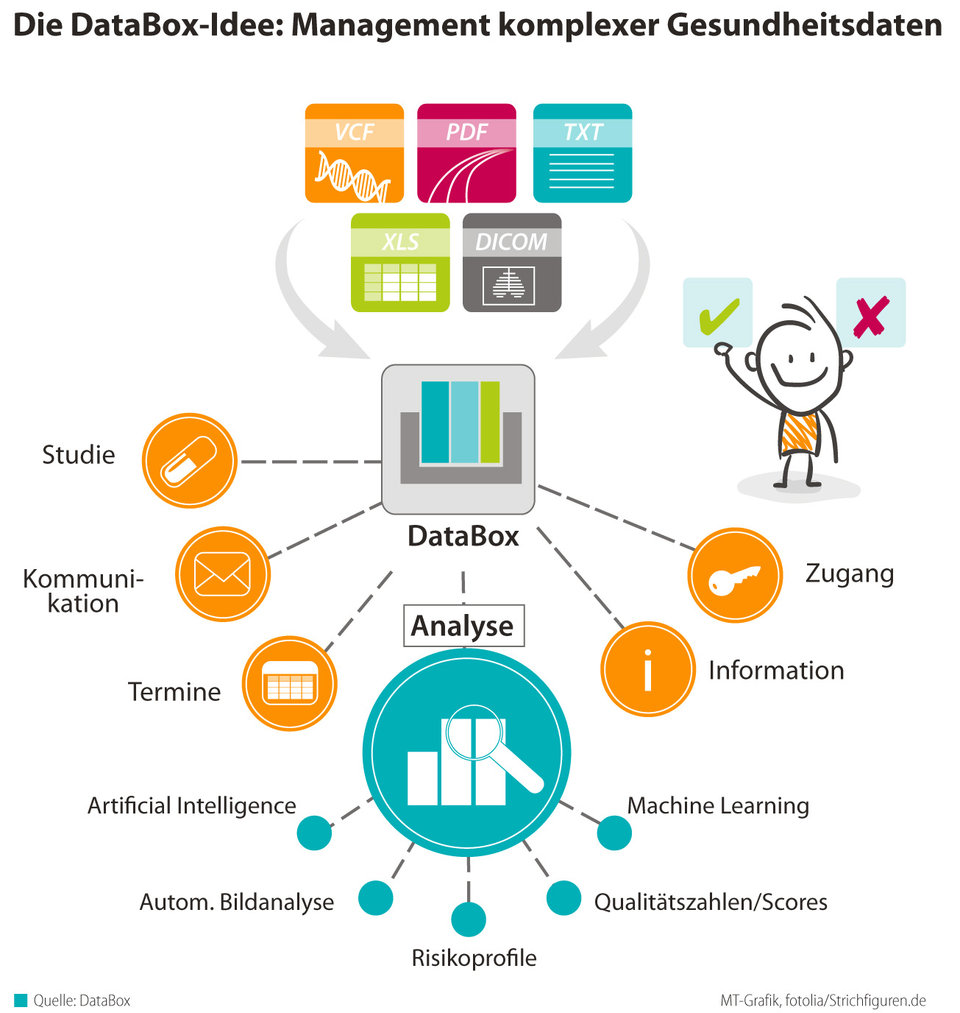

Prof. Dr. Christof von Kalle: Die DataBox ist ein nutzerzentrierter Datenspeicher. Das System versetzt den Patienten in die Lage, seine Gesundheitsdaten, deren Eigentümer er ja ist, in einem sicheren Raum selbst zu verwalten.

Das Projekt ist auf rund drei Jahre anlegt. Wir testen derzeit einen Prototyp. Wir haben gerade die ersten Patienten befragt, wie er ihnen gefällt und ob er gut nutzbar ist.

Es handelt sich hierbei um eine Machbarkeitsstudie, die eine große Diagnose- und Therapiestudie des nationalen Netzwerks Genomische Medizin Lungenkrebs ergänzt, an der 22 Zentren und mit diesen vernetzte Kliniken und Praxen teilnehmen. Zur Zahl der letztlich involvierten Einrichtungen kann ich noch keine Aussage treffen. Wir wollen bis zu 4000 Patienten mit Lungenkrebs anbieten, ihre Daten probehalber mit diesem System selbst zu verwalten.

Wer hat bei dem Projekt welche Aufgabe?

Prof. von Kalle: Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg und das Deutsche Krebsforschungszentrum kooperieren hier mit SAP und Siemens Healthineers. Die akademischen Partner führen die Studie durch, stellen damit den Kontakt zu den Patienten her. Die kommerziellen Partner erstellen die elektronischen Werkzeuge: SAP das Speichersystem, also das Frontend, das der Anwender sieht, und die Datenbank. Siemens steuert Software bei, mit der sich Nicht-Text-Formate, etwa Dateien aus der Bildgebung, verarbeiten lassen. Die beiden Unternehmen speichern auch die Informationen in zertifizierten Datenzentren innerhalb der EU.

An die derzeit laufende Startphase wird sich eine zweijährige Skalierungs- und Erprobungsphase anschließen, in der wir die ersten Hürden überwinden und inhaltlich arbeiten, also Fragen nachgehen wie: Wo ist der größte Bedarf? Wie wird das System benutzt? Wo gibt es funktionelle Lücken? In welchen Bereichen entstehen für die Patienten subjektive und objektive Vorteile?

Gelingt es nachzuweisen, dass das Gesundheitsmanagement von Patienten mit einem solchen Angebot verbessert werden kann, sollte am Projektende dessen Übergang in die Regelversorgung stehen. Also das Errichten einer gemeinnützigen Gesellschaft, die sich um die rechtliche und technische Sicherheit des Angebots kümmert, und die mithilfe von Selektivverträgen für wirtschaftliche Unabhängigkeit sorgt.

Welche Daten werden in der DataBox abgelegt und von wem?

Prof. von Kalle: Wir versuchen, alle Arten digitaler Information für den Patienten verfügbar zu machen. Anfangs wird eine sehr speicherintensive Bildgebung nicht direkt hochgeladen, sondern nur verlinkt werden können. Auch die Rohdaten einer Genomuntersuchung wird man zunächst nicht hochladen können. Aber alles, was an Befunden, Ergebnissen und dergleichen verfügbar ist, soll gespeichert werden können.

Wir werden sehen, welche Formate gebräuchlich sind und für diese weitere Services anbieten. Es wird zum Beispiel einen Dicom-Viewer geben, also eine Betrachtungssoftware für medizinische Bilder. Ärzte nutzen eine Profi-, Patienten eine einfache Version. Damit können sie Ultraschall-, CT- und MRT-Aufnahmen und so weiter anschauen.

Den beteiligten Kliniken und Arztpraxen stellen wir sowohl Schnittstellen als auch Websites für Up- und Downloads zur Verfügung. Die an der Behandlung des Patienten beteiligten Gruppen können das Angebot dann transsektoral nutzen.

Dieser Wust an Dokumenten und Dateiformaten, der sich im Laufe der Behandlung aus verschiedenen Quellen ansammelt – wie wird er für einen Arzt strukturiert nutzbar?

Prof. von Kalle: Die Dateien lassen sich chronologisch sortieren, aber auch nach Art des Files und der Untersuchung. Man erkennt beispielsweise direkt, ob CT- oder MRT-Bilder eingestellt wurden. Das System erlaubt es auch, Namen zu vergeben, damit man Dinge wiederfindet.

Muss der Arzt für einen Upload einen Extra-Aufwand betreiben oder lässt sich das quasi automatisch aus der Klinik- oder Praxisverwaltungssoftware heraus erledigen?

Prof. von Kalle: Die Antwort lautet: jein. Es hängt davon ab, welche Formate er verwendet und wie flexibel sein System ist. Es gibt leider immer noch Systeme mit wenig Kompatibilität, die sehr stark mit internen Dateiformaten arbeiten. Wir reden mit Softwareherstellern über eine Zusammenarbeit, um für die gebräuchlichsten Systeme Schnittstellen zu schaffen. Das werden wir in der ersten Testphase aber wohl nur in Musteranwendungen hinbekommen.

Der overengineerte Ansatz, von Beginn an alles bis auf die Stelle hinterm Komma festzulegen, ist im deutschen Gesundheitswesen, so muss man aufgrund der Erfahrungen sagen, fast schon gescheitert. Es bedarf einer iterativen Entwicklung.

Dabei ist die DataBox auch für andere Indikationen offen?

Prof. von Kalle: Ja. Wir suchen eine nutzerzentrierte Anwendung. Das geschieht jetzt in der Onkologie. Hier haben wir eine besonders komplexe Gemengelage. Bei der Behandlung von Patienten mit Lungenkrebs fallen durch die molekulare Diagnostik und die Bildgebung große Datenmengen an und das Interesse der Patienten, ihren Datenbestand vollständig bereithalten und verstehen zu können, ist sehr groß.

Aber wir wollen mittelfristig sozusagen diagnoseagnostisch sein und die Anwendungsbereiche nicht festlegen. Ich denke hier an eine universelle Plattform mit fachspezifischen Strukturen, die Patientenregister oder eigene Datenformate enthalten, also zum Beispiel Blutzuckermesswerte bei Diabetes oder die Inhalte von Fragebögen.

Wie passt Ihr Angebot zu den Gesundheitsakten der Krankenversicherer? Wird ein Versicherter künftig mehrere eAkten nutzen müssen?

Prof. von Kalle: Wir möchten zur Bildung eines „Ökosystems“ beitragen. Die Patienten sollen künftig frei entscheiden können, welchen akkreditierten – also qualitativ sicheren und verlässlichen – Dienstleistern sie Teile ihrer Gesundheitsdaten zur Verwahrung oder für bestimmte Zwecke zur Verfügung stellen. Dafür wollen wir ihnen Werkzeuge geben. Das könnte etwa für Patienten interessant sein, die auch Services nutzen möchten, die eine Kasse nicht anbietet. Die Angebote werden in der Zukunft stark differenzieren.

Wer neben den an der Behandlung beteiligten Ärzten und Krankenhäusern könnte diese Daten nutzen – auch Wissenschaftler und die Industrie für die Forschung?

Prof. von Kalle: Das ist nicht das primäre Ziel. Wenn der Patient das aber möchte, sollte es dafür einen elektronischen Zustimmungsweg geben. Es wäre zu definieren, unter welchen Bedingungen und für welche Anlässe bei ihm angefragt werden darf. Vielleicht will er diagnosebezogen oder allgemein über Entwicklungen informiert werden. Oder er will zu einer klinischen Studie eingeladen werden und ist bereit, seine Daten für Forscher zur Verfügung zu stellen. Diese Entscheidung muss durch gezieltes Nachfragen und Anklicken von Optionen herbeigeführt werden und vom Patienten auch wieder geändert werden können. Jedenfalls würde ihm ein solches System – unabhängig von der Nähe zu einem Behandlungszentrum – bessere Informationsmöglichkeiten als heute bieten.

Überfordern die vielen Informationen in elektronischen Akten nicht einen Arzt in der Entscheidungssituation mit dem Patienten, wenn er das Relevante schnell erkennen und richtig verstehen muss? Fehler könnten haftungsrechtliche Folgen haben.

Prof. von Kalle: Das Haftungsrechtliche muss ein Arzt heute schon beachten – bei eventuell unzulänglicher Information. Insofern stellen vollständige, aktuelle Unterlagen eine Versorgungsverbesserung und Arbeitserleichterung dar. Ein Arzt kann es auch ablehnen, mit solchen Systemen zu arbeiten. Es gibt derzeit keine Verpflichtung dazu. Und natürlich ist das Arzt-Patienten-Gespräch weiterhin entscheidend. Die Überlegung, die Informationsmenge könnte uns überfordern und deshalb wollen wir erst gar nicht alles wissen, ist jedoch nicht im Sinne der Patienten.

Ist der Datenschutz, wie er jetzt geregelt ist, eine Hürde?

Prof. von Kalle: Wir sehen uns als Protagonisten des Datenschutzes: Der Patient hat ein Anrecht auf eine ordentliche Verfügbarkeit und Auswertung seiner Daten für seine Behandlung! Wenn eine Aufnahme, der aktuelle Arztbrief oder der letzte Befund beim Arzttermin nicht verfügbar oder lesbar sind, dann ist das mit Risiken und Nachteilen für den Patienten verbunden. Wir haben heute – das sieht man gerade beim Lungenkrebs deutlich – eine sehr starke Differenzierung: Ob jemand zentrumsnah oder in der Peripherie versorgt wird, hat leider immer noch einen ziemlich großen Einfluss auf die Therapie. Das wollen wir mit dem DataBox-System ändern – und so die Versorgung demokratisieren.

Professor Dr. Christof von Kalle, Onkologe, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg.

© NCT/Philip Benjamin, iStock.com/Panuwat Sikham

Professor Dr. Christof von Kalle, Onkologe, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg.

© NCT/Philip Benjamin, iStock.com/Panuwat Sikham