Abdominales Aortenaneurysma: Bauchschmerz warnt vor Ruptur

Zu den Symptomen im Stadium II gehören starke Bauch- und Rückenschmerzen.

© fotolia/Elnur

Zu den Symptomen im Stadium II gehören starke Bauch- und Rückenschmerzen.

© fotolia/Elnur

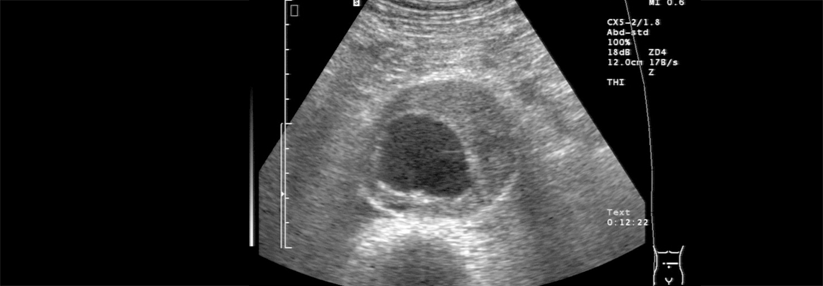

Am abdominalen Aortenaneurysma (AAA) erkranken vor allem Männer (4–8 % der über 65-Jährigen). Als weitere Risikofaktoren gelten Nikotinkonsum, Hypertonie und Hypercholesterinämie, aber auch eine positive Familienanamnese und Aneurysmen in anderen Körperregionen. Ein Großteil der Betroffenen hat keine Symptome (Stadium I), deshalb wird die brisante Gefäßveränderung meist zufällig im Ultraschall oder bei anderweitiger Röntgendiagnostik entdeckt, schreiben Matthias Trenner, Gefäßchirurg am Klinikum rechts der Isar der TU München, und seine Kollegen.

Regelmäßige Sono senkt Mortalität um 40 %

Im symptomatischen Stadium II klagen die Patienten über Rücken- und Bauchschmerzen, ggf. lässt sich über dem Aneurysma ein Druckschmerz auslösen. Diese Symptome warnen bereits vor einer drohenden Ruptur, der Patient muss dringend operiert werden. Sobald das Aneurysma reißt, besteht unmittelbare Lebensgefahr (Gesamtmortalität 80–90 %). Patienten mit gedeckter, meist retroperitonealer Ruptur (Stadium III) sind oft noch kardiovaskulär stabil, anders Patienten mit freier intraabdominaler Ruptur (Stadium IV).

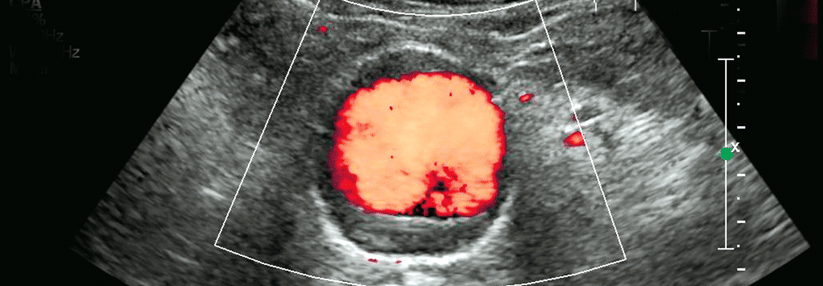

Abdominale Aortenaneurysmen lassen sich zuverlässig mithilfe der Sonographie erfassen, die Sensitivität erreicht fast 100 %. Außerdem ist der Ultraschall das Mittel der Wahl für Screening-Untersuchungen. Durch eine regelmäßige Kontrolle kann die AAA-Letalität bei 65- bis 80-jährigen Männern innerhalb von drei bis fünf Jahren um mehr als 40 % verringert werden. Die Gesamtmortalität sinkt ab einem Zeitraum von 7–15 Jahren signifikant. Um einen krankheitsbedingten Todesfall innerhalb von zehn Jahren zu verhindern, muss man 350 Männer screenen, weniger als bei anderen Screening-Verfahren (Koloskopie 800, Mammographie 2000).

Screening für Männer über 65 und gefährdete Frauen

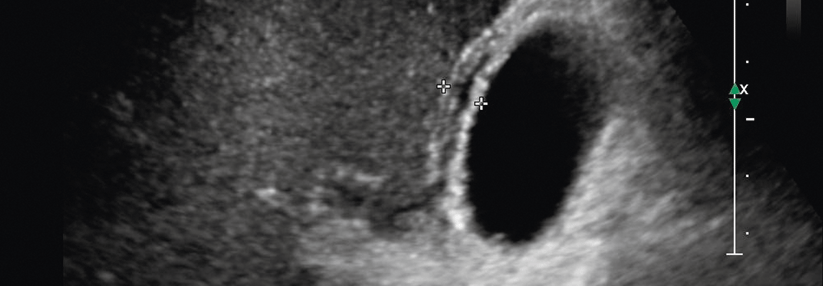

Die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin empfiehlt ein Ultraschall-Screening für Männer über 65 Jahre und Frauen mit positiver Familienanamnese oder entsprechendem Risiko. Bei einem Querdurchmesser (QD) von 3–4 cm ist eine jährliche Kontrolle vorgesehen, bei 4–4,5 cm nach einem halben Jahr, Patienten mit einem QD ≥ 4,5 cm sollten einem Gefäßchirurgen vorgestellt werden. Nach einem Beschluss des G-BA, der Anfang 2017 in Kraft trat, haben männliche gesetzlich Versicherte einen Anspruch auf eine einmalige GKV-finanzierte Untersuchung. Ab einem QD ≥ 2,5 cm gilt der Befund als auffällig und kontrollbedürftig.

Neben regelmäßigen sonographischen Kontrollen kleiner Aneurysmen „therapeutisch“ unverzichtbar: die Nikotinabstinenz. Rauchen kann die Progression, die bei rund 2–3 mm/Jahr liegt, beschleunigen, außerdem erhöht es das Rupturrisiko. Große Bedeutung hat zudem eine adäquate Blutdruckeinstellung (< 140 mmHg syst.).

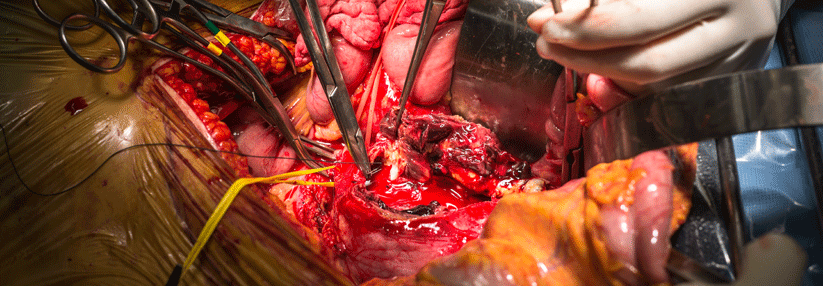

Ab einem maximalen Gefäßdurchmesser von 5 cm steigt das Ruptur-Risiko exponentiell an. Bei einem QD von 5,5 cm reißen jährlich etwa 5 % der Gefäßaussackungen, bei 6 cm sind es schon > 10 %, bei einem QD ≥ 7 cm dann mehr als 25 %. Die aktuelle europäische Leitlinie empfiehlt deshalb einen Präventiveingriff für Frauen ab einer maximalen QD von 5,2 cm und für Männer ab 5,5 cm. Bei raschem Wachstum, ungünstiger Morphologie oder wenn der Patient sich sehr vor einer Ruptur fürchtet, kann eine Operation schon früher sinnvoll sein. Grundsätzlich stehen zwei Verfahren zur Verfügung: Bei der endovaskulären Versorgung (EVAR) wird ausgehend von den Leistenarterien eine Stentprothese implantiert, die das Aneurysma ausschaltet. Beim offenen Aortenersatz (OAR) ersetzt man die infrarenale Aorta durch eine Dacron-Gefäßprothese in Rohr oder Y-Form.

Vergleichsstudien zeigen eine klare Überlegenheit der endovaskulären Therapie gegenüber dem offenen Aortenersatz bezüglich perioperativer Letalität und Morbidität, sie eignet sich deshalb besonders bei alten und komorbiden Patienten. Als mögliche Nachteile der EVAR nennen die Autoren Endoleckagen, Prothesenmigration und Knickbildung. Außerdem scheint sich der initiale Überlebensvorteil der EVAR gegenüber der OAR nach vier bis fünf Jahren anzugleichen, evtl. haben OAR-Patienten mit nicht rupturiertem Aneurysma sogar eine etwas günstigere Lebenserwartung.

Endovaskuläre Therapie kommt für jede zweite Ruptur infrage

Auch in der Notfallsituation gewinnt die endovaskuläre Therapie an Bedeutung, etwa 40–50 % der Patienten mit rupturiertem Aneurysma eignen sich für die Standard-EVAR. Sie sollten deshalb in ein gefäßchirurgisches Zentrum kommen.

Nachsorge nicht vernachlässigen!

- Nach OAR sollten jährliche Duplexsonographien erfolgen (Naht- oder De-novo-Aneurysmen?), fünf Jahre nach OAR ist eine erneute CTAngiographie indiziert.

- EVAR-Patienten müssen sich nach 30 Tagen und nach 12 Monaten einer CT-Angiographie unterziehen, bei regulären Befunden genügt danach oft eine kontrastmittelgestützte Sonographie.

Quelle: Aus der Fachliteratur

Quelle Text und Abb.: Trenner M, Reutersberg B, Busch A, Stoklasa K, Eckstein HH. „Das abdominale Aortenaneurysma – Ultraschall-Screening, Diagnostik, Therapie“, Klinikarzt 2017; 46: 286-294, © Demeter Verlag im Georg Thieme Verlag, Stuttgart

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).