Chronische Wunden dauerhaft schließen

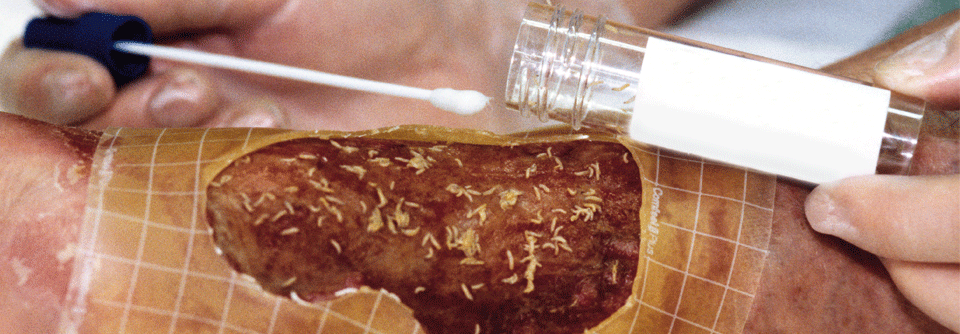

Abb. 4: Beim biochirurgischen Wunddébridement werden Biobags mit Fliegenmaden in die Wunde eingebracht.

© Uhlmann T et al. „Zeitgemäßes Management chronischer Wunden“, Wehrmedizinische Monatsschrift 2023; 67: 270-278; DOI: 10.48701/opus4-170 © Beta Verlag & Marketinggesellschaft mbH, Bonn

Abb. 4: Beim biochirurgischen Wunddébridement werden Biobags mit Fliegenmaden in die Wunde eingebracht.

© Uhlmann T et al. „Zeitgemäßes Management chronischer Wunden“, Wehrmedizinische Monatsschrift 2023; 67: 270-278; DOI: 10.48701/opus4-170 © Beta Verlag & Marketinggesellschaft mbH, Bonn

Als chronisch wird eine Wunde bezeichnet, wenn sie trotz adäquater Therapie auch nach acht Wochen keine Heilungstendenz zeigt. Einige Wunden wie venöse Ulzera, Wunden bei PAVK, diabetisches Fußsyndrom oder Dekubitus gelten aber auch von Anfang an als chronisch. Trotz großer Fortschritte in der Medizin und mehr als 10.000 unterschiedlichen Wundauflagen auf dem Markt ist die Prävalenz in Deutschland in den letzten 20 Jahren nicht gesunken – bis zu 2,5 Millionen Menschen sind betroffen.

Vor der Lokaltherapie – oder zumindest parallel dazu – sollte man immer versuchen, eine korrekte Diagnose zu stellen, betont Dr. Tina Uhlmann vom Interdisziplinären Wundzentrum am Bundeswehrkrankenhaus Berlin. Die häufigsten Diagnosen sind Ulcus cruris, diabetisches Fußulkus und Dekubitus.

Ulcus cruris venosum

Typisch ist die venöse Stauung bei chronisch venöser Insuffizienz, die sich durch Schwellung und Schweregefühl in den Beinen, Juckreiz, Schmerzen und nächtliche Krämpfe bemerkbar machen kann. Häufig findet man die Ulzera perimalleolär an der Medialseite, sie können aber auch zirkulär auftreten. Bei fehlender Kompression neigen die Wunden zu starker Exsudation und kräftigen Blutungen. Typisch ist ein Umgebungsödem mit Stauungsdermatitis.

Ulcus cruris arteriosum

Häufigste Ursache des arteriellen Ulkus, das deutlich seltener vorkommt als die venöse Variante, ist die überwiegend atherosklerotisch bedingte PAVK. Seltenere Ursachen sind Embolien, Vaskulitiden oder Thrombangiitis obliterans. Typischerweise entsteht die Wunde aus einem Bagatelltrauma. Man findet sie daher meist an den Außenseiten der Unterschenkel, am Fußrücken oder druckbedingt an den Zehen oder interdigital. Wichtige diagnostische Hinweise sind fehlende Pulse, Abblassen des angehobenen Fußes und die extreme Schmerzhaftigkeit. Anders als venöse Ulzera sind die Wunden eher trocken, bluten wenig, haben scharfe Wundränder und neigen zu Nekrosen (Abb. 1).

Diabetisches Fußsyndrom

Hier handelt es sich um einen Symptomenkomplex mit sensorischer und motorischer Polyneuropathie bei langjährig bestehendem Diabetes mellitus. Die Wunden gehen hier häufig aus nicht-bemerkten Verletzungen hervor. Etwa ein Drittel der Betroffenen hat zusätzlich eine Angiopathie.

Seltene Ursachen

Seltene Ursachen chronischer Wunden sind blasenbildende Dermatosen (vor allem bullöses Pemphigoid, aber auch Pemphigus vulgaris, Abb. 2 und 3), Vaskulitis oder auch maligne Tumoren, die nicht übersehen werden sollten.

Da die meisten chronischen Wunden vaskulär bedingt sind, ist die angiologische Diagnostik wichtig. Dazu gehören Pulsstatus, Hautkolorit sowie die Bestimmung des Arm-Bein-Index (ABI). Auch eine Doppleruntersuchung mit dem Continous-Wave-Doppler, hat sich zum Ausschluss einer arteriellen Beteiligung bewährt.

Transkutane pO2-Messung legt Amputationsniveau fest

Bei pathologischem ABI und/oder Dopplerbefund sollte als nächstes eine farbkodierte Duplexsonografie erfolgen, mit der Lokalisation und Ausdehnung der Stenose bestimmt werden. Vor geplanter Revaskularisierung erfolgen dann weitere Untersuchungen wie die CT- oder MRT-Angiografie. Die zusätzliche transkutane Sauerstoffpartialdruckmessung soll die kritische Ischämie lokalisieren und damit das Amputationsniveau festlegen. Zusätzlich sollte bei jeder chronischen Wunde ein Abstrich auf multiresistente Erreger (MRE) nicht nur in der Wunde, sondern auch in Nase, Rachen und Rektum erfolgen. Bei tiefen, schwerwiegenden Wunden empfiehlt sich auch eine tiefe Gewebeprobe für die mikrobiologische Untersuchung.

Wundbehandlung nach TIME

-

Tissue Management: Abtragung von avitalem Gewebe (Nekrosen, Belägen, Fremdkörper), mechanisch, enzymatisch, autolytisch oder biochirurgisch durch Fliegenlarven (Abb. 4).

-

Infection Control: zügige und regelmäßige Wunddekontamination. Bei reiner Kontamination Reinigung mit steriler Wundspüllösung (z.B. Kochsalzlösung), bei Kolonisation mit antiseptischen Wundspüllösungen. Keine lokale Antibiotikatherapie! Bei Entzündungszeichen systemische Antibiose, möglichst nach Resistogramm.

-

Moisture Balance: feuchte Wundbehandlung durch geeignete Wundauflagen.

-

Epithelisierung: Ist ausreichendes Granulationsgewebe vorhanden, sprießt von den Wundrändern Epithel ein. Eine autologe Spalthauttransplantation kann erfolgen, um die Heilung zu beschleunigen.

Wurde die Ursache soweit wie möglich ausgeschaltet – z.B. durch konsequente Kompressionsbehandlung bei Ulcus cruris oder Revaskularisation bei PAVK – erfolgt die Wundbehandlung nach vier grundlegenden Prinzipien (TIME, siehe Kasten). Da die Rezidivneigung bei chronischen Wunden groß ist, kommt der Prophylaxe eine hohe Bedeutung zu. Dazu gehört z. B. die Versorgung mit passendem Schuhwerk, tägliche Fußkontrolle und konsequente rückfettende Basispflege. Auch auf die Reduktion von Risikofaktoren, z. B. durch Nikotinkarenz, Gewichtsreduktion sowie optimale Einstellung von Blutzucker, Bluttfetten und Blutdruck sollte man achten.

Quelle Text und Abb.: Uhlmann T et al. „Zeitgemäßes Management chronischer Wunden“, Wehrmedizinische Monatsschrift 2023; 67: 270-278; DOI: 10.48701/opus4-170 © Beta Verlag & Marketinggesellschaft mbH, Bonn

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).

Abb. 1: Arterielles Ulkus mit großen nekrotischen Platten an Zehen und Fußrücken. Pathognomonisch sind fehlende Fußpulse, Abblassen des angehobenen Fußes und scharf begrenzte Wundränder.

© Uhlmann T et al. „Zeitgemäßes Management chronischer Wunden“, Wehrmedizinische Monatsschrift 2023; 67: 270-278; DOI: 10.48701/opus4-170 © Beta Verlag & Marketinggesellschaft mbH, Bonn

Abb. 1: Arterielles Ulkus mit großen nekrotischen Platten an Zehen und Fußrücken. Pathognomonisch sind fehlende Fußpulse, Abblassen des angehobenen Fußes und scharf begrenzte Wundränder.

© Uhlmann T et al. „Zeitgemäßes Management chronischer Wunden“, Wehrmedizinische Monatsschrift 2023; 67: 270-278; DOI: 10.48701/opus4-170 © Beta Verlag & Marketinggesellschaft mbH, Bonn

Abb. 2: Typisch für das Abullöse Pemphigoid sind prall gefüllte Blasen auf ekzematös veränderter Haut. Die Mundschleimhaut ist meist ausgespart.

© Uhlmann T et al. „Zeitgemäßes Management chronischer Wunden“, Wehrmedizinische Monatsschrift 2023; 67: 270-278; DOI: 10.48701/opus4-170 © Beta Verlag & Marketinggesellschaft mbH, Bonn

Abb. 2: Typisch für das Abullöse Pemphigoid sind prall gefüllte Blasen auf ekzematös veränderter Haut. Die Mundschleimhaut ist meist ausgespart.

© Uhlmann T et al. „Zeitgemäßes Management chronischer Wunden“, Wehrmedizinische Monatsschrift 2023; 67: 270-278; DOI: 10.48701/opus4-170 © Beta Verlag & Marketinggesellschaft mbH, Bonn

Abb. 3: Beim Pemphigus vulgaris sieht man oft nur Blasenreste und oberflächliche Erosionen. Impetiginisierungen sind häufig. Die Mundschleimhaut trifft es oft.

© Uhlmann T et al. „Zeitgemäßes Management chronischer Wunden“, Wehrmedizinische Monatsschrift 2023; 67: 270-278; DOI: 10.48701/opus4-170 © Beta Verlag & Marketinggesellschaft mbH, Bonn

Abb. 3: Beim Pemphigus vulgaris sieht man oft nur Blasenreste und oberflächliche Erosionen. Impetiginisierungen sind häufig. Die Mundschleimhaut trifft es oft.

© Uhlmann T et al. „Zeitgemäßes Management chronischer Wunden“, Wehrmedizinische Monatsschrift 2023; 67: 270-278; DOI: 10.48701/opus4-170 © Beta Verlag & Marketinggesellschaft mbH, Bonn