Meningitis: Cryptokokkus sorgte für unklaren Liquorbefund

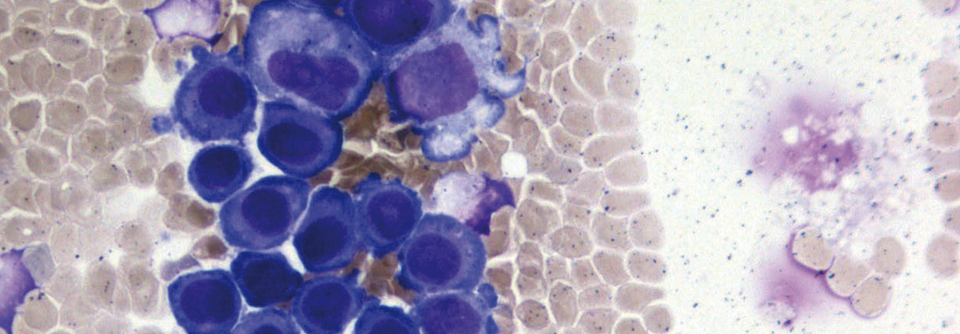

Cryptokokkus neoformans kann vor allem immunkomprimierten Patienten gefährlich werden.

© iStock/Dr_Microbe

Cryptokokkus neoformans kann vor allem immunkomprimierten Patienten gefährlich werden.

© iStock/Dr_Microbe

Seit zwei Tagen gehe er zunehmend unsicher, berichtet ein 48-jähriger Mann in der Notaufnahme. Zudem leide er schon fünf Tage lang unter Kopf- und Gliederschmerzen und er fühle sich allgemein unwohl. Von Beruf sei er Organisator von Kreuzfahrten, zuletzt habe er ein halbes Jahr in München gelebt. Die behandelnden Ärzte stellen bei dem Patienten eine erhöhte Körpertemperatur (38,2 °C), ein zerebelläres Syndrom sowie einen endgradigen Meningismus fest und vermuten eine Meningitis.

Ob eine bakterielle oder virale Infektion vorliegt, lässt sich anhand der Leitsymptome nicht differenzieren, sagte Professor Dr. Matthias Klein vom Universitätsklinikum der LMU München. Kopfschmerzen, Fieber, Nackensteife können bei beiden Meningitisformen vorhanden sein – oder auch fehlen. Um die Diagnose zu sichern, braucht es die Liquoruntersuchung, betonte der Neuroinfektiologe.

„Vor allem wir Neurologen haben ja immer etwas Sorge, dass der Hirndruck erhöht sein könnte“, meinte Prof. Klein. Doch in den meisten Fällen ist diese Angst unbegründet, wie schon vor vielen Jahren eine Studie zeigte: Darin hatten 235 Patienten mit Meningitisverdacht vor der Lumbalpunktion eine kraniale Computertomographie (CCT) erhalten. 56 von ihnen zeigten strukturelle zerebrale Auffälligkeiten, in elf Fällen waren Masseeffekte erkennbar. Assoziiert waren die zerebralen Veränderungen mit neurologischen Untersuchungsbefunden:

- mittelgradig bis schwere Vigilanzminderung,

- fokale neurologische Defizite und

- neu aufgetretene epileptische Anfälle.

D.h., nur wenn diese Warnzeichen fehlen, kann bei Meningitisverdacht sofort lumbal punktiert werden. In allen anderen Fällen ist die CCT anzustreben. Die Lumbalpunktion folgt erst bei „Hirndruckentwarnung“.

„Die bakterielle Meningitis ist eine Zeitbombe“, mahnte Prof. Klein. Deshalb darf auch nicht auf die Befunde der initial abgenommenen Blutkulturen und der Liquoruntersuchung gewartet werden. Direkt nach der Lumbalpunktion bzw. noch vor der CCT beginnt man mit der intravenösen Gabe von Antibiotika plus Dexamethason. „Ziel ist es, die Antibiotika in weniger als einer Stunde nach Ankunft in der Notaufnahme in den Patienten zu bekommen.“

Der Kreuzfahrer konnte sofort lumbal punktiert werden. Anschließend erhielt er empirisch 4 g Ceftriaxon, 2 g Ampicillin, 10 mg Dexamethason und zusätzlich das Virostatikum Aciclovir (10 mg/kgKG).

Die Analyse seines Liquors fiel dann alles andere als eindeutig aus. Die Zellzahl von 487/µl, ein Eiweißgehalt von 98 mg/dl und ein Glukosewert von 21 mg/dl (im Serum 110 mg/dl) deuteten eher in Richtung virales Geschehen. Doch kann es auch bei jeder dritten bakteriellen Meningitis zu Zellzahlen < 1000/µl kommen. In 11 % der Fälle lassen sich sogar < 100 Zellen/µl nachweisen, warnte Prof. Klein.

Procalcitonin im Serum zur Differenzialdiagnose nutzen

Um die Frage „Bakterien oder Viren“ zu beantworten, eignet sich auch das Liquorlaktat. Bakterien lassen den Marker deutlich ansteigen (> 3,5 mmol/l), wohingegen der Wert durch Viren unverändert bleibt. Doch Vorsicht: Die Sensitivität der Methode sinkt um fast die Hälfte, wenn antibiotisch vorbehandelt wurde! Auch der Nachweis eines erhöhten Procalcitoninspiegels im Serum trägt dazu bei, die Diagnose bakterielle Meningitis festzuzurren. Bei einer viralen Infektion liegen die Werte < 0,5 ng/ml, heißt es in der Leitlinie der neurologischen Fachgesellschaft.

Da die Gramfärbung im Liquor negativ ausfiel und die Ergebnisse der Blutkulturen noch nicht vorlagen, entschieden sich die Ärzte des oben genannten Patienten, eine Multiplex-PCR durchzuführen. Und das war gut so, denn ohne sie wären die Kollegen dem eigentlichen Verursacher der Symptomatik wohl nicht auf die Spur gekommen. Es stellte sich heraus, dass Cryptokokkus neoformans die Meningitissymptome hervorgerufen hatte. Die bis dahin verabreichte Therapie war somit wirkungslos. Der Patient wurde auf 80 mg L-Amphothericin B plus viermal 1,5 mg Flucytosin umgestellt, berichtete Prof. Klein.

Kongressbericht: 92. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).