Phagen jagen multiresistente Bakterien

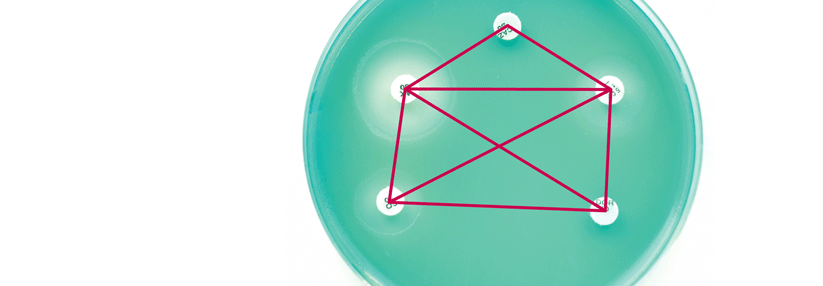

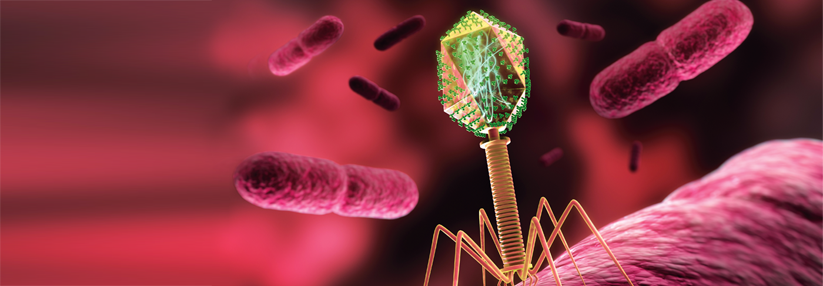

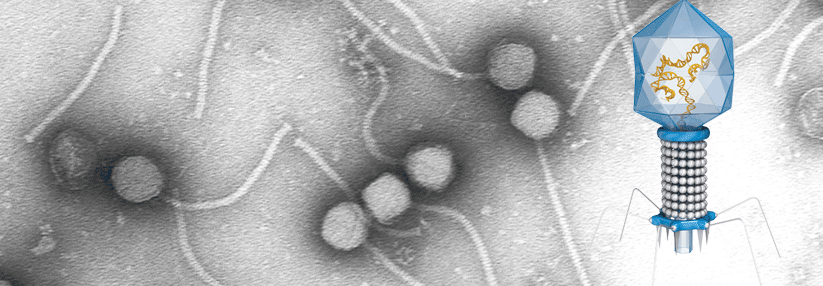

Phagen vermehren sich nur in einer speziellen Bakterienart. Sind alle Vertreter lysiert, verschwinden auch die Viren.

© iStock/wir0man; wikimedia/Photograph courtesy of Vincent Fischetti and Raymond Schuch, The Rockefeller University

Phagen vermehren sich nur in einer speziellen Bakterienart. Sind alle Vertreter lysiert, verschwinden auch die Viren.

© iStock/wir0man; wikimedia/Photograph courtesy of Vincent Fischetti and Raymond Schuch, The Rockefeller University

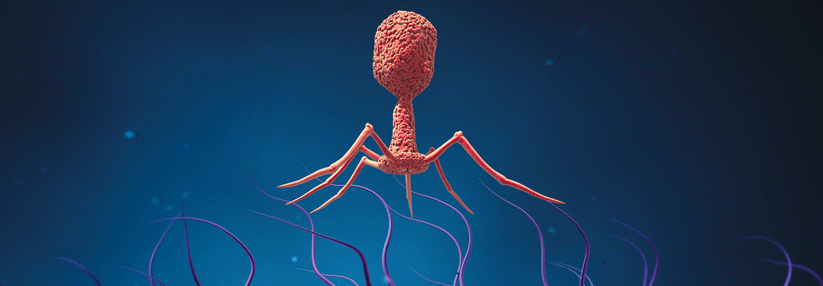

Die antibakteriellen Miniwaffen sind seit 100 Jahren bekannt: Viren, die ihr Erbgut in die Bakterienzellen einbringen, dort replizieren und beim Freiwerden die Wirtszelle lysieren. Die dynamische Fortentwicklung bei Antibiotika hat jedoch verhindert, dass sich die Forschung näher mit dem Potenzial der Phagen beschäftigt, erklärte Dr. med. vet. Sandra-Maria Wienhold von der Charité – Universitätsmedizin Berlin, Abteilung für Infektiologie und Pneumologie.

Das ändert sich gerade, nachdem immer mehr multiresistente Keime ihr Unwesen treiben, vor allem in Krankenhäusern. Zu den alten Bekannten, Methicillin-resistenten Staphylokokken und Vancomycin-resistenten Enterokokken, kommen immer mehr gramnegative Erreger, die mit keinem Betalaktam mehr zu bekämpfen sind.

Phagen wirken nicht nur strikt speziesspezifisch, sondern auch sehr schnell. Bei In-vitro-Versuchen zerstören sie innerhalb von Minuten praktisch jedes Wirtsbakterium unabhängig vom Subtyp und ob es antibiotikaresistent ist oder nicht. Dr. Wienholds Arbeitsgruppe hat ein Pneumokokken-spezifisches Phagenlysin namens Cpl-1 isoliert und in Tierversuchen „extrem erfolgreich“ getestet, so die Veterinärmedizinerin.

Viren wirken schneller und fördern weniger Resistenzen

Mäuse, denen 24 Stunden nach experimenteller Pneumokokkeninfektion sechsmal in zwölfstündigen Abständen Cpl-1 intraperitoneal injiziert wurde, überlebten zu 100 %. Alle Artgenossen, die nur das Lösungsmittel bekamen, fielen der Infektion zum Opfer. Ähnlich verlief ein Versuch, bei dem Cpl-1 inhalativ verabreicht wurde. Eine einzige Inhalation reichte aus, die Keimlast binnen eines Tages um 99 % zu senken. Den Rest erledigt das Immunsystem. Interessanterweise löst die systemische Gabe systemisch keine proinflammatorischen Effekte aus, die pulmonale Applikation verstärkt jedoch die Entzündungsreaktion vor Ort. Das könnte ebenfalls zum Therapieerfolg beitragen.

Dann nahmen sich die Forscher Acinetobacter baumannii vor, ein Bakterium, das auf der WHO-Liste kritischer Problemkeime weit oben steht, weil so langsam alle Therapiealternativen ausgehen. Auch bei ihm gelang es, mithilfe eines spezifischen Phagens Symptome und Erregerlast rasch und nachhaltig zu reduzieren.

Diese Viren bieten nach den Worten von Dr. Wienhold eine Menge Vorteile im Vergleich zu Antibiotika. Sie wirken viel schneller, greifen nur minimal in das sonstige Mikrobiom ein und bieten kaum Ansatzpunkte für eine Resistenzentwicklung.

Sollte es doch einmal zur Resistenz kommen – in vitro ist das gezeigt worden, es dauert jedoch sehr lange –, gibt es ein großes Reservoir alternativer Phagen. Außerdem können sie sogar Biofilme angreifen, indem sie einzelne Bakterienspezies darin attackieren und so die Integrität des Films zerstören. Ein weiteres Plus ist das Auto-Dosing: Wenn die Zielbakterien ausgeschaltet sind, schaltet auch die Phagenvermehrung ab.

Phagen gehen Pseudomonaden an den Kragen

Entzündungsreaktion kann potenziell heftig ausfallen

Natürlich müssen noch einige Hürden aus dem Weg geräumt werden, räumte die Veterinärmediziniern ein. So kann es wie bei Antibiotika zu Interaktionen mit dem Immunsystem kommen. Außerdem werden während der Lyse der Erreger bakterielle Bestandteile frei, die inflammatorische Effekte induzieren können. Da die Lyse sehr schnell geht, muss sichergestellt sein, dass die Inflammation den Patienten nicht gefährdet. Schließlich ist eine rasche und zuverlässige Identifikation des Pathogens erforderlich, um die Therapie zeitnah einleiten zu können. Denkbar wäre zum Beispiel, eine empirische Antibiose zu beginnen und diese zu deeskalieren, wenn der Keim identifiziert ist.Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).