Schlechte Karten: AOK setzt auf eine eigene elektronische Gesundheitsakte

Auch nach elf Jahren ist die eGK nicht mehr als „ein Stück Plastik mit einem Chip drauf“.

© Tim Förderer

Auch nach elf Jahren ist die eGK nicht mehr als „ein Stück Plastik mit einem Chip drauf“.

© Tim Förderer

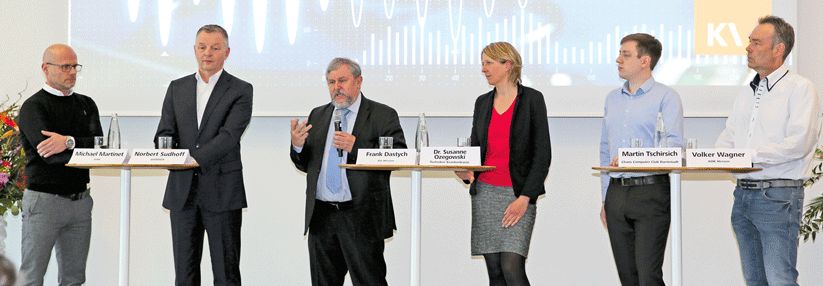

Der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes hatte sich ein gutes Timing ausgesucht. Einen Tag vor Beginn der schwarz-gelb-grünen Sondierungsgespräche, in denen die Digitalisierung aller Voraussicht nach eine große Rolle spielen wird, startete Litsch einen Frontalangriff auf die eGK, eines der größten Digitalisierungsvorhaben der Bundesrepublik, verantwortet von der Betreibergesellschaft gematik. „Aus unserer Sicht sind die Entscheidungsstrukturen in der gematik gescheitert“, sagte Litsch in Berlin. Die eGK sei nicht mehr als „ein Stück Plastik mit einem Chip drauf“. Einen einzigen Zweck erfülle sie: „Als Mitgliedsausweis kann man sie benutzen.“

Skandalöses Beispiel

Der Bund der Steuerzahler kritisiert aktuell die elektronische Gesundheitskarte als „skandalöses Beispiel“ für Fehlschläge aus der digitalen Verwaltung. Elf Jahre nach ihrer Einführung sowie voraussichtlichen Kosten für Praxen, Kliniken und Krankenkassen in Höhe von 2,2 Mrd. Euro könne sie immer noch nicht richtig genutzt werden.

Die Worte waren wohlgeplant, denn die AOK präsentierte ihr neues Prestigeobjekt: eine eigene elektronische Gesundheitsakte (eGA). Dass Krankenkassen eine solche anbieten können, basiert auf dem eHealth-Gesetz. Die AOK ist neben der Techniker Krankenkasse ein Vorreiter.

Noch vier Jahre bis zur elektronischen Patientenakte

Auf der AOK-eGA sollen medizinische und andere Informationen gesammelt werden, die dann zwischen Ärzten und Kliniken ausgetauscht werden können. Die eGA ist damit ein Vorgriff auf die elektronische Patientenakte (ePA). Derzeit redet man im Bundesgesundheitsministerium vom Ende der Legislaturperiode als Zielvorgabe für die flächendeckende Einführung der ePA. „Das geht uns alles viel zu langsam“, sagte Litsch, „wir wollen jetzt nicht mehr warten“. Im Kern geht es darum, dass unter alleiniger Kontrolle der Patienten Daten in der eGA gespeichert werden und dann unter Ärzten und Kliniken online abgerufen werden können. Bisher sind nur zwei Kliniken und ein Arztnetz Projektpartner der AOK, das soll aber ausgeweitet werden. „Die niedergelassenen Ärzte sind für uns dabei ganz wichtige Partner“, sagte Projektleiter Christian Klose. Er betonte ebenso wie der AOK-Chef die zentrale Rolle der Patienten beim eGA-Projekt. „Die Rechte an den Daten werden von den Patienten für die Ärzte und Kliniken freigegeben“, so Klose. Litsch forderte, dass dies auch für die eGK der gematik gelten sollte. Auf deren ePA nämlich werden Patienten nach jetzigem Stand nur zugreifen können, wenn der Arzt diese mit seinem elektronischen Heilberufeausweis freigibt. Die ab Mai 2018 geltende EU-Datenschutzgrundverordnung stelle hingegen die alleinige Datenhoheit der Patienten heraus, betonte Litsch. Das „Zweischlüsselprinzip“ beim eGK-Datenzugriff sollte daher verworfen werden. Litschs Unzufriedenheit mit eGK und gematik mündeten in eine Forderung, die auf eine Abschaffung der gematik hinausläuft. So sollte nicht mehr die Betreibergesellschaft mit ihren lähmenden Entscheidungsstrukturen für die Telematik-Entwicklung zuständig sein, sondern eine „unabhängige Institution wie die Bundesnetzagentur, die Rahmenbedingungen regelt“. Lösungen müssten dann „auf Basis dieser Leitplanken von den einzelnen Akteuren entworfen werden“ – so wie es die AOK den Regionalkassen überlassen werde, die eGA-Angebote spezifisch zu gestalten.Große Zustimmung zur digitalen Akte

Knapp 1800 gesetzlich Krankenversicherte befragte das Umfrageinstitut YouGov online im Auftrag der AOK, wie sie zur Einführung einer digitalen Gesundheitsakte (eGA) stünden. Vier von fünf Befragten hielten es demnach für sinnvoll, „Daten über Diagnosen, Medikamente, Behandlungen, Impfstatus usw.“ dort zu speichern. 78 % der Befragten sagten, sie würden ein entsprechendes Angebot ihrer Krankenkasse nutzen. Dass die eGA im Notfall hilfreich sei, bejahten 87 % aller Befragten. Fast ebenso viele stellten die besseren Kooperationsmöglichkeiten der Ärzte heraus.

Quelle: AOK-Bundesverband – Pressekonferenz