Spätfolgen der Lungenembolie Chronifizierung oder Trainingsmangel?

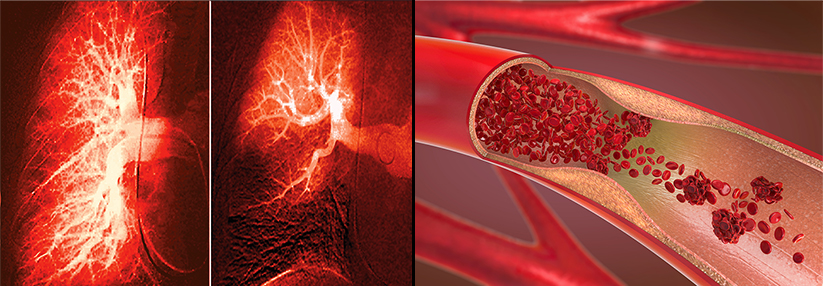

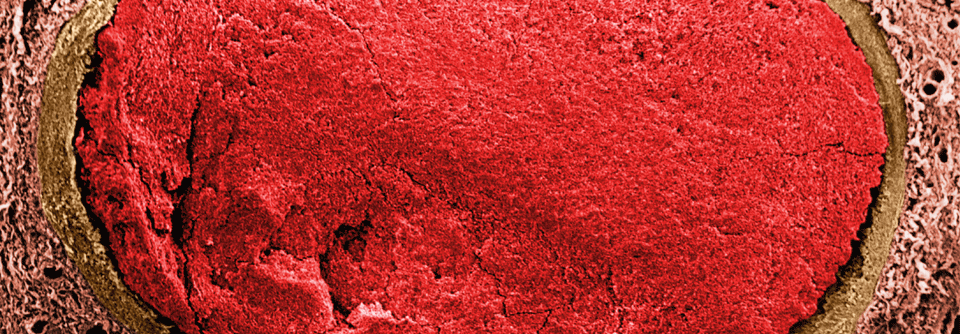

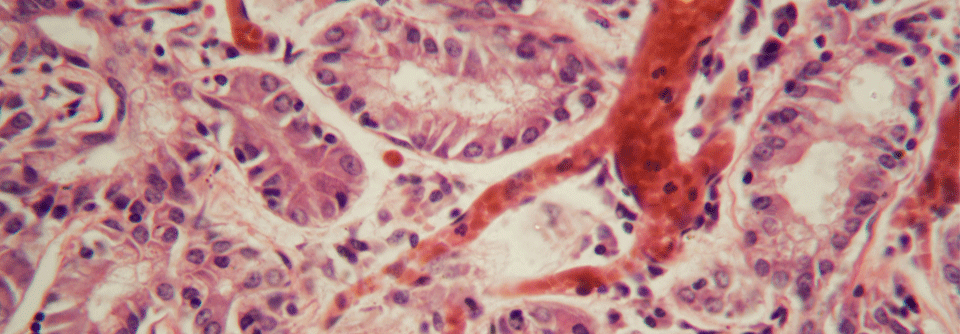

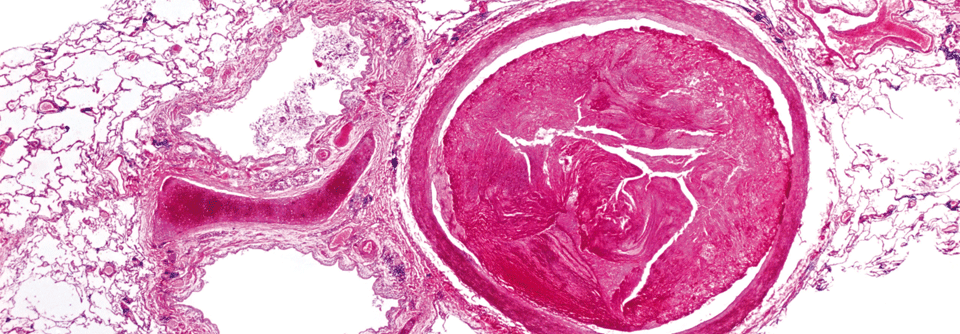

Die Lungenarterie ist durch einen Embolus komplett verschlossen. Kann das Gerinnsel nicht gelöst werden, drohen u.U. pulmonale Hypertonie und CTEPH.

© Science Photo Library/Biophoto Associates

Die Lungenarterie ist durch einen Embolus komplett verschlossen. Kann das Gerinnsel nicht gelöst werden, drohen u.U. pulmonale Hypertonie und CTEPH.

© Science Photo Library/Biophoto Associates

In der gemeinsamen Leitlinie der European Society of Cardiology und der European Respiratory Society wird für Patienten mit akuter Lungenembolie (LE) eine Kontrolle nach drei bis sechs Monaten empfohlen. Ziel ist, die Rezidivwahrscheinlichkeit einzuschätzen, die Antikoagulationsdauer festzulegen, ggf. dem Verdacht auf potenziell vorhandene okkulte Tumoren und anderen Komorbiditäten nachzugehen sowie die Leistungsfähigkeit zu erfassen, erklärte Privatdozent Dr. Matthias Held von der Missio-Klinik in Würzburg.

Leidet der Patient weiterhin unter Dyspnoe oder anderen funktionellen Einschränkungen, sollte die Wahrscheinlichkeit geprüft werden, dass er eine pulmonale Hypertonie bzw. eine CTEPH („chronic thromboembolic pulmonary hypertension“) entwickelt hat. Folgende zum Zeitpunkt der akuten LE erhobenen Befunde gelten als Risikofaktoren:

- vorausgegangene Lungenembolien oder tiefe Venenthrombosen

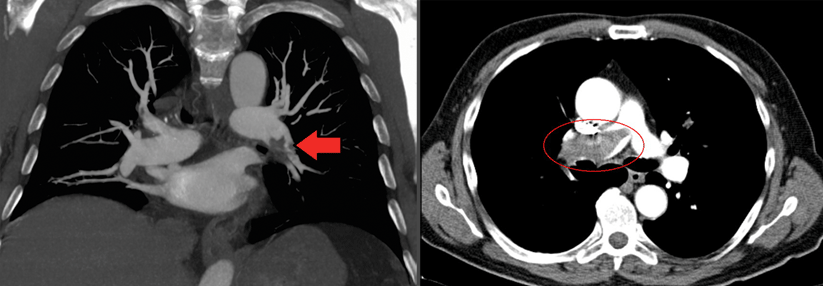

- große pulmonalarterielle Thromben in der CT-Angiographie

- echokardiographische Zeichen einer Rechtsherzdysfunktion bzw. -belastung

- Zeichen einer chronischen oder akut auf chronischen Lungenembolie in der CT-Angiographie

Weitere CTEPH-Risikofaktoren sind u.a. chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Krebs, Hormongabe bei Hypothyreose und infiziertes Kathetermaterial (u.a. Herzschrittmacher, ICD).

Bildgebung in der Nachsorge nur sekundäre Option

Nach eigenen Daten von Dr. Held weisen etwa 40 % der LE-Patienten in der Nachsorge noch funktionelle Defizite oder eine noch nicht vollständige Erholung auf. In solchen Fällen wird dann an seiner Klinik zunächst eine transthorakale Echokardiographie durchgeführt und resultierenden Hinweisen auf eine CTEPH gezielt nachgegangen. Fehlen solche echokardiographischen Zeichen, erfolgt im zweiten Schritt eine Spiroergometrie. Ist sie auffällig sollte man, auch wenn das Echo negativ ist, eine Lungenperfusionsszintigraphie durchführen. Dr. Held warnte davor, diese Bildgebung gleich zu veranlassen. Erfolge sie bei asymptomatischen Patienten, könnten Residualbefunde entdeckt werden, die klinisch vielleicht gar nicht relevant seien.

Aktuell geht man von von einer Häufigkeit der CTEPH von 1–4 % nach akuter Lungenembolie aus. Wichtige Differenzialdiagnosen sind die chronische thromboembolische Erkrankung ohne pulmonale Hypertonie (CTED), Komorbiditäten, Dekonditionierung und psychische Erkrankungen. In der Leitlinie wird konstatiert, dass Trainingsmangel insbesondere bei hohem Body-Mass-Index und kardiopulmonalen Komorbiditäten in den meisten Fällen für die eine länger anhaltende Atemnot und Leistungseinschränkung nach akuter LE verantwortlich sind, berichtete Dr. Held. Eine Rehabilitation mit gezieltem Training erscheint bei einer solchen Dekonditionierung sinnvoll und sicher. Allerdings sind die günstigen Effekte bislang kaum durch Studien belegt. „Es besteht ein erheblicher Bedarf, eine vernünftige prospektive Studie auf den Weg zu bringen“, erklärte Dr. Held.

Strukturierte Nachsorge kann Ängste wecken

Empfinden Patienten ihre LE als extremes Lebensereignis und entwickeln sie psychische Symptome – posttraumatische Belastungsstörung, Angst- oder Anpassungsstörung – , trägt dies ebenfalls zu einer reduzierten Belastbarkeit bei. Nicht immer lässt sich gut abgrenzen, ob die Atemnot durch Residuen oder beispielsweise eine Panikstörung (oder beides) verursacht wird. Auch können Patienten durch eine strukturierte Nachsorge „morbidisiert“ werden, weil sie eine übersteigerte Angst vor Thromboserezidiven entwickeln. Man müsse verantwortlich mit den Nachsorge-Empfehlungen umgehen und den Patienten deutlich Entwarnung geben, wenn nichts Pathologisches nachweisbar ist, meinte Dr. Held.

Kongressbericht: 61. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (Online-Veranstaltung)