Empfehlungen zu Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit

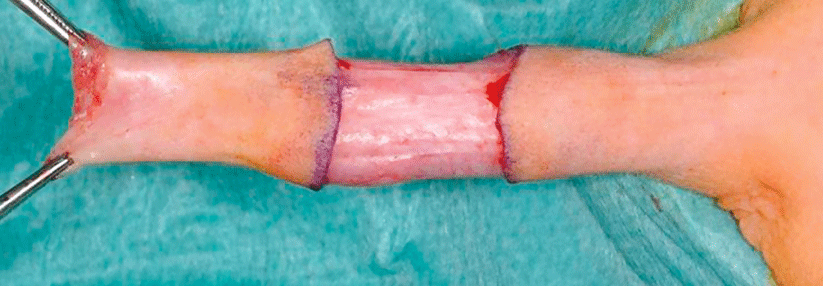

Bevor es zu einem chirurgischen Eingriff kommt, sollte der Patient zunächst im Alltag so viele Erfahrungen mit der neuen Geschlechtsrolle sammeln, wie möglich.

© fotolia/Matthias Stolt

Bevor es zu einem chirurgischen Eingriff kommt, sollte der Patient zunächst im Alltag so viele Erfahrungen mit der neuen Geschlechtsrolle sammeln, wie möglich.

© fotolia/Matthias Stolt

Wer sich mit dem Thema Gender befasst, stößt bereits bei den Begrifflichkeiten schnell an seine Grenzen. Es gibt kein einzelnes Wort, das die Vielfalt der existierenden Gruppen und Wahrnehmungen adäquat abbildet. Die Autoren der neuen Leitlinie benutzen vereinfachend den Oberbegriff „trans“. Hiermit sollen alle Menschen gemeint sein, deren Identitätsgeschlecht nicht mit ihrem anatomischen übereinstimmt, bei denen also eine Geschlechtsinkongruenz besteht. Kommt es hierdurch zu einem dauerhaften Leidensdruck, spricht man von Geschlechtsdysphorie.

Die Begriffe schließen sowohl binäre – d.h. eindeutig als Mann oder Frau lebende – als auch non-binäre Menschen ein. Die Bezeichnung „Transsexualismus“ gilt als überholt (s. Kasten unten). Durch die S3-Leitlinie, die unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung erstellt wurde, soll die Trans-Gesundheitsversorgung in Deutschland individueller, flexibler und insgesamt moderner werden.

Transsexualismus – ein überholter Begriff

Die Zahl der stationär Behandelten steigt

Laut Leitlinie schätzen sich zwischen 351 und 871 von 100 000 Deutschen selbst als trans ein. Nur ein Bruchteil von ihnen wünscht sich körpermodifizierende Behandlungen; bei einem noch kleineren Teil (9,2 von 100 000) werden diese durchgeführt. Doch die Nachfrage wächst: Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der stationär behandelten Personen mit Geschlechtsinkongruenz um das 2,6-Fache gestiegen. Sowohl im Alltag als auch im Kontakt mit Ärzten und medizinischen Fachkräften machen Trans-Personen die Erfahrung, stigmatisiert oder diskriminiert zu werden. Betroffenen sollte man psychosoziale Unterstützung, Beratung und gegebenenfalls Psychotherapie ermöglichen. Die Mitarbeiter der medizinischen Versorgung sowie psychosozialer Institutionen müssen entsprechend aufgeklärt werden und sich aktiv und mitunter selbstkritisch mit dem Thema auseinandersetzen, fordern die Leitlinienautoren. Gemeinsam sollten diskriminierende Faktoren einer heteronormativen Gesellschaft reflektiert und die individuelle Selbstbeschreibung der Behandlung suchenden Person besprochen und anerkannt werden. In der Diagnostik gilt es, den Patienten ganzheitlich zu betrachten. Neben körperlichen Aspekten sind dabei auch psychische, soziale und kulturelle Faktoren bedeutsam. Interessant ist, ob die Inkongruenz bereits vor der Pubertät bestand, wie die pubertäre Entwicklung verlief und ob es ein Coming-out gab. Außerdem sollte man nach Partnerschaften, familiären Einflüssen und Diskriminierungserfahrungen fragen. Wichtig ist zudem, ob Inkongruenz und/oder Dysphorie schon mindestens über die Dauer von einigen Monaten bestehen oder nur vorübergehend bzw. intermittierend auftreten. Der Wunsch nach einer genitalangleichenden Operation eignet sich nicht dafür, den Schweregrad einer Geschlechtsdysphorie einzuschätzen.Therapiesuchende sind meistens psychisch gesund

Differenzialdiagnostisch sollte man u.a. an unzureichend behandelte Psychosen und Zwangsgedanken zur Selbstkastration denken. So kann z.B. eine Schizophrenie geschlechtsdysphorische Symptome hervorbringen. Ein Sonderfall sind dissoziative Störungen, die mit verschiedengeschlechtlichen Ich-Zuständen einhergehen. Bei derartigen Konstellationen ist zu prüfen, ob es sich um zusätzliche Diagnosen handelt, die eine Geschlechtsinkongruenz oder -dysphorie nicht ausschließen. Auch Varianten der körperlichen Geschlechtsentwicklung werden heute nicht mehr als Ausschlusskriterium angesehen. In klinischen Studien finden sich bei Trans-Personen zwar erhöhte Prävalenzraten für Depressionen, Angststörungen, Substanzmissbrauch, dissoziative Störungen etc. Ein Großteil der Therapiesuchenden ist aber psychisch gesund. Grundsätzlich gilt die Empfehlung, psychotische Erkrankungen zu behandeln, bevor man eine Geschlechtsinkongruenz diagnostiziert. Bei anderen Erkrankungen ist zu klären, ob die seelischen Probleme reaktiv oder unabhängig aufgetreten sind. Behandelt werden sollte in beiden Fällen parallel.Vielfältige Alltagserfahrung im gewünschten Geschlecht

Eine Psychotherapie ist nur in speziellen Fällen indiziert und keine Voraussetzung für einen körpermodifizierenden Eingriff. Sie kann allerdings hilfreich sein – z.B. indem sie die Selbstakzeptanz fördert oder die Patienten bei der Identitätsentwicklung unterstützt. War es bislang Pflicht, die neue Geschlechterrolle im Alltag zu erproben, wird dies in der neuen Leitlinie nicht mehr zwingend vorausgesetzt. Ein wichtiger Grund für die „Liberalisierung“: Man will Betroffenen Diskriminierungen in Umkleidekabinen, öffentlichen Toiletten etc. ersparen. Dennoch empfehlen die Leitlinienautoren den Behandlungssuchenden, möglichst vielfältige Alltagserfahrungen im gewünschten Geschlecht zu machen, da diese sehr aufschlussreich für die weitere Transition sein können.Arzt muss die Notwendigkeit des Eingriffs bescheinigen

Ist die Diagnose gestellt, kann die körpermodifizierende Therapie gemeinsam mit dem Patienten geplant werden. Vor körperverändernden Maßnahmen sollte man auch das Thema Kinderwunsch ansprechen. Mit moderner Reproduktionsmedizin und fertilitätskonservierenden Maßnahmen lässt sich dieser eventuell erfüllen. Eine wichtige Aufgabe des Arztes besteht darin, zu bescheinigen, dass eine körpermodifizierende Behandlung medizinisch notwendig ist. Ein kurzes Schreiben mit Diagnose, empfohlener Therapie und Aufklärungsnachweis (inkl. alternativer Optionen) genügt. Auf die zur Verfügung stehenden Behandlungsoptionen geht die Leitlinie ein.Zurück gewandelt

- nicht zutreffende Diagnose, da eine begleitende psychische Störung vorliegt

- fehlende oder enttäuschende Alltagserfahrung in der angestrebten Geschlechtsrolle

- nicht den Erwartungen entsprechendes OP-Ergebnis

Quelle: Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Transgesundheit: S3-Leitlinie zur Diagnostik, Beratung und Behandlung, AWMF-Register Nr. 138/001, www.awmf.org