Funktionelle Bewegungsstörungen „Wie ein Programmierfehler in der Software“

Für Betroffene der funktionellen Bewegungsstörung ist es essentiell, die Diagnose vollumfänglich zu verstehen. Um diese nahe zu bringen eignet sich z.B. die Software-Hardware-Analogie.

© igradesign – stock.adobe.com

Für Betroffene der funktionellen Bewegungsstörung ist es essentiell, die Diagnose vollumfänglich zu verstehen. Um diese nahe zu bringen eignet sich z.B. die Software-Hardware-Analogie.

© igradesign – stock.adobe.com

Bei einer funktionellen neurologischen Bewegungsstörung gibt es keine organischen oder strukturellen Ursachen für die körperlichen Symptome. Sämtliche Befunde, die sich aus Bildgebung, Elektroenzephalogramm oder Bluttests ergeben, sind unauffällig. Das macht es so ungeheuer schwierig, dem Kranken die Diagnose zu vermitteln, beschreiben Dr. Rosa Michaelis und PD Dr. Stoyan Popkirov von der Neurologie am Uniklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum. Gleichzeitig ist deren Akzeptanz elementar und der Schlüssel zu einer erfolgreichen Behandlung. Dringt der Arzt zu seinem Patienten durch, schlägt sich dies auf lange Sicht auch in den direkten Krankheitskosten nieder.

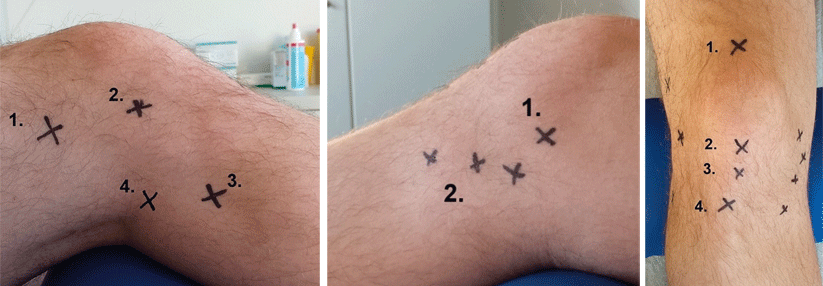

Könnte eine weitere apparative Untersuchung nicht doch noch eine besser nachvollziehbare und greifbarere Ursache meiner Beschwerden zutage führen? Warum ist sich mein Arzt überhaupt sicher, dass er die richtige Diagnose gestellt hat, wenn doch alle Untersuchungsergebnisse bislang unauffällig waren? Mit diesen Fragen und Zweifeln seitens der Patienten muss man umgehen können, so Dr. Michaelis und Dr. Popkirov. Ihrer Erfahrung nach hat es sich als äußerst hilfreich erwiesen, dem Kranken am Ende der klinisch-neurologischen Untersuchung die erhobenen Positivzeichen vor Augen zu führen.

Als Beispiel führen die Autoren den Hoover-Test an, mit dem sich eine funktionelle Beinschwäche von einer neurogenen Parese abgrenzen lässt. Bei diesem Manöver stellt der Untersucher fest, dass die Kraft im funktionell gelähmten Bein zurückkehrt, wenn der Betroffene seine Aufmerksamkeit auf das gesunde Bein richtet und die „kranke“ Seite im Rahmen des automatisch gesteuerten Gegendrucks aktiviert ist. Macht man den Patienten nun auf die Kraftausübung im vermeintlich gelähmten Bein aufmerksam, wird er umgehend die Ursache der Störung verstehen: Nicht die Muskeln oder die Nerven sind das Problem, sondern das willkürliche Ansteuern des Beins. Oder anders und bildhaft ausgedrückt: Die Hardware arbeitet einwandfrei, nur in der Software liegt ein Programmierfehler vor. Wichtig ist, diesen Befund nicht als eine Art Überführung wirken zu lassen („Sehen Sie, das Bein ist ja gar nicht gelähmt!“). Vielmehr sollte man die Beobachtung mit seinem Patienten als pathognomonisches und erkenntnisbringendes Krankheitsphänomen besprechen, erläutern Dr. Michaelis und Dr. Popkirov.

Ein Ansatz, um die Erfahrungsblindheit des Patienten etwa bei Schwankbewegungen des Körpers zu überwinden und ihm den negativen Einfluss der gesteuerten Bewegungskontrolle zu verdeutlichen, ist der Romberg-Stehversuch. Mit ihm lässt sich eine Abnahme der Oberkörperbewegungen feststellen, wenn der Erkrankte abgelenkt ist. Die überwachsame Selbstbeobachtung und die ängstlichen Erwartungshaltungen rücken dann in den Hintergrund. Zur Ablenkung kann man beispielsweise mit dem Finger Zahlen auf den Rücken des Patienten schreiben und ihn auffordern, diese zu erraten.

Die Software-Hardware-Analogie eignet sich auch, um den Patienten grundlegende Therapieprinzipien näherzubringen.

Dem Patienten die Scheu vor der Therapie nehmen

So zielen verschiedene Methoden der Physiotherapie bei funktionellen Bewegungsstörungen darauf ab, das Nervensystem mit Übungen und Verhaltensmodifikationen quasi umzuprogrammieren und dadurch die normale Funktion des Bewegungsapparats wiederherzustellen. Gesprächstechniken wie offene Fragen und aktives Zuhören helfen, Widerstände gegenüber der Therapie zu überwinden. Begleitend kann man dem Patienten Informationsmaterial (beispielsweise Broschüren) aushändigen.

Quelle: Michaelis R, Popkirov S. Nervenheilkunde 2023; 42: 524-528; DOI: 10.1055/a-2086-2443