Studie zur Finanzierbarkeit onkologischer Arzneimitteltherapien

Beherrschbare Ausgaben, keine Kostenlawine.

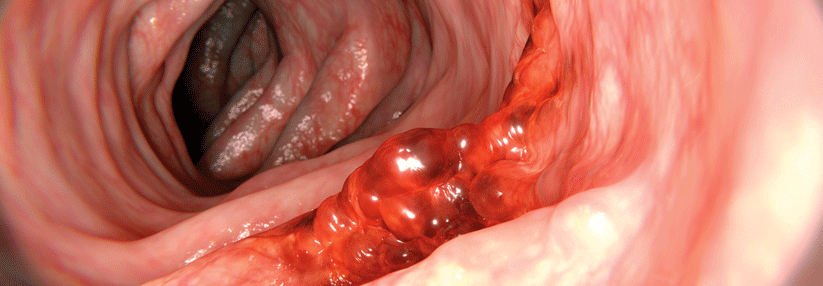

© Fotolia/alexkich

Beherrschbare Ausgaben, keine Kostenlawine.

© Fotolia/alexkich

Die Bedeutung neuer Ansätze wie zielgerichteter Therapien oder Immunonkologika wächst. Verschiedene Faktoren sprächen jedoch gegen die Annahme, dieser Trend könne einen deutlichen Anstieg der Arzneimittelausgaben verursachen, schreiben der Mediziner und Dipl-Kfm. Professor Dr. Aljoscha S. Neubauer sowie der Ökonom Dr. Christof Minartz in ihrer von dem Pharmaunternehmen Bristol-Myers Squibb unterstützten IfG-Publikation. Die geringe Zahl zugelassener Substanzen, zunehmender Wettbewerb, die frühe Nutzenbewertung und die wachsende Zahl von Generika und Biosimilars in der Onkologie wirkten preis- und ausgabendämpfend. Die genaue Betrachtung der Fakten liefere keinen Anlass für ein Katastrophenszenario.

Den Ausgabenanstieg bitte gelassen betrachten

Laut IfG-Studie stiegen die direkten Kosten für Onkologika von 3,54 Mrd. Euro im Jahr 2011 auf 5,35 Mrd. Euro 2016. Der von vielen Neuzulassungen gekennzeichnete Bereich stelle mit 12,7 % des gesamten GKV-Arzneimittelmarkts einen beherrschbaren Faktor im deutschen Gesundheitssystem dar, so die Autoren. Sie appellieren dafür, „die moderat wachsenden Ausgaben für Onkologika gelassen zu betrachten“.

Nur ein Bruchteil der in der Forschung und Entwicklung befindlichen Substanzen erlange letzten Endes Marktzugang. Die hohen Kosten, die durch die Entwicklung von Substanzen ohne Markteintritt verursacht werden, müssten aus den Umsätzen erfolgreicher Medikamente finanziert werden.

Prof. Neubauer und Dr. Minartz beschreiben die versetzte Entwicklung der Arzneiausgaben in den verschiedenen Therapiegebieten. Während derzeit die Ausgaben für die Onkologie steigen, stagnieren sie in anderen Bereichen oder gehen zurück. „Diese Entwicklung geht eng mit Patentabläufen einher und wird zumindest langfristig auch im Bereich der Onkologie zu einer Ausgabenstabilisierung führen.“

Die Wissenschaftler berücksichtigen auch den zunehmenden Nutzen moderner Krebstherapien. Sie verweisen u.a. darauf, dass die altersstandardisierte Mortalitätsrate Ende der 1990er Jahre noch mehr als 180 Tote pro 100.000 Einwohner und Jahr betrug. 2015 waren es knapp 150 Todesfälle.