Das Risiko für Herzerkrankungen und Diabetes variiert

In einer Übersichtsarbeit zur MASLD beschreibt das Autorenkollektiv um Professor Dr. Norbert Stefan (Universität Tübingen, Helmholtz Zentrum München, DZD) ein heterogenes Spektrum von Ursachen in der Entstehung der MASLD.

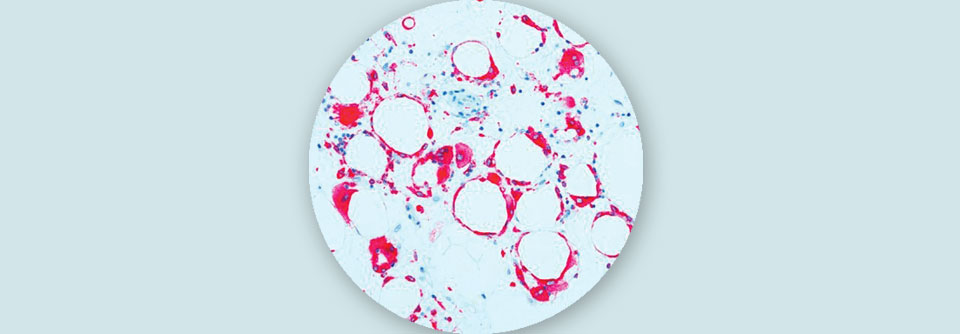

© anatoliycherkas - stock.adobe.com

In einer Übersichtsarbeit zur MASLD beschreibt das Autorenkollektiv um Professor Dr. Norbert Stefan (Universität Tübingen, Helmholtz Zentrum München, DZD) ein heterogenes Spektrum von Ursachen in der Entstehung der MASLD.

© anatoliycherkas - stock.adobe.com

In einer Übersichtsarbeit zur MASLD beschreibt das Autorenkollektiv um Professor Dr. Norbert Stefan (Universität Tübingen, Helmholtz Zentrum München, DZD) ein heterogenes Spektrum von Ursachen in der Entstehung der MASLD. Durch die Untersuchung von Serum-Metabolom bei 1.154 Personen mit per Biopsie nachgewiesener MASLD und anhand eines hierarchischen Clustering-Algorithmus konnten drei metabolische Subtypen (A: 47 %; B: 27 %; C: 26 %) identifiziert werden. Einfach formuliert gibt es drei Hauptpathomechanismen, die sich unterscheiden:

- MASLD mit Dominanz einer hepatischen genetischen Komponente

- MASLD mit Dominanz einer metabolischen Komponente im Zusammenhang mit hepatischer De-novo-Lipogenese (Neuentstehung von Lipiden)

- MASLD mit Dominanz einer metabolischen Komponente im Zusammenhang mit Dysfunktion des Fettgewebes

Bei Patient*innen mit Subtyp A sei das Zehn-Jahres-Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen am geringsten, so Prof. Stefan, der in der Stiftung DHG (Diabetes | Herz | Gefäße) aktiv ist. „Auch Serum-Triglyzeride, Cholesterin, VLDL (very low density lipoprotein), small dense LDL und Rest-Lipoprotein-Cholesterin waren beim Subtyp A niedriger als bei den Subtypen B und C.

Keine Unterschiede hingegen gab es bei Insulinresistenz und HbA1c-Wert.“ Nicht jeder Betroffene habe also die gleiche Anfälligkeit für kardiometabolische Erkrankungen.

Neue MASLD-Therapeutika werden geprüft

Inwiefern Patient*innen auf neue MASLD-Therapeutika ansprechen, müsse noch weiter untersucht werden. Aktuell werde z. B. der Nutzen von GLP1-Rezeptoragonisten und Inkretin-Co-Agonisten bei MASH und Fibrose Grad 2/3 geprüft. Diese Präparate wirken vor allem über eine Reduktion der Körperfettmasse. Der Schilddrüsenhormon-ß-Rezeptoragonist Resmetirom wurde in den USA bereits zur Therapie der MASH und Fibrose Grad 2/3 zugelassen und hat keinen Einfluss auf die Körperfettmasse. Das Präparat Lanifibranor ist ebenfalls effektiv zur Therapie der MASH und Fibrose Grad 2/3, allerdings über eine Zunahme der stoffwechselgesunden Unterhautfettmasse.

Quelle: Stefan N et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2024: S2213-8587(24) 00318-8; doi: 10.1016/S2213-8587(24)00318-8

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).