Eine Langzeiterkrankung wie jede andere auch

Eine HIV-Infektion geht mit großen psychischen Belastungen einher. Wichtig ist der respektvolle Umgang mit den Betroffenen.

© Bulat Silvia/gettyimages

Eine HIV-Infektion geht mit großen psychischen Belastungen einher. Wichtig ist der respektvolle Umgang mit den Betroffenen.

© Bulat Silvia/gettyimages

Die Zeiten, in denen eine Infektion mit dem Humanen Immundefizienzvirus (HIV) einem Todesurteil gleichkam, sind lange vorbei. Dank effektiver Therapien haben die Patientinnen und Patienten heutzutage in der Regel eine ähnlich hohe Lebenserwartung wie Menschen ohne die Infektion. Ein Autorenteam um Dr. Surinder Singh vom University College London hat die wichtigsten Aspekte bei der Behandlung von HIV-Betroffenen in der hausärztlichen Versorgung zusammengefasst. Man müsse eine HIV-Infektion heutzutage so betrachten, wie jede andere Langzeiterkrankung auch, schreiben sie. Menschen, die mit dem Virus leben, würden Einfühlungsvermögen schätzen, den Kontakt zu einer vertrauten Ärztin oder einem vertrauten Arzt, Kontinuität in der Behandlung und gute Kommunikation mit spezialisierten Teams.

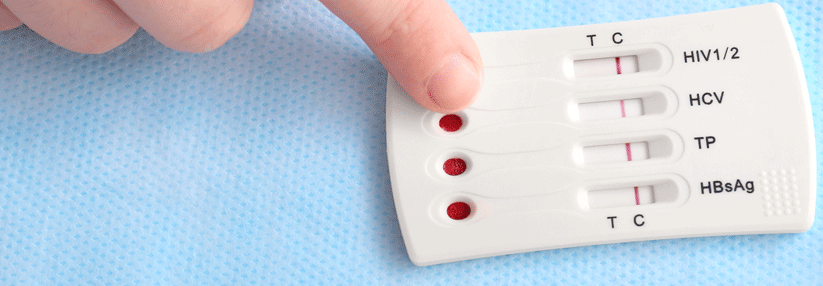

Nach Ansicht der Autorengruppe sollte ein HIV-Screening zur Routine werden. In welcher konkreten Situation ein Test angebracht ist, hänge u. a. von der HIV-Prävalenz in der jeweiligen Region ab.

Frauen mit sexuellem Kontakt zu MSM den Test anbieten

In Regionen mit niedriger Prävalenz (< 2 %) sollte folgenden Gruppen ein HIV-Test angeboten werden:

- symptomatischen Personen, einschließlich solchen mit bestimmten Beschwerden wie wiederkehrenden Lungenentzündungen oder schwerer Psoriasis

- Personen, die aus Gebieten mit hoher HIV-Prävalenz stammen

- Männern, die Sex mit Männern haben (MSM) und die im vergangenen Jahr nicht getestet wurden

- Frauen, wenn sie Sex mit MSM haben

- Menschen, die Sexualkontakte aus einer Region mit hoher HIV-Prävalenz haben oder hatten

- trans Frauen, bei denen eine Geschlechtskrankheit diagnostiziert wurde oder die sich auf eine solche testen lassen

- Sexarbeiterinnen und -arbeitern

- Strafgefangenen

- Personen mit i. v. Drogenkonsum

- Sexualpartnerinnen und -partnern von HIV-Infizierten oder von Personen mit hohem HIV-Expositionsrisiko

Bei Patientinnen und Patienten mit negativem Ergebnis im HIV-Test, aber hohem Ansteckungsrisiko sollte die Untersuchung frühestens 45 Tage nach der möglichen Exposition wiederholt werden.

In Gebieten mit hoher Prävalenz wird ein Test auf das HI-Virus für Personen empfohlen, bei denen noch keine HIV-Infektion festgestellt wurde und die sich neu in einer Praxis vorstellen. Darüber hinaus bietet sich der Test für alle an, die ohnehin eine Blutuntersuchung benötigen und im vergangenen Jahr nicht getestet wurden.

Im Falle einer bestätigten HIV-Infektion können bestimmte Impfungen angezeigt sein. Welche das im Einzelnen sind, hängt unter anderem von den nationalen und regionalen Empfehlungen und der CD4-Zellzahl der Betroffenen ab. Indiziert ist in aller Regel die jährliche Influenzaimpfung, die Immunisierung gegen Pneumokokken, Hepatitis A und B sowie gegen Masern, Mumps und Röteln. Gegebenenfalls wird auch gegen Pertussis und Herpes zoster sowie gegen Meningokokken, SARS-CoV-2 und Humane Papillomaviren geimpft. Frauen mit HIV-Infektion sollte jährlich ein Abstrich vom Gebärmutterhals angeboten werden.

Heutzutage erhalten HIV-Patientinnen und -Patienten in der Regel eine antiretrovirale Therapie (ART), bei der verschiedene Wirkstoffe wie Reverse-Transkriptase-Hemmer mit Protease- und Integraseinhibitoren kombiniert werden. Die Behandlung zielt darauf ab, die Viruslast unter die Nachweisgrenze zu senken und den Betroffenen eine gute Lebensqualität zu ermöglichen. Dabei ist die Therapietreue von entscheidender Bedeutung. Denn die unregelmäßige Einnahme der Medikamente kann dazu führen, dass das Virus wieder auftaucht und Resistenzen entwickelt.

Mögliche Nebenwirkungen einer ART umfassen Kopfschmerzen, Hautausschläge, Müdigkeit und Magen-Darm-Beschwerden. Oft sind die Effekte leichtgradig, von kurzer Dauer und müssen nicht behandelt werden. Angesichts der Möglichkeit einer Hypersensitivität auf Abacavir sollte vor Therapiebeginn mit dieser Substanz sichergestellt werden, dass die Patientin oder der Patient HLA-B*5701-negativ ist.

Die häufigsten Nebeneffekte bei einer ART treten in Zusammenhang mit topischen oder inhalativen Steroiden, Quetiapin, Protonenpumpenhemmern, Methadon oder oralen Kontrazeptiva auf. Problematisch sind auch Antiepileptika, Antidepressiva, Lipidsenker, bestimmte Antibiotika, Phosphodiesterasehemmer und Medikamente zur Behandlung von Hepatitis-C-Infektionen.

Quelle: Singh S et al. BMJ 2025; 388: r129; DOI: 10.1136/bmj.r129

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).