Engstelle zwischen Theorie und Praxis

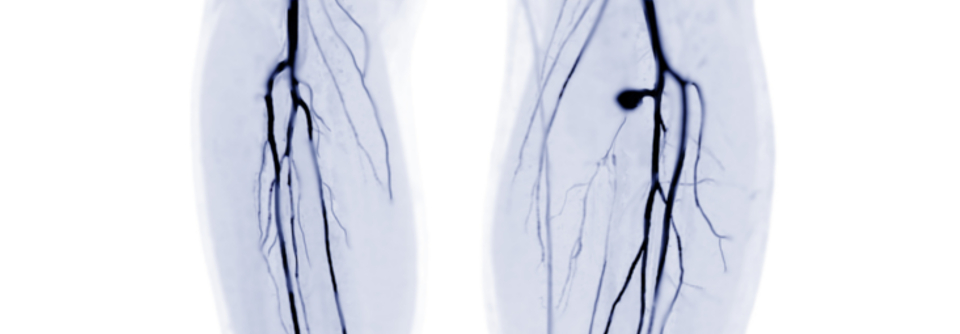

Bis zur Amputation sollte es bei einer PAVK gar nicht erst kommen. Doch die Rate liegt in Deutschland mit 22/100.000 Einwohnern

unverändert hoch – nicht zuletzt, weil die Revaskularisierungsmaßnahmen zu kurz kommen.

© Adobe Stock/vzmaze

Bis zur Amputation sollte es bei einer PAVK gar nicht erst kommen. Doch die Rate liegt in Deutschland mit 22/100.000 Einwohnern

unverändert hoch – nicht zuletzt, weil die Revaskularisierungsmaßnahmen zu kurz kommen.

© Adobe Stock/vzmaze

Nur jeder Zehnte mit PAVK leidet unter einer Claudicatio intermittens. Ein Screening auf die Gefäßkrankheit sollte sich daher nicht auf Patienten mit charakteristischen Wadenschmerzen beschränken (s. Kasten), erinnerte Dr. Katja Mühlberg, Medizinische Klinik für Angiologie, Universitätsklinikum Leipzig.

Nicht nur Patienten mit Claudicatio screenen

- Claudicatio intermittens

- nicht-heilende Wunden

- asymptomatische Patienten ab 65 Jahre

- symptomatische Patienten unter 65 Jahre mit positiver Familienanamnese

- andere Atherosklerosemanifestationen (KHK, Carotis, etc.)

Nicht einmal jeder dritte Patient löst sein Rezept ein

Die interventionelle oder operative Wiederherstellung der Durchblutung kommt im Alltag aber zu kurz. Dr. Mühlberg verdeutlichte das an einer Studie aus dem Jahr 2015, die „überhaupt nichts an Aktualität eingebüßt hat“. Der Analyse zufolge wurde bei 44 % aller Amputationskandidaten vor der Amputation weder eine Angiographie durchgeführt noch ein Revaskularisierungsversuch unternommen. „Das ist eine Katastrophe“, so die Kollegin. Ähnlich desolat sieht es in Sachen medikamentöse Therapie aus. Eigentlich sollen alle PAVK-Patienten ein Statin und bei Symptomen zusätzlich einen Plättchenhemmer erhalten. Europäische Versorgungsdaten aus dem ambulanten Sektor zeigen aber, dass im Jahr 2018 lediglich 56 % ein Statin verordnet bekamen und weniger als 50 % einen Plättchenhemmer. Versorgungsdaten der KV Westfalen-Lippe belegen darüber hinaus: Nicht einmal jeder Dritte mit PAVK löst sein Rezept ein. Die Basismedikation erreicht folglich nur 15 % der Patienten. Vernachlässigt wird laut der Expertin zudem das Gehtraining, obwohl es als eine der wichtigsten Therapiesäulen gilt. Am besten erfolgt es – wie in der deutschen Klug-Entscheiden-Initiative festgelegt – im Rahmen eines strukturierten Programms. Entsprechende Angebote sind verordnungsfähig (Muster 56 Reha-Sport), erinnerte Dr. Mühlberg. Doch leider gebe es bundesweit keine flächendeckenden Gefäßsportgruppen. „Wo immer es geht, nutzen Sie auch Herzsportgruppen für Ihre PAVK-Patienten“, so ihr Rat. Bieten sich keine strukturierten Programme an, können angeleitetes Selbstmanagement und Apps den Betroffenen das Gehtraining erleichtern.„In den Schmerz hinein“

Blutungsrisiko unter Rivaroxaban berücksichtigen

VOYAGER-PAD schloss explizit PAVK-Patienten unmittelbar nach peripherer Revaskularisierung ein. In der Nutzen-Risiko-Analyse kam heraus: Behandelt man 10.000 Betroffene drei Jahre lang, lassen sich durch die zusätzliche Gabe von Rivaroxaban 181 primäre Endpunkte** auf Kosten von 29 schweren Blutungen verhindern. Das erhöhte Blutungsrisiko muss man bei der Verordnung durchaus berücksichtigen, so Prof. Mühlberg.* major adverse cardiovascular events

** kardiovaskulärer Tod, Schlaganfall, Herzinfarkt, akute Extremitätenischämie, Major-Amputation

Quelle: 17. DGK-Kardiologie-Update-Seminar

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).