Kubitaltunnelsyndrom: Hypästhesien aus unzuverlässiger Elle

Progrediente Beschwerden erfordern eine Entlastung des N. ulnaris.

© iStock/Ssviluppo

Progrediente Beschwerden erfordern eine Entlastung des N. ulnaris.

© iStock/Ssviluppo

Oft synonym verwendet, trifft der Begriff des Sulcus-ulnaris-Syndroms anatomisch nicht ganz zu, denn durch ihn wird der Ort der Kompression nur unzureichend angegeben und deren Lokalisation auf den knöchernen Sulcus begrenzt. In der neuen Leitlinie dreht sich deshalb alles um die treffendere Bezeichnung „Kubitaltunnelsyndrom“. Hierbei unterscheidet sich die idiopathische oder primäre Form von der sekundären Variante.

Ulnarisluxation bei 16 % der Bevölkerung

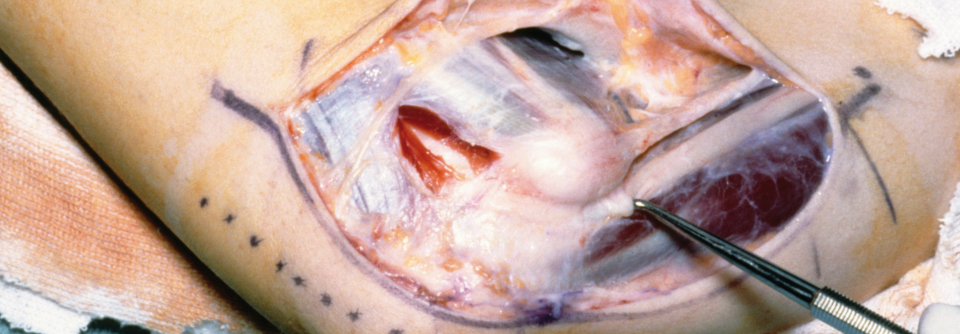

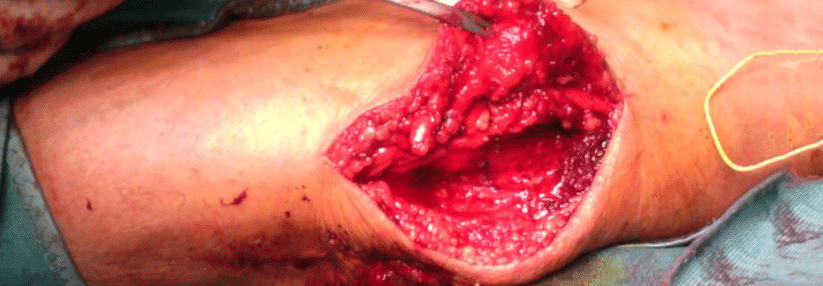

Beim primären Kubitaltunnelsyndrom finden sich keine knöchernen Veränderungen oder Raumforderungen – möglicherweise aber prädisponierende anatomische Normvarianten. Dazu zählt z.B. eine Ulnarisluxation, die 16 % der Bevölkerung aufweisen. Die sekundäre Form begegnet Ärzten oft als „Ulnarisspätparese“ nach alter Ellenbogengelenksverletzung. Auch im Rahmen der rheumatoiden Arthritis und anderer Knochenerkrankungen kann der N. ulnaris zu Schaden kommen. Sonderformen umfassen Lagerungsschäden bei Narkosen (insbesondere bei kardiochirurgischen Eingriffen) oder bei langer Bettlägerigkeit.

Die Erkrankung gilt als das zweithäufigste Kompressionssyndrom eines peripheren Nervs, gleich hinter dem Karpaltunnelsyndrom. Repetitive Arbeitsbelastung und Übergewicht erhöhen die Inzidenz. Anders als beim Karpaltunnel trifft es vermehrt die linke Seite, in bis zu 39 % der Fälle klagen die Patienten über beidseitige Beschwerden.

Mit den Symptomen geht es meist akut „über Nacht“ los. Betroffene klagen über ein Taubheitsgefühl der ulnaren Handkante, des Kleinfingers und des halben Ringfingers. Oft lösen zusätzliche Triggerfaktoren wie das Schlafen auf dem angewinkelten Arm, langes Telefonieren oder Autofahren mit dem linken Arm auf dem Fensterrahmen die Beschwerden aus. Bei Fortschreiten bemerken Patienten zumeist eine Kraftlosigkeit bzw. Ungeschicklichkeit der Hand, beispielsweise beim Schlüsselumdrehen oder Schreiben. Zu Atrophien der Mm. interossei und des M. adductor pollicis mit einer Krallenstellung der Finger 4 und 5 kommt es erst im Spätstadium. Hinzutreten kann eine Parese der langen Finger- und Handgelenksbeuger.

Auch wenn eine klinische Untersuchung (s. Tabelle) für die Diagnose oft ausreicht, empfehlen die Leitlinienautoren eine präoperative elektroneurographische Untersuchung (sensible und motorische Neurographie des N. ulnaris) zur Bestätigung bzw. zur differenzialdiagnostischen Einordnung. Neurosonographie oder MRT ermöglichen den direkten Nachweis morphologischer Veränderungen und deren Lokalisation. Bei Verdacht auf knöcherne Veränderungen erscheint eine Röntgenaufnahme des Ellbogengelenks sinnvoll.

| Hingucken und anfassen | ||

|---|---|---|

| Inspektion | Palpation | Motoriktests |

|

|

|

- akute exogene Druckschädigung nach längerem Aufstützen des Ellenbogens auf harter Unterlage

- C8-Syndrom (Sensibilitätsstörungen des gesamten 4. Fingers und Teilen des medialen Unterarms)

- distale Läsion

- Armplexusparese

- hereditäre Neuropathie

- spinale Muskelatrophie oder ALS

Quelle: S3-Leitlinie „Diagnostik und Therapie des Kubitaltunnelsyndroms (KUTS)“, AWMF-Register Nr. 005/009, www.awmf.org

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).