Welches Potenzial haben neue Ansätze?

Welches Potenzial haben Stuhltransfer, Stammzellen und antifibrotische Antikörper bei systemischer Sklerose?

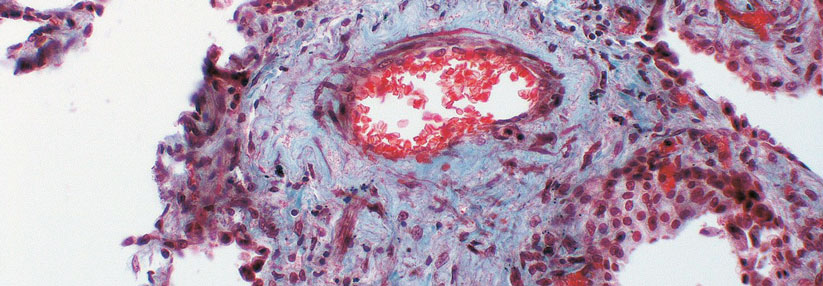

© momius – stock.adobe.com

Welches Potenzial haben Stuhltransfer, Stammzellen und antifibrotische Antikörper bei systemischer Sklerose?

© momius – stock.adobe.com

Die systemische Sklerose (SSc) ist ein zähes Geschäft, pointierte Prof. Dr. Ulf Müller-Ladner von der Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim. Sie ist schwierig zu behandeln und auch wenn die Erkrankung weniger dynamisch verläuft als andere Kollagenosen, leiden die Patienten häufig sehr unter ihr. Immerhin gibt es aktuell eine ganze Reihe neuer Ansätze für die Therapie, berichtete der Experte.

So hat eine italienische Arbeitsgruppe bei 62 SSc-Patienten mit orofazialer Fibrose stammzellangereichertes Fettgewebe in die betroffenen Gesichtspartien injiziert. Die zugrunde liegende Idee ist, über die Reduktion von Wachstumsfaktoren die Fibroblastenaktivität zu senken, erläuterte Prof. Müller-Ladner. Die Patienten profitieren offenbar tatsächlich, denn bestimmte psychosoziale Parameter wie Angst und Depression sowie die Mundfunktion besserten sich signifikant.

Lenabasum – klein, aber oho!

Paquinimod ohne Einfluss auf den mRSS

Auch ein anderes small molecule wird gerade erforscht: Paquinimod hat immunmodulatorische Eigenschaften und konnte in einer kleinen Studie die Typ-1-Interferon-Aktivität hemmen, und zwar sowohl im Plasma als auch tendenziell in der Haut. In Hautbiopsien ließ sich zudem eine Verminderung der Myofibroblasten um 10 % nachweisen, bei sieben der neun Studienteilnehmer sank der Spiegel des CC-Chemokin-Ligand-2 (CCL2). Keinerlei Einfluss hatte die achtwöchige Behandlung mit Paquinimod hingegen auf den modifizierten Rodnan Skin Score (mRSS) und die Lebensqualität. Zum Abheilen von Ulzera bekommen SSc-Patienten häufig das Prostaglandin Treprostinil infundiert. Belastbare Daten zum Nutzen der Behandlung gibt es nicht und manche der Ergebnisse widersprechen einander, berichtete der Referent. So heilte Studiendaten zufolge nach 20 Wochen bei 66 % der Patienten das Kardinalulkus unter Treprostinil ab, bei 44 % entwickelten sich jedoch neue Geschwüre. Das zeige, dass die SSc nicht in allen Körperregionen gleich verlaufe, meinte Prof. Müller-Ladner. Das Therapieprinzip funktioniere offenbar, jedoch bei jedem Patienten ein kleines bisschen anders. Von der Behandlung mit dem direkten Thrombinhemmer Dabigatran erwartete man über den verbesserten Blutfluss einen positiven Effekt auf die Lungensymptomatik bei SSc. In einer Studie an 14 SSc-Patienten mit assoziierter interstitieller Lungenerkrankung habe der Wirkstoff nach sechsmonatiger Therapiedauer jedoch enttäuscht, so der Referent. Erprobt werden auch Biologika. Abatacept etwa verbesserte bei 88 Patienten über zwölf Monate hinweg den mRSS, allerdings nur im Trend. Signifikant besser fielen die Resultate im HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire Disability Index) und im Kompositscore aus. Zudem benötigten unter dem Biologikum weniger Patienten eine Rescuetherapie. Eventuell lassen sich durch Kombinationen oder eine längere Therapiedauer bessere Ergebnisse erzielen, kommentierte Prof. Müller-Ladner.Antikörper gegen profibrotische Interleukine

Derzeit geprüft wird auch Romilkimab, ein bispezifischer IgG4-Antikörper gegen profibrotisches IL-4 und IL-13. In einer laufenden Studie mit 97 Patienten scheint der Antikörper den mRSS gegenüber Placebo zu verbessern. Ob Probiotika die gastrointestinalen Beschwerden von SSc-Patienten mindern, sollte eine randomisierte Phase-2-Studie mit 40 Teilnehmern klären. Zwar zeigte sich kein Effekt auf die Gesamtsymptomatik, so der Rheumatologe. Bei der Einzelbetrachtung besserte sich allerdings in der Probiotikagruppe zumindest der Reflux signifikant. Wirksam gegen die Beschwerden im Gastrointestinaltrakt ist indes die fäkale Bakterientherapie. So konnten entsprechende Präparationen die Stuhlinkontinenz von SSc-Patienten lindern. Außerhalb des Darms brachte die Mikrobiota-Transplantation allerdings weniger. Lediglich Kohlenmonoxid-Diffusionskapazität, Entzündungswerte und die Patientenmeinung zeigten in der Tendenz eine leichte Besserung.Kongressbericht: Deutscher Rheumatologie Kongress 2021 – virtuell

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).