Zeitgemäße Diagnose und Behandlung

Zwischen 2,5 und 10 % der Bevölkerung sind betroffen.

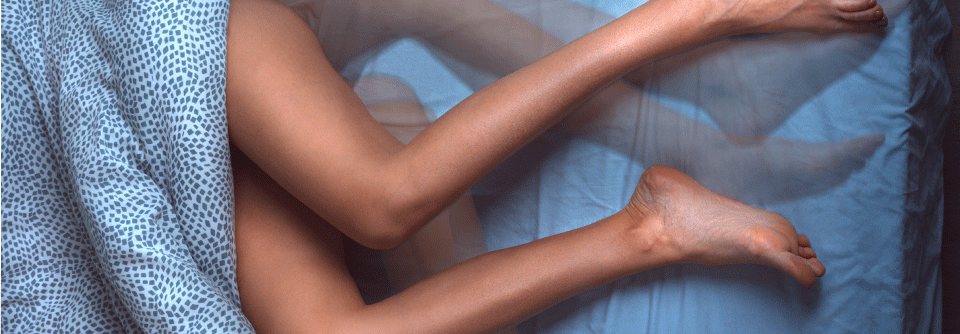

© Creative Cat Studio – stock.adobe.com

Zwischen 2,5 und 10 % der Bevölkerung sind betroffen.

© Creative Cat Studio – stock.adobe.com

Das Restless-Legs-Syndrom (RLS) zählt zu den neurologischen Erkrankung, die mit einer sensomotorischen Bewegungsstörung einhergehen. Zwischen 2,5 und 10 % der Bevölkerung sind betroffen. Der Schweregrad variiert von leicht unangenehm bis zu erheblicher Einschränkung der Lebensqualität aufgrund von Schmerzen und/oder Schlafstörungen. Etwa 1–2 % der Betroffenen, meist ab einem Alter von 50 Jahren, benötigen eine Behandlung.

Die Pathophysiologie gibt noch Rätsel auf

Wie das Autorenteam einer Übersichtsarbeit zu der aktualisierten Leitlinie schreibt, sind die Ursachen des RLS nur teilweise verstanden. Unbestritten existiert eine genetische Prädisposition, eine Störung des Eisenmetabolismus im ZNS wird vermutet, der Dopaminstoffwechsel scheint ebenfalls gestört. Wenn keine ausgeprägte genetische Veranlagung vorliegt, ist das RLS eine Krankheit des höheren Lebensalters. Häufige Begleiterkrankungen sind Eisenmangel und erniedrigte Ferritinspiegel, Urämie und Lebererkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, Angststörungen, Depression, Demenz, Polyneuropathie, Parkinson, Multiple Sklerose, Migräne und chronische Schmerzen. Frauen sind häufiger betroffen als Männer.

Die Diagnose des RLS erfolgt im Wesentlichen auf Basis einer ausführlichen Anamnese. Sie wird gestellt, wenn alle fünf Diagnosekriterien erfüllt sind:

- Der Drang, die Beine zu bewegen, wird von Missempfindungen oder einem Unruhegefühl in den Beinen begleitet oder ausgelöst.

- Der Bewegungsdrang der Beine und die Missempfindungen beginnen oder verschlechtern sich in Ruhe.

- Sie bessern sich durch Bewegung.

- Sie treten am Abend oder in der Nacht auf bzw. verschlimmern sich zu dieser Zeit.

- Andere mögliche Erklärungen für die Symptomatik wurden ausgeschlossen.

Zu den Differenzialdiagnosen des RLS gehören Polyneuropathien mit Parästhesien, ein enger Spinalkanal, Radikulopathien, Claudicatio intermittens, Varikosis, Arthrose, Arthritis, Morton-Neuralgie, unwillkürliche Fußbewegungen, Schlafstörungen, Fußtremor und Tic-Erkrankungen, wie das Autorenteam ausführt. Für die Abgrenzung sind vor allem die Lokalisation und das tageszeitliche Auftreten hilfreich. Restless-Legs-Symptome können zudem als Nebenwirkung von Medikamenten auftreten, darunter Antidepressiva, manche Asthmamedikamente und Neuroleptika. Abhängig von der individuellen Situation können als weitere diagnostische Verfahren wie die Polysomnografie und der L-Dopa-Test eingesetzt werden.

Eisensubstitution steht im Vordergrund

Steht die Diagnose eines RLS fest, ist der erste Schritt die Erhebung der Eisenwerte. Sind sie zu niedrig, d. h. Ferritin ≤ 75 µg/l oder Transferrinsättigung ≤ 20 %, ist eine Eisensubstitution indiziert. Sie erfolgt oral mit Eisen-II-Sulfat oder, bei Notwendigkeit für einen schnellen Ausgleich und/oder mittel- bis schwergradigem RLS, intravenös mit Ferrocarboxymaltose.

Zur objektiven Verlaufsbeurteilung werden Fragebogen empfohlen. Goldstandard ist die International RLS Severity Scale (IRLS) mit zehn Fragen zur Häufigkeit und Schwere der Symptome sowie zu den Auswirkungen auf die Lebensqualität. Er kann von den Betroffenen selbst ausgefüllt werden.

Medikamentöse Therapie mit Dopaminagonisten beginnen

Falls trotz aufgefüllter Eisenspeicher weiterhin RLS-Symptome bestehen, ist eine weiterführende pharmakologische Therapie mit einem Dopaminagonisten (Pramipexol, Ropinirol, Rotigotin) oder einem Gabapentinoid (Pregabalin, Gabapentin, beide off label!) möglich. Bessern sich auch darunter die Symptome nicht ausreichend, kann der Dopaminagonist gewechselt bzw. eine Kombinationsbehandlung erwogen werden. Wenn sich noch immer keine ausreichende Symptomlinderung einstellt, können als Mittel der zweiten Wahl Opioide (Oxycodon/Naloxon) eingesetzt werden. Levodopa wird wegen der erhöhten Gefahr einer Symptomverschlechterung (Augmentation) nicht mehr für die Dauertherapie des RLS empfohlen; eine intermittierende Gabe ist weiterhin möglich.

Grundsätzlich empfiehlt es sich, auf einen gesunden Lebensstil mit guter Schlafhygiene zu achten, so das Autorenteam, auch wenn es dafür keine gesicherte Evidenz gibt. Yoga kann die Schlafqualität sowie die Symptomatik nachweislich verbessern. Für dialysepflichtige Erkrankte haben sich Bettradfahren, spinale Gleichstrombehandlung sowie Infrarotlichttherapie als wirksam erwiesen.

Quelle: Trenkwalder C et al. internistische praxis 2024; 68: 269-281

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).