Dekompensation der pulmonalen Hypertonie erfordert umsichtiges Management

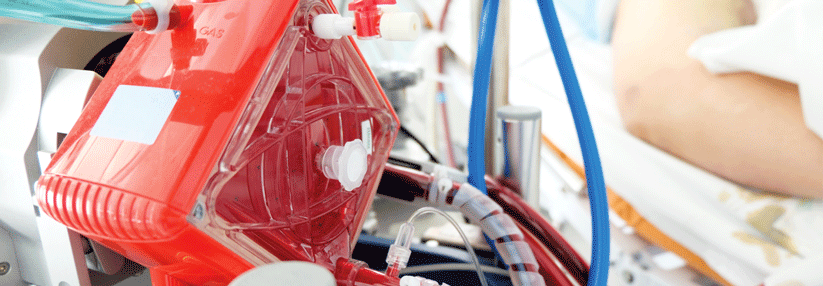

Die ECMO kann das rechte Herz entlasten, ohne den linken Ventrikel zu belasten.

© Kiryl Lis – stock.adobe.com

Die ECMO kann das rechte Herz entlasten, ohne den linken Ventrikel zu belasten.

© Kiryl Lis – stock.adobe.com

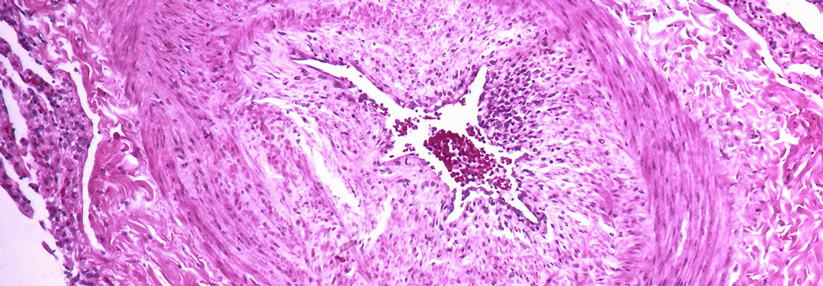

Rechtsherzversagen meint in diesem Fall nicht den Patienten mit peripheren Ödemen, der sich unter Diuretika relativ einfach stabilisieren lässt, stellte Professor Dr. Marius Hoeper, Klinik für Pneumologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, klar: „Wir reden von Patienten mit rechtsventrikulärem Pumpversagen bei erhöhten Füllungsdrücken, das so schwer ist, dass es zu sekundären Funktionsstörungen in anderen Organen führt, vor allem in Leber, Niere und Darm.“

Über gestörte Permeabilität des Darms zur Sepsis

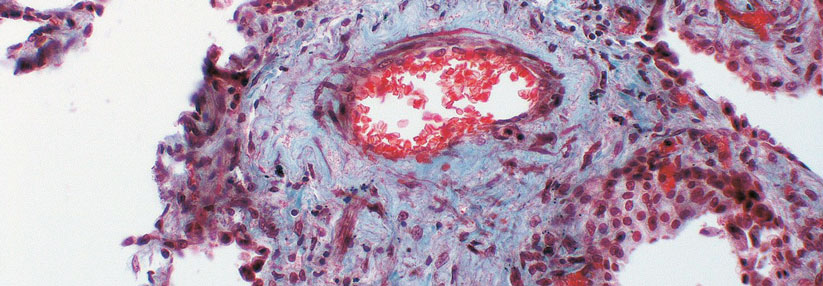

Der Leber macht das pathologische Geschehen am Herzen gleich zweifach zu schaffen. Auf der einen Seite kann es infolge der Unterfüllung des linken Herzens zu Minderperfusion, akuter ischämischer Hepatitis und Leberversagen kommen. Viel häufiger droht aber durch den erhöhten zentralvenösen Druck der Rückstau in die hepatische Zirkulation mit Cholestase, Ikterus und Aszites bis hin zur Zirrhose als mögliche Folgen. Ähnliches spielt sich an der Niere ab.

Vielfach unterschätzt wird die Rolle des Darms. „Wir wundern uns oft, wie viele Patienten mit kardialem Pumpversagen auf der Intensivstation auftauchen mit den Zeichen einer schweren Infektion oder Sepsis, deren Quelle wir nicht finden können. Die Quelle ist wahrscheinlich in den meisten Fällen der eigene Darm“, sagte Prof. Hoeper. Minderdurchblutung und chronische Stauung führen hier zu einer Permeabilitätsstörung, die den Übertritt von Toxinen oder sogar Darmbakterien ins Blut ermöglicht.

Die Letalität ist bei pulmonaler Hypertonie mit Rechtsherzversagen hoch: Vier von zehn Patienten, die auf Intensivstation landen, sterben dort. Für diejenigen, die die Intensivstation lebend verlassen können, bessert sich die Prognose erheblich. Das zeigt, dass das Lebensbedrohliche nicht die Grundkrankheit ist, sondern der Faktor, der die Dekompensation ausgelöst hat – eine Infektion, eine Arrhythmie oder ähnliches.

„Rechtsherzversagen zu erkennen ist nicht trivial“, betonte Prof. Hoeper. Außer ein Kranker weist gestaute Halsvenen, einen Aszites oder Beinödeme auf. Insbesondere Patienten mit dekompensierter pulmonaler Hypertonie haben aber oft nur ein geringes Rückwärtsversagen. Stattdessen dominiert das Vorwärtsversagen, das weniger auffällige, weniger akut erscheinende Symptome auslöst. Die Patienten sind somnolent, hypoton, die Diurese lässt nach. Sie haben ein typisches blassgraues, peripher zyanotisches Hautkolorit. „Das erkennt man sofort, wenn man es einmal gesehen hat – man kommt durch die Tür und weiß, dieser Patient ist lebensbedrohlich krank, auch wenn der Blutdruck noch ganz gut ist und die Tachykardie nur moderat“, erklärte Prof. Hoeper.

Unbedingt die Intubation vermeiden!

Zur Überwachung dieser Patienten reichen wenige Parameter: zentralvenöse Sättigung, zentraler Venendruck, Urinausscheidung, Laktat. Wenn Sättigung und Urinausscheidung sinken, Laktat und ZVD steigen, ist Gefahr im Verzug. Der ZVD hilft zwar nicht, den Volumenstatus abzuschätzen, aber er entspricht dem rechtsventrikulären Füllungsdruck und liefert somit wertvolle Informationen über den Funktionsstatus des Herzens.

Ganz wichtig: Die Intubation unbedingt vermeiden! Stabile Patienten mit pulmonaler Hypertonie können intubiert werden, „aber einen dekompensierten Patienten zu intubieren, bedeutet in aller Regel, dass er sterben wird“, betonte Prof. Hoeper. Die Kreislaufsituation nach der Intubation mit Sedierung, Verlust der endogenen Katecholamine, Blutdruckabfall und Erhöhung des intrathorakalen Drucks bringe den Kranken fast sicher um.

Zweite wichtige Botschaft: den Patienten nicht mit Flüssigkeit fluten. Es gibt einen Reflex, bei niedrigem Blutdruck und hoher Herzfrequenz erstmal Volumen anzuhängen. Ein Fehler, denn das rechte Herz ist ohnehin schon damit überfordert, das angebotene Volumen weiterzupumpen. Da noch Volumen draufzugeben, verschärft die Situation. „Wir müssen auch bei hypotensiven und tachykarden Patienten Volumen entziehen – das ist die einzige Möglichkeit, bei solchen Herzen die Hämodynamik zu stabilisieren“, so der Experte.

Wenn durch die Standardmaßnahmen keine Besserung erreicht wird oder der Patient sich sogar weiter verschlechtert, stehen zwei Behandlungsalternativen zur Debatte: ein palliatives Konzept mit bestmöglicher Supportivtherapie, das mit dem Patienten möglichst schon vorher besprochen sein sollte, oder die venoarterielle extrakorporale Membranoxigenierung (ECMO).

Nur die Ausnahme: ECMO als bridge to recovery

Die ECMO ist wahrscheinlich das effektivste Therapieverfahren bei Rechtsherzversagen überhaupt, sollte aber auf keinen Fall breit eingesetzt werden. Etabliert ist sie als Bridging vor der Transplantation. Nicht etabliert, aber gerechtfertigt erscheint sie, wenn eine echte Chance besteht, dass der Patient sich darunter stabilisieren und erholen wird (bridge to recovery). Das aber bleibt die Ausnahme. In Hannover ist die ECMO seit zehn Jahren im Einsatz, als Bridge to recovery wurde sie gerade mal bei fünf Patienten eingesetzt.

Wird die Flussrate nicht zu hoch gewählt, entlastet die ECMO das rechte Herz, ohne den linken Ventrikel zu belasten. Prof. Hoeper hat damit ausgezeichnete Erfahrungen gemacht: „Der Patient stabilisiert sich in Minuten, die Hautfarbe wird rosig, die Niere fängt wieder an zu arbeiten.“

Frühzeitig die Indikation zur Transplantation prüfen

Voraussetzung für „bridge to transplant“ ist, dass bereits geprüft wurde, ob der Kranke für eine Trans- plantation infrage kommt. Die Kollegen der MHH evaluieren ihre Patienten mit pulmonaler Hypertonie, sobald sie mit zwei oralen PH-Medikamenten nicht ausreichend therapiert sind. Gelistet werden sie aber erst, wenn ein Stadium erreicht ist, in dem eine Transplantation adäquat erscheint. Dann hilft die ECMO den meisten, dieses Ziel auch zu erreichen.

Quellen:

60. Kongress der DGP*

1. Hoeper M et al. Eur Respir J 2019; 53: 1801906

* Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V.